Portrait de la balance commerciale des pays sous l’angle du temps de travail

13 mai 2025

Lecture

6min

Analyser un phénomène économique sur le plan strictement monétaire est parfois insuffisant pour le comprendre dans son entièreté. La politique tarifaire de l’administration Trump, que le président américain justifie par l’état des échanges commerciaux entre son pays et ses partenaires, ne fait pas exception. Depuis quelques années, des chercheur·e·s s’emploient à documenter la balance commerciale des pays selon d’autres outils de mesure que la monnaie, et les résultats sont stupéfiants.

Temps de travail et échanges commerciaux internationaux

En 2021, des scientifiques ont publié un article dans la prestigieuse revue Ecological Economics pour jeter un éclairage nouveau sur le libre-échange et le commerce international. Leur objectif était de quantifier la balance commerciale des États à partir de mesures physiques plutôt que monétaires. Concrètement, ils et elles ont calculé les échanges mondiaux selon des heures de travail, des tonnes de ressources naturelles, des joules d’énergie, etc. Ces variables permettent de déterminer quels pays bénéficient du libre-échange sur le plan de la richesse matérielle concrète, et quels pays accusent un déficit en exportant davantage de richesses matérielles qu’ils n’en importent.

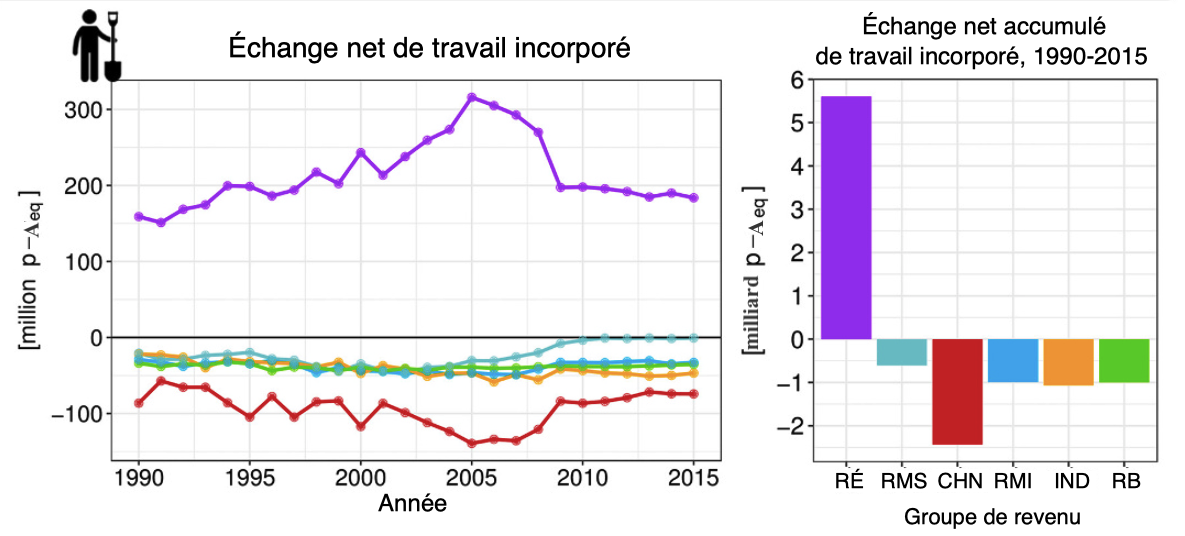

Le graphique suivant montre les résultats de cette nouvelle approche selon la variable du temps de travail, soit les heures de travail incorporées dans les marchandises échangées à l’échelle mondiale. Les pays ont été classés selon l’indicateur du revenu par habitant en six catégories (revenu élevé, revenu moyen supérieur, Chine, revenu moyen inférieur, Inde, et revenu bas). L’écart entre les groupes de pays signifie que les pays plus pauvres doivent exporter beaucoup d’heures de travail pour avoir les moyens d’en importer une faible quantité en provenance des pays riches, ce qui aboutit à une accumulation nette de temps de travail au profit des États riches.

On observe dans ce graphique une dynamique d’échange inégale à l’avantage des pays ayant un revenu par habitant élevé (courbe mauve). En d’autres mots, les pays au revenu par habitant élevé importent davantage de temps de travail qu’ils n’en exportent. Le Canada et les États-Unis font partie de ces pays. Inversement, les pays au revenu par habitant plus bas exportent davantage de temps de travail qu’ils n’en importent. Ce portrait démontre clairement que les grands gagnants du libre-échange mondial sont les pays riches, dont les économies et les populations respectives bénéficient bon an mal an d’environ 230 millions de travailleurs et de travailleuses à temps plein par année.

Ce calcul a récemment été mis à jour et la dynamique est restée la même: les pays riches ont importé en 2021 906 milliards d’heures de travail incorporées dans les biens échangés, contre 80 milliards d’heures de travail exportées. Le ratio d’échange a donc été de 11 pour 1 en faveur des pays riches. Concrètement, les termes inégaux des échanges commerciaux mondiaux (traités, devises, brevets, etc.) font en sorte que les pays riches sont « subventionnés » par l’appropriation nette importante de temps de travail des pays pauvres, ce que mettait de l’avant le mouvement altermondialiste au tournant du 21e siècle, sans toutefois avoir pu le chiffrer précisément.

Un portrait pays par pays

Le tableau suivant illustre la balance commerciale de temps de travail des vingt pays du monde qui sont en mesure d’importer, au net, les biens incorporant le plus de temps de travail. L’indicateur de la colonne de droite présente l’équivalent de travailleurs et de travailleuses à temps plein importé par habitant du pays de la colonne de gauche.

On observe par exemple que pour chaque habitant du Singapour et en tenant compte du travail exporté par ce pays, il existe 1,11 travailleur ou travailleuse ailleurs dans le monde dont le travail annuel à temps plein est approprié et consommé à Singapour. Au Canada, le travail réalisé par une personne ailleurs dans le monde profite à cinq personnes en moyenne, lorsqu’on tient compte du travail exporté par les travailleuses et les travailleurs canadien·ne·s. Cela signifie par exemple qu’une famille de deux parents et trois enfants bénéficie au pays du travail d’un individu travaillant dans un pays plus pauvre. C’est comme si la population du Canada était en réalité de 48 millions de personnes, soit un 20% supplémentaire net issu de cette population invisible dont le fruit du travail est importé au pays. D’aucuns qualifieront cette dynamique de néo-extractiviste, les pays colonisateurs du Nord continuant de s’approprier les ressources des anciennes colonies du Sud, dans le cadre cette fois de la mondialisation économique.

Trump: une politique tarifaire étonnante

En somme, on constate grâce à ces données que les États-Unis, tout comme l’ensemble des pays ayant des revenus par habitant élevés, bénéficient massivement du libre-échange actuel, puisqu’ils comptent sur l’appropriation nette de temps de travail accompli majoritairement dans des pays plus pauvres. Lorsque les États-Unis imposent des barrières tarifaires à l’importation, ils mettent donc en quelque sorte en péril leur propre capacité à jouir des heures de travail de millions de travailleurs et de travailleuses situées dans des pays plus pauvres, dont la Chine. Ainsi, si la politique tarifaire de l’administration Trump occasionne une diminution des importations de biens, le maintien du niveau de vie et de l’activité économique de ce pays impliquera d’une manière ou d’une autre une compensation du temps de travail importé en moins par davantage d’heures de travail réalisées sur le territoire états-unien.

La remise en cause du libre-échange sous l’angle notamment de l’indicateur du temps de travail, dont bénéficient pourtant grandement la population et l’économie des États-Unis, est très surprenante. L’étude présentée dans cet article démontre clairement que contrairement aux prétentions de l’administration Trump, les États-Unis font partie des pays en mesure de tirer avantage des échanges économiques avec leurs différents partenaires commerciaux.

Photo: Chris, G.Tech Technology Factory Zhuhai China (Wikipédia)