Mesurer la transition écologique. Une approche écocentrique comme option de rechange au PIB

27 octobre 2022

Table des matières

Introduction

Depuis la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19, de nombreux gouvernements ont présenté leurs plans de « relance économique » visant un retour à la croissance économique avec pour seul indicateur le produit intérieur brut (PIB). Toutefois, cette approche pose problème. D’une part, la croissance du PIB s’accompagne presque automatiquement d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais pas nécessairement de la création d’emplois. Face au besoin pressant de réduire les taux d’émissions de GES afin de lutter contre les changements climatiques, tout plan de relance « post-COVID » se basant principalement sur la croissance économique risque ainsi de sortir la société d’une crise économique seulement pour la diriger vers une crise climatique encore plus grave.

D’autre part, le portrait économique que peint le produit intérieur brut est inadéquat dans le contexte des crises sanitaire et climatique. Au Québec et au Canada, certaines industries fortement soutenues par des fonds publics, comme celles des énergies fossiles, contribuent à la croissance du PIB autant qu’à la détérioration du bilan environnemental. Par exemple, depuis 2018, le gouvernement fédéral a alloué au moins 23 milliards de dollars en subventions à des compagnies pétrolières pour la construction d’oléoducs1. De plus, entre 2012 et 2017, Exportation et Développement Canada (EDC) a octroyé plus de 62 milliards en subventions pour le développement de technologies dans l’industrie des énergies fossiles. Durant la même période, EDC n’a offert que 5 milliards en soutien au développement de technologies vertes2. En revanche, d’autres activités, comme celles reliées à la protection de l’environnement, sont considérées comme des dépenses improductives.

Face à la crise climatique et aux nombreux défis sociétaux révélés par la pandémie, il semble malavisé de nous contenter, encore et toujours, de la croissance économique comme objectif central de nos politiques publiques, comme si le bien-être de la population et la santé des écosystèmes allaient naturellement s’améliorer par une croissance du PIB ou un retour au plein-emploi. Dans cette optique, nous proposons ici une réflexion sur les différentes failles des indicateurs de développement économique et social les plus utilisés, ainsi que sur les indicateurs de substitution qui permettraient de pallier ces lacunes.

La première section se concentre sur l’un des indicateurs les plus importants en économie, soit le produit intérieur brut. Malgré les limites du PIB comme indicateur de développement économique, il est toujours l’indicateur de base utilisé par la plupart des économistes et des gouvernements pour orienter les politiques économiques. L’IRIS a produit en 2011 une brochure sur les solutions de rechange au PIB comme indicateur de progrès économique3. Nous proposons de revisiter ce thème à l’aune de la crise climatique, notamment avec un regard sur la croissance économique dans un système capitaliste comme moteur de cette crise. Nous réitérons d’abord les nombreuses failles du PIB comme indicateur de progrès, que ce soit sur le plan du bien-être des populations ou de la santé des écosystèmes4.

La deuxième section porte sur les indicateurs de substitution au PIB les plus populaires, qui tentent de mieux cerner les questions relatives au bien-être humain et/ou à la protection de l’environnement, tels que l’indice de progrès véritable, l’indice de développement humain ou encore l’indice canadien du mieux-être. Ces indicateurs sont intéressants, mais comportent à leur tour des failles importantes, particulièrement en ce qui concerne la mesure de la santé des écosystèmes.

Nous terminons cette note de recherche en exposant différents indicateurs « écocentriques », c’est-à-dire centrés sur les écosystèmes, qui pourraient être utiles dans le débat public entourant la lutte contre les changements climatiques. Ces indicateurs sont l’analyse des flux de matières, les analyses exergétique et émergétique, et l’indicateur de pression locale. Ces outils peuvent soutenir la détermination de cibles claires de préservation des écosystèmes et ainsi contribuer à la lutte contre la crise climatique.

CHAPITRE 1

Le fétichisme de la croissance et la crise du climat

1.1 Sans limites : le réchauffement climatique provient du développement économique

La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise sanitaire et une crise économique qui ont eu des répercussions importantes et immédiates sur les individus, les sociétés, les États et leurs économies. Ces deux crises ne doivent toutefois pas nous faire perdre de vue une autre crise majeure à laquelle l’humanité doit faire face, soit la crise climatique.

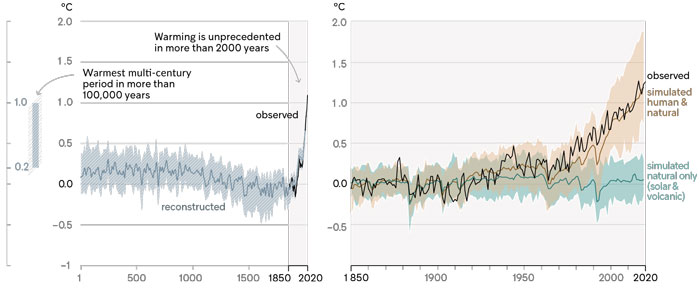

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a présenté, dans son rapport publié en août 2021, des données particulièrement inquiétantes sur l’état de la planète. Notamment, « chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les décennies qui l’ont précédée depuis 18505 ». Sous l’Accord de Paris en 2015, presque tous les pays du monde s’étaient engagés à prendre des actions concrètes et sérieuses afin de limiter le réchauffement planétaire entre 1,5 et 2,0oC. Or, les tendances observées semblent indiquer que nous sommes en voie de dépasser ces limites plus rapidement qu’initialement prévu. En effet, le GIEC observe déjà une hausse de température mondiale moyenne de plus d’un degré Celsius. En outre, même s’il était déjà fort probable à l’époque que le réchauffement planétaire excède les limites envisagées par l’Accord de Paris, il risque maintenant de les dépasser encore plus rapidement que prévu.

Dans son rapport, le GIEC est une fois de plus catégorique quant aux causes des changements climatiques : « il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, l’océan et la terre6 ». Comme le démontre le graphique 1, la hausse de la température mondiale apparaît comme étant clairement causée par l’être humain, plus particulièrement depuis la révolution industrielle et les développements subséquents du capitalisme. Notez que le graphique de gauche présente la température moyenne pour chaque décennie des 2000 dernières années. Le graphique de droite montre la hausse de la température mondiale annuelle moyenne depuis l’année 1850, tout en distinguant entre les facteurs naturels, en bleu (comme certains effets solaires ou les éruptions volcaniques), et les facteurs humains, en rouge.

Graphique 1

Un réchauffement climatique alarmant

Source : GIEC, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, août 2021, p. 41.

Nous savons depuis plusieurs décennies que le réchauffement climatique est dû à l’émission de GES provenant de l’activité humaine. Toutefois, ces GES ne sont pas produits de façon égale entre les individus et les États. En effet, selon une étude de David Satterthwaite, de l’Institut international de développement durable, les pays à haut revenu, dont les États-Unis, le Canada et les États membres de l’Union européenne, génèrent des émissions de GES disproportionnées par rapport à leur population, comme le montre le tableau 1.

Au cœur de ces hauts taux d’émissions se trouve le développement économique d’un système capitaliste reposant sur l’exploitation et la consommation d’hydrocarbures afin de soutenir la quête d’accumulation du capital et de croissance des profits7. De fait, la majorité des émissions des pays à revenu élevé provient de la consommation de combustibles fossiles, tels que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, qui mène à des concentrations importantes de GES dans l’atmosphère. Plus particulièrement, 63 % des émissions de GES mondiales générées entre 1854 et 2010 proviennent de seulement 90 entreprises capitalistes dans les secteurs des énergies fossiles et du ciment8.

1.2 Le découplage relatif ou absolu pour réduire les émissions ?

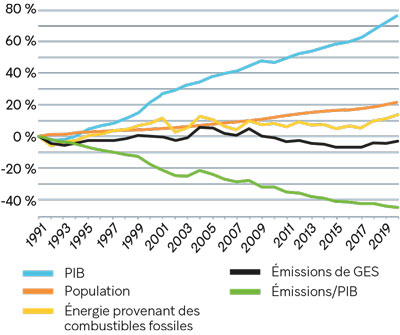

Plusieurs États et défenseurs de la croissance pointent vers les avancées technologiques comme solution à ces problèmes. Il est vrai que des gains d’efficacité énergétique permettent une certaine réduction d’émissions, tout en maintenant le même niveau de production. C’est ce qu’on appelle le découplage relatif. Par exemple, les données de l’inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) font état d’un découplage relatif notable entre les émissions de GES et la croissance du PIB du Québec depuis les années 1990 (graphique 2). En effet, le PIB du Québec (ligne bleue) a augmenté de 76,9 % entre 1990 et 2019, alors que les émissions de GES (ligne noire) ont diminué de 2,7 %.

Graphique 2

Variation, en pourcentage, des émissions de GES, de la consommation d’énergie provenant des combustibles fossiles, de la population et du PIB au Québec, depuis 1990

Source : MELCC, Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990, 2021, p. 16.

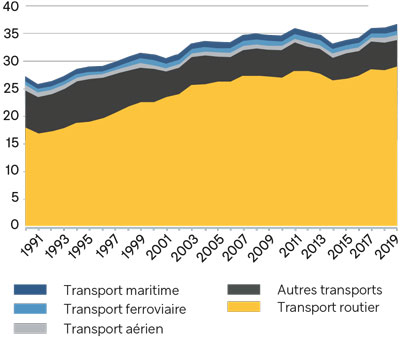

Par contre, l’objectif central qui devrait nous animer face à la crise climatique n’est pas le découplage relatif, mais le découplage absolu, c’est-à-dire un découplage qui nous permettrait de réduire la quantité absolue de GES relâchés dans l’air chaque année. Le découplage relatif ne saurait donc être utilisé pour justifier ou légitimer une hausse des émissions ou la croissance économique. C’est cependant ce qu’on a observé au Québec dans le secteur du transport. Selon l’inventaire québécois des gaz à effet de serre du MELCC, les émissions de GES du secteur du transport routier sont passées de 18,1 mégatonnes en équivalent CO2 (Mt éq. CO2) en 1990 à 29 Mt éq. CO2 en 2019, soit une hausse de 60,1 % (graphique 3). Durant cette même période, les véhicules routiers ont bénéficié d’importantes avancées technologiques les rendant plus efficients. Par exemple, le véhicule canadien moyen a vu sa consommation d’essence diminuer de 10,5 litres aux 100 kilomètres (L/100 km) en 2005 à 8,9 L/100 km en 20179. En même temps, le taux de pollution moyen est aussi descendu, passant de 235 à 206 grammes de CO2 émis par kilomètre (g CO2/km)10. Ainsi, malgré ces économies de carburant, le découplage relatif est contrecarré par la hausse absolue d’émissions provenant d’un nombre toujours plus grand de véhicules sur la route.

Graphique 3

Répartition et évolution des émissions de GES des sous-secteurs des transports entre 1990 et 2019

Source : MELCC, Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990, 2021, p. 27.

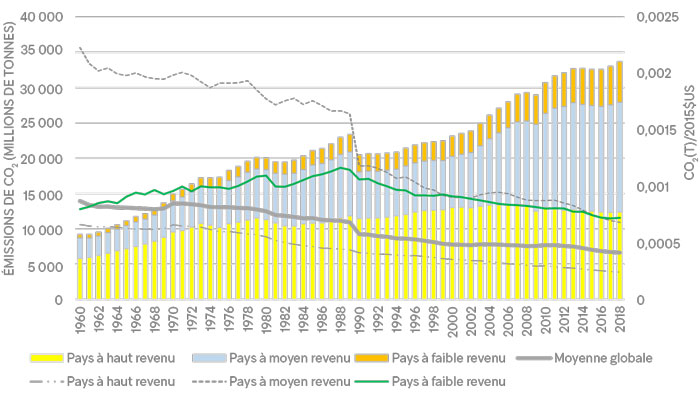

Enfin, cette situation s’observe de manière encore plus claire à l’échelle mondiale. Selon les travaux de l’économiste Tim Jackson, on observe un découplage relatif mondial depuis les années 1960. Comme le démontre le graphique 4, tant les pays à haut revenu que ceux à faible revenu ont pu grandement diminuer le taux de pollution émis pour chaque dollar dépensé. Sur le plan mondial, l’intensité des émissions (CO2(t)/$ US 2015) a diminué d’environ 52 % entre 1960 et 2018.

Graphique 4

Émissions totales (bandes et axe de gauche) et intensité des émissions (lignes et axe de droite) par groupe de pays, de 1960 à 2018

Sources : Banque mondiale, World Development Indicators, base de données,. Calcul des auteurs. L’intensité des émissions est le taux d’émissions annuelles divisé par le PIB (en dollars constants 2015) pour chaque groupe de pays. La version originale de ce graphique provient de Tim JACKSON, Prosperity without growth : foundations for the economy of tomorrow, deuxième édition, Routledge, 2017. Comme dans celle-ci, les groupes de pays ont été modifiés afin de mieux redistribuer la population mondiale : les pays à faible revenu incluent les pays à faible et à moyen-faible revenu, tandis que les pays à moyen revenu représentent les pays à revenu moyen-élevé.

Cependant, on remarque une augmentation nette importante des émissions de GES en relation avec la croissance économique11. Durant la même période, les émissions mondiales (bandes du graphique) sont passées de 9,46 gigatonnes de dioxyde de carbone (Gt CO2) à 34,04 Gt CO2 – une croissance de 260 %. Ainsi, des décennies d’avancées technologiques ont permis de réduire la quantité de GES relâchés pour chaque unité de production, mais cette réduction n’a pu contrebalancer la hausse absolue des émissions mondiales.

Cette situation amène plusieurs problèmes. D’une part, il y a vraisemblablement une limite au découplage relatif. Tant que l’économie sera en croissance, des avancées technologiques seront toujours nécessaires pour contrer les effets de la hausse de la production. Cependant, dans bien des cas, il devient de plus en plus difficile d’augmenter l’efficacité de certains procédés industriels sans pour autant diminuer la production. Pour reprendre les termes de Tim Jackson, les « hypothèses simplistes selon lesquelles la propension du capitalisme à l’efficacité nous permettra de stabiliser le climat ou de nous protéger contre la rareté des ressources sont tout simplement illusoires. La vérité est qu’il n’y a pas encore de scénario crédible, socialement juste et écologiquement durable d’une augmentation continue des revenus12 ».

En d’autres mots, le découplage relatif a bel et bien une importance dans la lutte contre les changements climatiques. Cependant, la priorité devrait être la réduction absolue des émissions. Conséquemment, les politiques climatiques visant à réduire les taux d’émissions de GES ne peuvent en aucun cas reposer uniquement sur cette mesure.

Face à ce lien étroit entre la hausse des émissions et le développement économique capitaliste, il devient particulièrement important de revoir les choix de politiques faisant la promotion de la croissance sans considération pour les émissions de GES qui l’accompagnent. Plus particulièrement, ces politiques sont dirigées de façon systématique vers la croissance du produit intérieur brut. Il est donc important de se pencher davantage sur cet indicateur afin de comprendre ses répercussions sur la société et sur les choix de politiques publiques.

1.3 Le « paradoxe du produit intérieur brut »

Selon les principes économiques orthodoxes, la croissance économique est vue comme étant la solution à tout enjeu ou besoin sociétal. Suivant cette logique, les décisions de politiques publiques tendent à prioriser la croissance économique au-dessus de tout autre objectif, et ce, en dépit de preuves ou de données substantielles contredisant cette approche.

Le PIB représente le niveau d’activité économique, soit la valeur totale de la production de biens et de services échangés sur les marchés, à l’intérieur d’un territoire (tel qu’une industrie, une province ou un pays) pour une période définie (par mois, par trimestre, ou par année)13. Parmi la panoplie d’indicateurs économiques disponibles, le PIB est sans aucun doute celui recevant le plus d’attention de la part des gouvernements et des principales institutions financières internationales, comme le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale14. Cet indicateur est souvent associé, à tort, à la mesure du développement général d’une population, tant sur le plan économique que social, et donc à son niveau de bien-être. Le PIB est également utilisé abondamment dans le discours public par les politicien·ne·s et les médias, principalement en raison de sa simplicité.

Rappelons toutefois que le PIB n’a jamais été conçu pour mesurer l’état de l’économie ou le développement social. En fait, même l’économiste Simon Kuznets, à qui on attribue la création de l’indicateur du PIB, a critiqué à maintes reprises son usage excessif comme mesure de progrès ou de bien-être15. Cet outil a été développé durant les années 1930 comme mesure de production nationale, et il a été particulièrement utile lors de la Seconde Guerre mondiale, où il a contribué à l’optimisation de la production industrielle des pays alliés. La montée du PIB comme indicateur économique principal s’est faite un peu plus tard, notamment à la suite de la conférence de Bretton Woods, en 1944, et de la création du FMI et de la Banque mondiale. Ces deux institutions ont joué un grand rôle dans la promotion et l’utilisation du PIB à travers le monde. Plus qu’une simple statistique, cet indicateur agit aujourd’hui comme symbole d’une économie centrée sur la croissance. Comme l’économiste Lorenzo Fioramonti l’explique, le PIB est devenu « le paramètre primordial du succès et un principe ordonnant fondamental sur les plans mondial et national, établissant les “règles de jeu” économiques et politiques16 ».

Cela dit, le PIB comporte de nombreuses failles importantes. Premièrement, cet indicateur n’est pas adéquat pour offrir une mesure précise de la taille d’une économie. En effet, le produit intérieur brut ne considère que les activités économiques quantifiables, comme l’achat d’une voiture chez un concessionnaire ou les ventes enregistrées par une entreprise. Ainsi, le PIB ignore complètement la valeur des activités effectuées à l’extérieur des marchés, notamment les tâches ménagères et les activités reliées aux soins, qui sont encore effectuées en majorité par des femmes. Pourtant, ces activités sont essentielles autant pour les individus et la société que pour le bon fonctionnement de l’économie dans son ensemble. Comme l’explique l’économiste Lorenzo Fioramonti, « les activités sociales non rémunérées que nous effectuons chaque jour occupent non seulement la majeure partie de notre temps, mais sont également l’épine dorsale de l’existence de l’économie formelle17 ». Ainsi, le fait que le produit intérieur brut n’attribue aucune valeur à ces activités représente une faille importante de cet indicateur.

De plus, le PIB n’est pas en mesure de dissocier les activités économiques positives de celles étant négatives18. Par exemple, les dépenses engendrées pour nettoyer un déversement de pétrole vont faire augmenter le PIB, bien que ce déversement n’apporte aucune contribution positive à l’économie – et encore moins à l’environnement.

Deuxièmement, le PIB est un « piètre indicateur du bien-être », comme il a été démontré dans une publication antérieure de l’IRIS sur le sujet19. Ainsi, le PIB ne tient compte que des gains matériels et mesurables dans l’économie, ce qui donne une vision très tordue du bien-être. Plusieurs autres facteurs, comme la qualité des relations, le temps destiné à des loisirs ou encore la santé ont une grande influence sur le niveau de bien-être humain, mais sont tous ignorés par le PIB20. De plus, la hausse des revenus ne mène pas nécessairement à une augmentation du niveau de bien-être21.

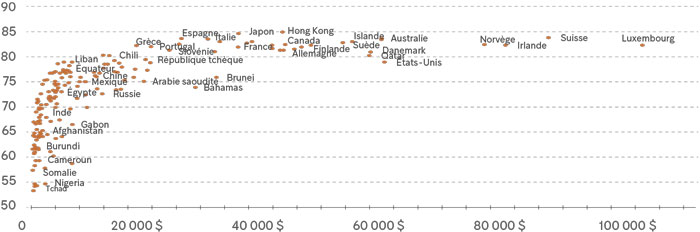

Surtout, le bien-être humain ne dépend pas seulement du niveau de développement économique. Bon nombre d’études ont démontré qu’une fois un certain niveau de besoins matériels comblés, tels qu’une meilleure nutrition ou l’accès à de l’équipement médical et à des soins de base, la relation entre la croissance du PIB et l’amélioration de la qualité de vie s’estompe rapidement22. C’est le cas pour plusieurs facteurs reliés à la santé, tels que l’espérance de vie ou le taux de mortalité infantile (graphiques 5 et 6). Pour les pays à faible revenu, une augmentation de 500 $ du PIB par habitant peut se traduire par une hausse de près de 10 ans de l’espérance de vie moyenne de leur population. Par exemple, le PIB par habitant et l’espérance de vie en République démocratique du Congo sont d’environ 500 $ et 60,7 ans respectivement, alors que l’espérance de vie au Népal, avec un PIB par habitant de 1 028 $, est de 70,8 ans. En revanche, l’espérance de vie moyenne varie très peu à travers les pays ayant un PIB par habitant entre 20 000 et 100 000 $.

Graphique 5

Espérance de vie et PIB par habitant, 2019

Sources : Banque mondiale et Indice de développement humain. Les données d’espérance de vie proviennent de la base de données de l’Indice de développement humain; les données sur le PIB proviennent de la base de données de la Banque mondiale. La version originale de ce graphique provient de Jackson (2017).

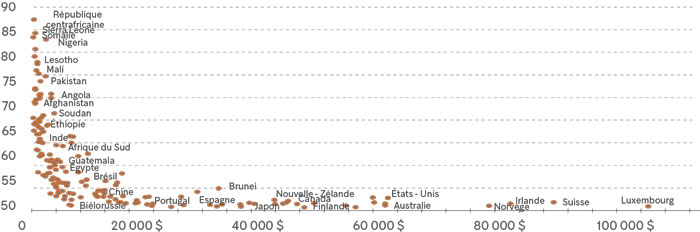

Graphique 6

Taux de mortalité infantile et PIB par habitant, 2018

Sources : Banque mondiale et Indice de développement humain. Les données d’espérance de vie proviennent de la base de données de l’Indice de développement humain; les données sur le PIB proviennent de la base de données de la Banque mondiale. La version originale de ce graphique provient de Jackson (2017).

Cette situation est encore plus prononcée lorsque l’on compare le taux de mortalité infantile de différentes nations. Pour les pays à faible revenu, quelques centaines de dollars supplémentaires au PIB par habitant vont de pair avec une réduction du nombre de nouveau-nés décédés. Toutefois, ce taux varie très peu (voire pas du tout) entre les pays ayant un PIB par habitant au-dessus de 15 000 $.

Enfin, le produit intérieur brut est aveugle à la dégradation environnementale et aux changements climatiques. Cet indicateur n’associe une valeur à l’environnement que sous la forme de ressources naturelles. Par exemple, sous l’optique du PIB, une forêt obtient une valeur financière principalement lorsque les arbres sont voués à l’exploitation forestière. Les politiques industrielles ont donc fortement tendance à se diriger vers la surexploitation, ce qui engendre des problèmes environnementaux majeurs (et peut entrer en compétition avec des activités qui pèsent moins lourd dans l’économie, telles que le tourisme). La surconsommation fait aussi augmenter le PIB, mais est elle-même source de dégâts écologiques. Toutefois, les dommages environnementaux, ainsi que les émissions de GES, ne font pas partie des marchés et sont donc relégués à titre d’externalités, soit des effets collatéraux auxquels aucune valeur n’est attribuée et pour lesquels les entreprises n’assument pas de responsabilité23. Dans bien des cas, ce sera aux citoyen·ne·s ou à l’État d’assumer ces coûts, par exemple ceux liés au nettoyage d’un cours d’eau pollué par une usine ou aux soins prodigués à des personnes incommodées par des émanations toxiques.

Pourtant, « malgré toutes les critiques théoriquement et empiriquement motivées du PIB en tant qu’indicateur de bien-être et de progrès, écrit l’économiste Jeroen van den Bergh, son rôle dans l’économie, les politiques publiques, la politique et la société continue d’exercer une influence importante24 ». Ce « paradoxe du PIB », comme le nomme l’économiste, justifie que l’on délaisse cet indicateur comme mesure économique principale, particulièrement face à la crise climatique. Certes, ne plus utiliser le produit intérieur brut ne viendra pas nécessairement résoudre tous les problèmes environnementaux. Le PIB n’est qu’un outil se rattachant à un paradigme économique où la croissance économique est priorisée. Dans un article portant sur les tentatives ratées de révolutionner l’utilisation du PIB au Canada, les chercheurs Anders Hayden et Jeffrey Wilson concluent :

La priorisation de la croissance et de l’accumulation de capital qu’elle permet est le produit de bien plus que l’information contenue dans le PIB : elle est enracinée dans la manière dont une économie capitaliste est structurée, le pouvoir structurel du capital vis-à-vis de l’État et d’autres acteurs politiques, la dépendance actuelle de la croissance pour résoudre des problèmes clés tels que le chômage, et des cadres de pensée qui célèbrent l’expansion, les profits et le consumérisme au-dessus des préoccupations sociales et écologiques.25

Toutefois, remplacer le PIB comme principal et unique indicateur économique serait un premier pas vers le rejet du paradigme de la croissance. La prochaine section se tourne vers les multiples indicateurs économiques proposés comme solutions de rechange au PIB.

CHAPITRE 2

Comment remplacer (adéquatement) le PIB ?

Si le PIB est un indicateur économique inadéquat dans le contexte de la lutte contre la crise climatique, quel indicateur devrait le remplacer ? Depuis les années 1990, plusieurs chercheurs et chercheuses, organisations et pays se sont penchés sur cette question. La critique du PIB, ainsi que le besoin de considérer l’environnement dans nos décisions de développement (et dans notre définition du mieux-être), a généré un si grand nombre d’approches et d’options de remplacement qu’on compte maintenant presque un millier de différentes mesures élaborées pour résoudre les problèmes reliés au PIB26. De fait, plusieurs études ont cherché uniquement à classifier cette multitude d’indicateurs de substitution27. Cette section présente quatre grandes catégories d’indicateurs, puis les enjeux qui complexifient la tâche de remplacer le PIB.

2.1 Les indicateurs de substitution au PIB

La première catégorie correspond aux indices agrégés monétisés. Ces derniers sont relativement semblables au PIB. D’une certaine manière, ces indicateurs représentent une tentative d’améliorer la formule initiale du produit intérieur brut, en y intégrant certains des éléments précédemment négligés. Plus particulièrement, ces indicateurs essaient d’inclure la considération de l’exploitation de l’environnement, en déduisant du PIB la déplétion des ressources naturelles ou encore les dépenses engendrées par une catastrophe écologique, telle qu’un déversement de pétrole. En même temps, d’autres types d’investissements et d’activités qui ont une valeur importante pour notre société, mais sans toutefois prendre la forme d’échanges marchands, comme les services ménagers ou le bénévolat, sont aussi ajoutés. Grâce à leur approche plus englobante, ces indicateurs renvoient l’image d’un progrès économique plus faible que si on le calculait uniquement en fonction du produit intérieur brut28.

Comme le PIB, les indices agrégés monétisés ont l’avantage d’être relativement simples à comprendre et à interpréter. De plus, ils offrent une mesure de l’économie qui est facilement comparable entre pays ou à travers le temps. Grâce à leur simplicité et à leur ressemblance avec le PIB, certains de ces indicateurs ont bénéficié de quelque succès à l’échelle internationale. Parmi ceux-ci, le calcul d’épargne nette ajustée est utilisé par la Banque mondiale. Il soustrait au PIB d’un pays la consommation de ses ressources nécessaires pour produire ce capital (comme l’exploitation des sols) ainsi que les dommages engendrés par la pollution, tout en donnant un crédit pour les investissements de l’État dans l’éducation, afin d’arriver à une valeur « nette » de la production économique d’un pays29. Pour sa part, l’indice de progrès véritable (IPV) retire du PIB différentes dépenses « regrettables », c’est-à-dire qui ne contribuent pas au bien-être, comme la production d’armement, les dépenses associées à la pollution et à la destruction des écosystèmes ou encore divers coûts sociaux comme les dommages causés par les accidents de voiture ou le crime30.

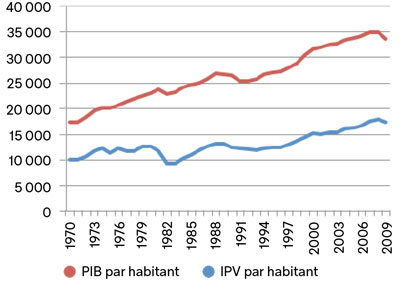

L’IPV a fait l’objet de plusieurs études, et a même été adopté par quelques gouvernements municipaux américains31. Cet indice a aussi été utilisé pour mesurer le progrès économique du Québec par l’ancien commissaire au développement durable Harvey Mead, qui a justement démontré une croissance plus faible de l’IPV comparativement au PIB entre 1970 et 2009 (graphique 7).

Graphique 7

PIB et IPV du Québec par habitant, de 1970 à 2009

Source : Harvey L. Mead, L’indice de progrès véritable au Québec : quand l’économie dépasse l’écologie, Montréal, Éditions Multimondes, 2011, 390 p.

Toutefois, cette catégorie d’indicateurs comporte également plusieurs lacunes. D’une part, en étant très semblables au PIB, les indicateurs agrégés monétisés rencontrent plusieurs des mêmes problèmes associés au produit intérieur brut. Par exemple, il est très difficile, et contesté, d’imposer une valeur financière aux stocks de ressources naturelles et à la pollution, ou encore à tous ces biens ou services n’ayant pas de valeur marchande32. Ce faisant, si les indices agrégés monétisés sont vus comme étant supérieurs au PIB en tant que mesure de l’économie, leur application générale demeure grandement mitigée.

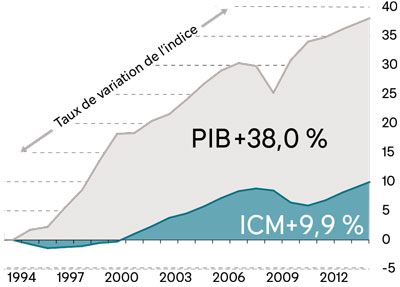

Les indices agrégés non monétisés, quant à eux, regroupent différents facteurs contribuant à la qualité de vie (tels que l’éducation, la démocratie, les loisirs, la communauté, parmi d’autres) qui sont rapportés sous une seule mesure, habituellement par l’entremise d’une moyenne pondérée. En considérant davantage de facteurs que seuls ceux ayant une valeur marchande, ces indices sont plus aptes que le PIB à mesurer le niveau de bien-être. Parmi ceux-ci, on trouve l’indice de développement humain (IDH), utilisé par l’Organisation des Nations unies, et l’indice canadien du mieux-être (ICM), développé par l’Université de Waterloo. L’IDH mesure les inégalités mondiales en classant le niveau de développement de chaque pays selon trois dimensions : l’espérance de vie, le niveau d’éducation et l’atteinte d’une certaine qualité de vie33. Quant à lui, l’ICM cherche à fournir des données qui permettraient d’axer les politiques de développement au Canada sur des priorités autres que la croissance du PIB. Il regroupe huit dimensions du bien-être, soit la vitalité communautaire, l’engagement démocratique, l’éducation, l’environnement, la santé, la culture et les loisirs, le niveau de qualité de vie, ainsi que le temps destiné à d’autres activités que le travail. Les travaux utilisant l’ICM démontrent aussi une croissance nettement plus faible du niveau de mieux-être des Canadien·ne·s en comparaison avec la croissance affichée du PIB, causée principalement par une dégradation des domaines de l’environnement et des loisirs et de la culture entre 1994 et 2014 (graphique 8). Face à cette situation, le rapport stipule :

De 1994 à 2014, le PIB a augmenté de 38,0 %, alors que notre mieux-être s’est accru de seulement 9,9 %. En fait, l’écart entre la croissance du PIB par habitant et le mieux-être des Canadiens est encore plus creux que durant la période précédant immédiatement la récession [de 2007-2008]. Les divergences entre l’ICM et le PIB nous démontrent clairement que nous n’avons pas fait les bons investissements dans notre population et nos collectivités, et que nous n’y avons pas investi depuis longtemps34.

Graphique 8

Tendances de l’indice canadien du mieux-être et du PIB par habitant, de 1994 à 2014

Source : Indice canadien du mieux-être, Comment les Canadiens se portent-ils véritablement ? Le rapport national de l’ICM 2016, Université de Waterloo, 2016.

Ces indicateurs présentent toutefois des lacunes qui leur sont propres. D’une part, certains de ces indicateurs peuvent être très difficiles à calculer. La mesure de certains facteurs de bien-être requiert notamment la collecte de données qualitatives (comme des sondages d’opinion publique, des consultations ou des recensements nationaux), ce qui peut demander du temps et des ressources substantielles. À lui seul, l’ICM comporte huit dimensions ayant chacune huit facteurs différents. Il faut donc collecter et analyser 64 sources de données différentes, et ce, chaque année, afin d’obtenir une mesure de cet indicateur.

D’autre part, ces indicateurs sont fortement critiqués du fait que leur méthodologie ne repose pas sur des théories économiques bien établies. Notamment, l’utilisation répandue d’une moyenne pondérée est considérée comme peu adéquate pour comparer des facteurs largement différents les uns des autres. Ainsi, certains indices agrégés non monétisés sont contestés en raison de la pondération attribuée pour chaque facteur, qui est vue comme étant arbitraire35. Une option est donc de laisser l’utilisateur de cet indicateur modifier la pondération des facteurs considérés selon ses propres valeurs, comme le fait l’indicateur du vivre mieux développé par l’Organisation de coopération et de développement économiques36. Toutefois, cette variation rend la comparaison temporelle ou entre pays impossible. L’utilité de ce groupe d’indicateurs demeure donc très mitigée.

La troisième catégorie correspond aux ensembles d’indicateurs, mieux connus sous le nom de « tableaux de bord ». Ces derniers incluent différents facteurs (écologiques et/ou socioéconomiques) ayant un impact sur le bien-être humain. Ce type d’indicateur fait justement référence au tableau de bord d’un véhicule, où différentes mesures importantes sont affichées, mais ne peuvent être regroupées sous une seule valeur. Par exemple, le tableau de bord d’une voiture permet de connaître la vitesse à laquelle nous allons ainsi que la quantité de carburant disponible. Toutefois, il ne serait ni pratique ni utile de combiner ces deux mesures en une.

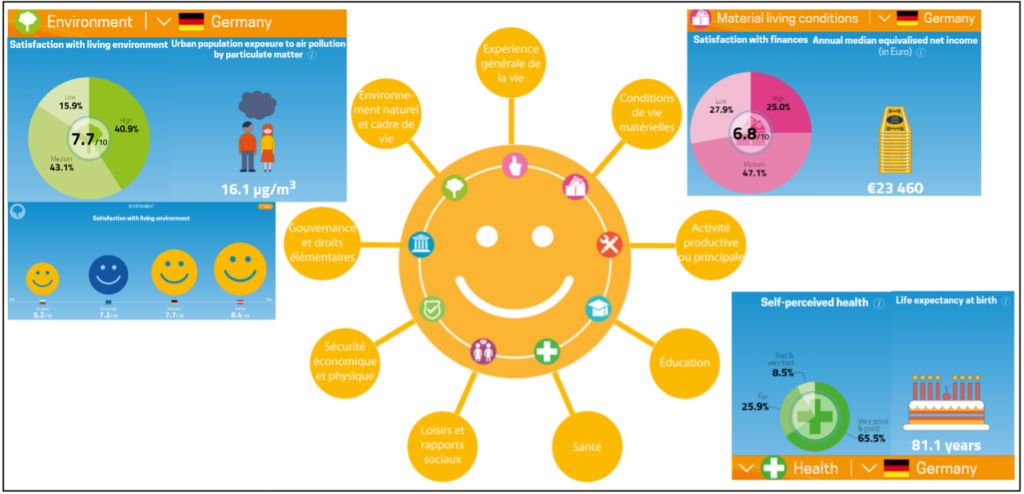

Différents exemples d’indices tableau de bord existent dans le monde. L’ONU a mis en œuvre le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE, ou SEEA en anglais), qui représente le standard international dans la mesure de l’économie et de l’environnement, ainsi que les objectifs de développement durable37. Récemment, le collectif G15+ a proposé un tableau de bord d’indicateurs du bien-être du Québec38. Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, a développé les indicateurs de qualité de vie, qui contiennent des données pour neuf dimensions considérées comme essentielles au bien-être. Chacune de ces dimensions contient différentes données standardisées et comparables entre chaque pays de l’Union européenne. La figure 1 présente un extrait de ce tableau de bord pour l’Allemagne (ici sont représentées les données reliées à l’environnement, aux conditions de vie matérielles et à la santé).

Figure 1

Extraits des indicateurs de qualité de vie en Allemagne

Source : Eurostat, Indicateurs de qualité de vie, 2021.

Tout comme les indices agrégés non monétisés, les tableaux de bord permettent de considérer une multitude de facteurs reliés au développement économique ou au bien-être humain qui ne peuvent être ramenés sous une seule valeur. Par contre, en ne combinant pas ces différents facteurs sous une moyenne pondérée, les tableaux de bord évitent également une des grandes critiques de ce type d’indice. Ainsi, un ensemble d’indicateurs est en mesure d’offrir une vue d’ensemble de l’économie ou du mieux-être de façon plus objective.

Or, la quantité importante d’information contenue dans un tel indicateur rend plus difficile la tâche d’évaluer le progrès général réalisé. La complexité des tableaux de bord limiterait leur capacité à éclairer la prise de décisions et l’élaboration de politiques de développement par les pouvoirs publics39. Comme l’expliquent Christopher Barrington-Leigh et Alice Escande, les ensembles d’indicateurs « ne donnent aucune indication sur l’importance relative des différentes mesures constitutives. C’est peut-être mieux que de leur donner explicitement le même poids, mais cela ne fournit pas d’outil, même en principe, à un décideur pour faire des compromis40 ».

Enfin, la quatrième catégorie d’indicateurs est formée des indices subjectifs de bonheur, qui sont les plus détachés du PIB. Au lieu d’avoir recours aux données statistiques traditionnelles, ces indicateurs se basent sur le jugement des gens, notamment par l’entremise de sondages envoyés à une population, afin de déterminer leur niveau de bonheur général selon différents facteurs.

La recherche sur la mesure subjective du bonheur a grandement gagné en popularité depuis quelques années. Il existe maintenant de nombreux indicateurs de bonheur, tels que les comptes nationaux de bien-être ou l’indice de mieux-être Gallup-Healthways41.

Un des principaux avantages derrière cette approche est qu’elle permet de mesurer le niveau de bien-être en considérant bien plus que les biens matériels ou des transactions marchandes quantifiables. De plus, certains de ces indices subjectifs de bonheur démontrent que les pays avec les plus hauts niveaux de revenu par habitant ne sont pas nécessairement les plus heureux42. Cette approche offre ainsi une perspective bien différente des données statistiques auxquelles se fient les autres types d’indicateurs économiques, et peut être modifiée en fonction de diverses situations. Par exemple, le dernier rapport annuel de l’indice mondial du bonheur s’est penché plus précisément sur les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le niveau de bonheur des gens.

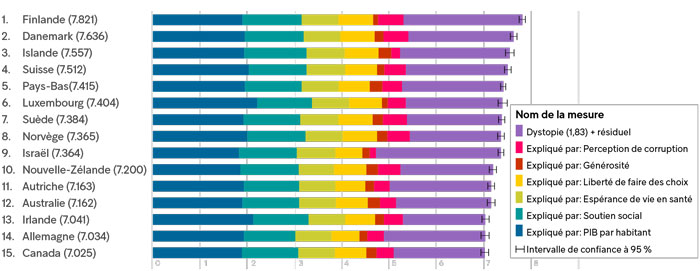

Le graphique 9 présente les 15 pays les plus « heureux » selon le rapport sur le bonheur mondial de 2022, où le Canada se retrouve en quinzième place. On remarque que le PIB n’offre qu’une partie de la mesure totale du bonheur (partie des bandes en bleu foncé) et est complété par plusieurs autres facteurs, comme l’espérance de vie, la générosité ou le sentiment de liberté. En fait, seulement 6 de ces 15 pays font aussi partie du palmarès des 15 pays affichant le plus haut PIB par habitant43.

Graphique 9

Les 15 pays les plus heureux du monde

Source : John F. Helliwell et autres, « Happiness, Benevolence, and Trust During COVID-19 and Beyond », dans John F. Helliwell et autres, World Happiness Report 2022, Sustainable Development Solutions Network, 2022, p. 13-53.

La plus grande limite de ce groupe d’indicateurs est liée à leur subjectivité. Peu importe la façon dont on mesure le niveau de bonheur des gens, cette valeur est sujette à de fortes fluctuations qui échappent au contrôle des politiques d’un gouvernement. D’ailleurs, rien n’indique qu’un niveau élevé de bonheur reflète une société écologiquement durable, ce qui rend ce genre d’indicateur très peu utile dans le contexte de la crise climatique44. Néanmoins, la valeur de ces indicateurs est plutôt reconnue. Sans pour autant représenter la pièce maîtresse de la mesure du mieux-être d’un pays, les indices subjectifs de bonheur méritent tout de même d’être considérés par les organismes statistiques publics afin de diversifier le type de données collectées.

Il est clair que chacune des catégories d’indicateurs présentées plus haut possède plusieurs forces, mais aussi des limites importantes, ce qui rend la tâche de trouver une solution de rechange au PIB encore plus difficile. Toutefois, une plus grande limite est à considérer. En dépit de leurs divergences, la grande majorité de ces indicateurs a été développée selon une approche utilitaire des bienfaits de l’environnement, qualifiée d’anthropocentrique – la préservation des écosystèmes n’étant visée que pour les bienfaits (rapportés ici selon leur valeur économique) qu’ils apportent à l’humanité, et non pour la protection de l’environnement en soi45.

2.2 L’approche anthropocentrique et ses limites

La plupart des indicateurs de substitution au PIB se situent dans une approche économique néoclassique, où la valeur des services environnementaux (cycles de l’eau, production de nourriture, d’énergie, etc.) correspond à une évaluation économique de leur contribution à la société46.

Certaines pratiques se situant dans l’approche anthropocentrique demeurent louables. Par exemple, la discipline de l’économie écologique cherche à représenter la dégradation des écosystèmes et les coûts de l’inaction politique face aux changements climatiques et de la conservation de la biodiversité47. Comme l’expliquent les économistes Hélène Tordjman et Valérie Boisvert, « si chaque dimension de la nature avait une valeur monétaire, exprimée par un prix, sa perte aurait un coût, qu’on pourrait imputer à son auteur, le dissuadant par là même de dégrader l’environnement48 ». C’est également de cette perspective que vient le principe du « pollueur payeur 49».

Selon l’approche anthropocentrique, les écosystèmes ainsi que leurs bienfaits sont regroupés et quantifiés sous forme de « capital naturel » qui englobe tous les « actifs » écologiques essentiels à l’humain50. Cette interprétation permet une « comptabilité environnementale », où on peut produire des bilans d’actifs écologiques comportant des stocks initiaux ainsi que leurs coûts de maintien et de dépréciation. Ce faisant, on estime que le stock total de capital naturel peut être protégé par l’entremise des marchés.

Toutefois, plusieurs représentant·e·s de l’économie écologique ont des perspectives différentes sur leur discipline, notamment en ce qui concerne l’interchangeabilité du capital naturel et d’autres formes de capital51. Même si certaines de ces perspectives sont davantage vouées à la protection de l’environnement que d’autres, l’approche du capital naturel en général demeure problématique. Selon l’économiste Valérie Boisvert, ces différences importent peu puisque, « si on s’interroge sur les stocks de capital à transmettre aux générations futures pour leur assurer un certain niveau de bien-être, il n’est assurément pas question de préserver la nature pour elle-même52 ». De plus, cette approche ne mène jamais à des propositions où la société procède à une transformation massive de capital productif en capital naturel dans le but de sauver les écosystèmes53.

Le plus grand reproche que l’on peut faire à l’approche anthropocentrique relève de la comptabilisation de toute la biodiversité de la planète. Les sciences naturelles démontrent que les écosystèmes peuvent difficilement être compartimentés ou démontés, comme on pourrait le faire avec les pièces mécaniques d’une montre. À l’inverse, les écosystèmes représentent un niveau de complexité incommensurable, où une approche réductionniste quantifiant l’environnement selon sa valeur économique pour l’humain ne peut lui faire justice54.

Comme l’explique Boisvert, « la notion de biodiversité est qu’elle permet de percevoir immédiatement la complexité et la finesse des enjeux de la crise écologique qui ne peuvent être correctement abordées à partir de la notion de capital naturel55 ». Autrement dit, la comptabilisation de l’environnement sous un paradigme anthropocentrique est inadéquate dans le contexte de la crise climatique actuelle. Tordjman et Boisvert ajoutent :

Penser que l’économie de marché et le capitalisme industriel peuvent œuvrer à la sauvegarde de la planète alors qu’ils sont manifestement à l’origine de nombre des menaces qui pèsent sur les mécanismes de régulation de la biosphère paraît difficile, voire paradoxal. C’est pourtant la croyance qui domine – entre autres – les politiques de conservation depuis deux décennies, le marché étant perçu comme un arrangement neutre auquel on peut assigner des objectifs très variés56.

En d’autres mots, ce sont ces failles derrière la conceptualisation de la nature sous l’approche anthropocentrique, notamment la représentation de bienfaits de l’environnement en capital naturel, qui démontrent l’incompatibilité entre la vision de l’environnement sous une économie capitaliste et les mesures à adopter afin de lutter efficacement contre la crise du climat. De fait, un indicateur anthropocentrique peut difficilement offrir une mesure adéquate de l’état de l’environnement57.

2.3 Derrière les indicateurs de bien-être : la recherche d’un développement durable

Les indicateurs présentés plus haut ont été conçus dans l’optique de favoriser le « développement durable58 », qui a émergé en réponse aux critiques adressées au paradigme de la croissance économique illimitée à partir des années 1970. Malgré sa grande popularité et son omniprésence à travers le monde, ce concept comporte des limites importantes qui se doivent d’être abordées.

Le concept de développement durable émane de la Commission mondiale sur le développement et l’environnement, organisée par les Nations unies en 1987 (Commission Brundtland), qui a défini le « développement durable » comme étant la capacité de la société humaine à atteindre ses besoins présents sans compromettre ceux des générations futures59. C’est également la définition adoptée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec60.

La popularité du concept à l’échelle internationale est surtout attribuable à son ambiguïté. En effet, la définition de la Commission n’apporte pas vraiment de précisions quant à ce qui est « durable 61». Or, pour plusieurs expert·e·s, le concept de « développement durable » est avant tout un oxymore dépolitisant les enjeux écologiques, et il est vu comme un symbole de la priorité accordée à la croissance de l’économie capitaliste au détriment des considérations environnementales62. En d’autres mots, le concept découle d’une volonté de « verdir » le capitalisme, c’est-à-dire de rendre ce système économique plus compatible avec les limites écologiques de la planète.

Par exemple, on range ainsi sous le vocable de la durabilité des pratiques comme l’extraction de « charbon propre », l’électrification des véhicules personnels, la transition de la consommation de charbon et de pétrole vers le gaz fossile (mieux connu sous le nom de « gaz naturel »), ou encore les technologies de stockage et de séquestration de carbone. Pourtant, d’un point de vue écologique, toutes ces pratiques demeurent en tout ou en partie relativement contradictoires63. D’une part, elles ne semblent pas avoir un impact important autant sur la réduction des émissions de GES que sur l’exploitation des ressources naturelles, comme c’est le cas pour l’exploitation du gaz fossile64. D’autre part, plusieurs d’entre elles, comme la captation du carbone, sont dispendieuses, et leur efficacité demeure non prouvée65. Enfin, d’autres, comme l’électrification des transports, contribuent à aggraver d’autres problèmes environnementaux, tels que l’étalement urbain ou l’extraction de minerai66. Ces solutions sont donc nettement insuffisantes pour assurer la transition vers une économie décarbonisée et reflètent davantage des tactiques d’une industrie qui cherche à perdurer le plus longtemps possible, malgré les dommages environnementaux majeurs qu’elle cause67.

Même du côté du secteur financier, les pratiques d’investissement suivant des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) ont largement gagné en popularité dans les dernières années, représentant des actifs mondiaux d’environ 35 000 milliards de dollars américains en 202068. Toutefois, après des années de croissance, certaines études commencent maintenant à contester l’impact réel de cette pratique sur les émissions de GES69. De fait, au mois de mars dernier, Tariq Fancy, premier directeur des investissements durables de BlackRock, la plus grande société multinationale de gestion de placements au monde avec un portfolio de près de 9 500 milliards de dollars américains, a quitté son poste en critiquant fortement les fausses promesses de ces pratiques d’investissement « durable ». Dans une lettre parue dans le Globe and Mail, Fancy écrivait :

BlackRock m’a engagé pour populariser l’investissement durable. Maintenant, je me rends compte que c’est une distraction mortelle face à la menace des changements climatiques […] J’ai vite compris que l’ESG n’est pas aussi utile pour investir que je l’avais espéré. Agir de manière responsable n’est pas aussi rentable qu’annoncé70.

Conséquemment, même si ces indicateurs représentent une amélioration de la mesure étroite du PIB, la logique de développement durable leur étant sous-jacente est insuffisante pour atteindre les objectifs importants de la transition juste, plus particulièrement la baisse des émissions de GES ou la réduction de l’empreinte écologique mondiale, notamment des pays à haut revenu. En outre, ces indicateurs demeurent dans le même paradigme économique que le PIB. Que ces derniers intègrent une composante environnementale dans leurs calculs du bien-être ou pas, ils ne servent en dernière instance qu’à servir de caution à un type de développement économique qui sert surtout les intérêts de l’élite capitaliste.

Les sections précédentes ont démontré qu’il est crucial de sortir du paradigme de croissance actuel et de la vision du progrès et du bien-être sur laquelle il repose pour être en mesure de faire face à la crise climatique. Or, cette tâche est particulièrement difficile. Comme cette section l’a démontré, remplacer le PIB par un autre indicateur offrant une meilleure mesure du bien-être humain est très complexe.

Les limites des indicateurs anthropocentriques mettent en évidence l’importance d’avoir recours à deux types d’indicateurs, un qui mesure l’état de la société, en englobant différents facteurs sociaux et économiques, et un autre consacré uniquement à mesurer l’état de l’environnement. Cette séparation permettrait non seulement une évaluation plus adéquate du mieux-être, mais aussi une mesure plus précise de nombreuses conditions environnementales importantes (telles que la diversité biologique, la qualité de l’air, des sols et de l’eau, et la concentration de GES dans l’atmosphère, pour n’en énumérer que quelques-unes) et, surtout, une sortie de la logique de capitalisation de l’environnement71. À cet égard, les indicateurs écocentriques, dont il sera question dans la section suivante, apparaissent comme fort utiles.

CHAPITRE 3

Pistes de solution : les indicateurs écocentriques

La sortie du paradigme anthropocentrique exige le rejet d’une approche économiciste de la nature. Dès lors, les mesures de remplacement du PIB présentées précédemment ne semblent pas adéquates, du moins pour la mesure de l’état de l’environnement. Cette section présente différents indicateurs écocentriques comme pistes de solution potentielles pour mesurer adéquatement l’état de l’environnement.

Par opposition aux indicateurs anthropocentriques, les indicateurs écocentriques mettent les écosystèmes au centre de l’analyse, en se basant sur des concepts écologiques. Par exemple, certains intègrent des principes de thermodynamique72 ou de biologie, auxquels peuvent être ajoutées des considérations économiques afin de bonifier leur usage. Le fait que ces indicateurs ne réduisent pas l’environnement à sa valeur économique permet une bien meilleure évaluation de son état et de son importance pour le bien-être humain, dans une logique d’interdépendance73.

De plus, selon l’optique d’utiliser deux indicateurs (un mesurant l’état de l’environnement et un autre le bien-être humain), les indicateurs écocentriques ressemblent davantage à une mesure d’impact écologique qu’à un indicateur qu’on cherche à améliorer, et s’éloignent ainsi du concept de « développement durable74 ».

Nous nous penchons maintenant sur quatre indicateurs écocentriques appartenant à deux grandes catégories. Les trois premiers indicateurs – l’analyse des flux de matières, l’analyse exergétique et l’analyse émergétique – font partie de la catégorie des mesures de flux de matières et d’énergie (material and energy flow indicators), tandis que le quatrième, l’indicateur de pression locale, fait partie des indicateurs d’usage territorial (land use indicators). Ces différents indicateurs offrent une solution de rechange intéressante au PIB et ont le potentiel de nous aider à faire la transition vers une économie décarbonisée.

3.1 L’analyse des flux de matières

L’analyse des flux de matières (AFM, ou bilan de matières brutes) est une approche écologique centrée sur la consommation de ressources permettant de mesurer l’impact environnemental d’un système. Cette approche permet de déterminer les impacts environnementaux causés par la production et la consommation de différentes substances, de différents matériaux et produits, ainsi que les besoins matériels d’une population dans un territoire75.

L’analyse des flux de matières repose sur le premier principe de thermodynamique, soit la loi de la conservation, et comptabilise les flux d’énergie aux entrées et aux sorties d’un système76. La production d’un bilan de matières brutes pour un territoire donné offre une vue d’ensemble de son fonctionnement (ses échanges de matières sous forme d’importations et d’exportations, ainsi que ses besoins). Cette analyse peut aussi être divisée en différentes catégories, comme les produits agricoles et alimentaires, les minerais et les métaux, les matériaux de construction, les engrais et les produits chimiques, les combustibles fossiles, ou encore les produits manufacturés77. Les résultats d’une AFM sont aussi habituellement représentés sous forme de comptabilité écologique. Cette dernière diffère toutefois des autres formes de comptabilité environnementale, notamment en ce qu’elle évite de ne considérer que les ressources naturelles importantes à l’économie ou d’attribuer une valeur financière aux écosystèmes78.

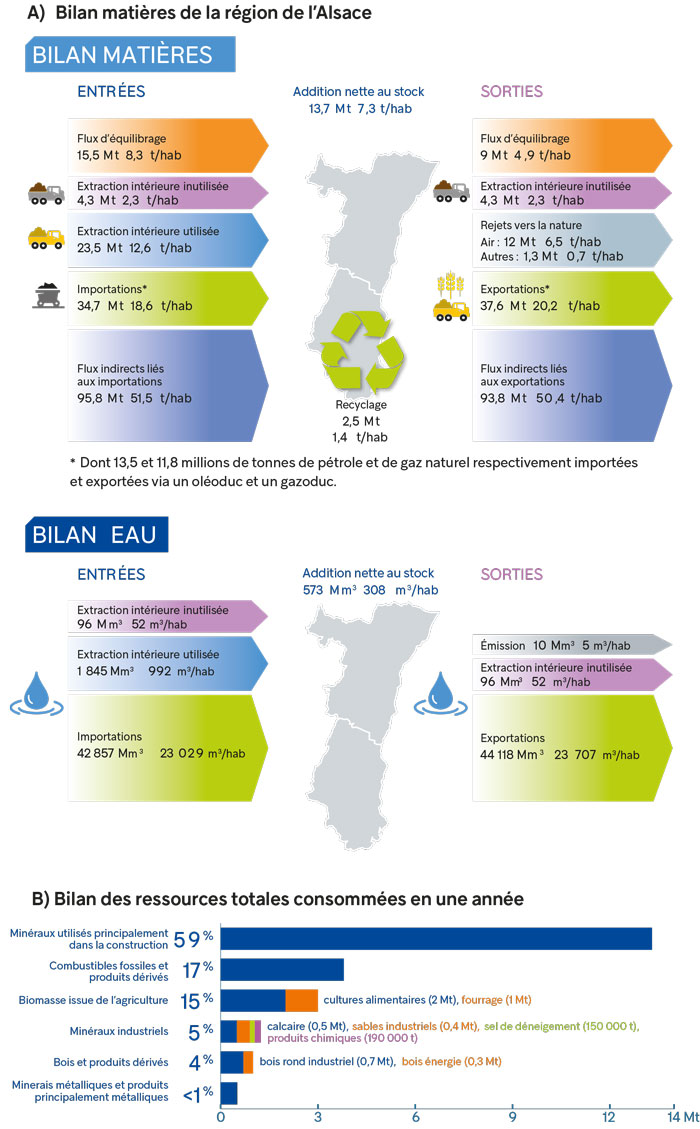

La figure 2 présente un exemple d’analyse effectuée pour la région de l’Alsace, en France. La figure 2a présente le bilan matière de la région. Toutes les matières dont l’Alsace a besoin (entrées matérielles, à gauche) sont réparties selon leur provenance (production locale, exportée, etc.). La production et la consommation de ces matières sur ce territoire mènent à plusieurs sorties (à droite), sous forme de déchets rejetés dans la nature ou de toutes les exportations qui seront consommées ailleurs.

Figure 2

Exemple d’un bilan de matières brutes de la région de l’Alsace

Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Consommations, besoins et richesses du territoire alsacien, Région de l’Alsace, 2015.

Cette analyse démontre que chaque tonne de matière importée en Alsace requiert en fait 2,8 tonnes de matières à l’extérieur de ce territoire, tandis qu’une tonne de matière produite et exportée nécessite 2,5 tonnes de matières produites précédemment. Ainsi, l’étude explique que « les importations et les exportations nécessitent une consommation de matière en amont pour la fabrication, le transport, etc. Diminuer ces flux cachés revient à produire localement et à maximiser l’usage des ressources extraites79 ». De plus, cette analyse permet de calculer que chaque tonne de matière entrante a généré 230 kg de matière rejetée dans l’environnement.

La figure 2b est l’indicateur de consommation, qui présente toutes les matières utilisées sur le territoire pendant une année, catégorisées en différentes ressources. En Alsace, cette consommation équivaut à 11 tonnes par habitant, ce qui est moindre que la moyenne nationale de la France80.

Une AFM génère plusieurs autres données très utiles pour la mesure des besoins matériels et de leurs impacts environnementaux. Cette approche est particulièrement intéressante pour la promotion d’une économie circulaire, car elle met en évidence la quantité de ressources extraites de l’environnement81. Par exemple, l’étude présentée ici a pu relever certaines dépendances de l’Alsace, notamment envers des combustibles fossiles, qui devraient être ciblées afin d’atteindre un seuil d’autosuffisance de la région. Au final, cette seule étude a permis de générer une trentaine de mesures potentielles afin de réduire le besoin matériel par habitant et de favoriser la consommation de matières locales au détriment de marchandises importées, qui sont beaucoup plus énergivores. Ainsi, l’AFM peut mener à des recommandations claires afin de réduire l’empreinte écologique pour un système.

3.2 Les analyses exergétique et émergétique

Les analyses exergétique et émergétique sont des approches écocentriques similaires sur plusieurs points. Les deux se basent sur l’idée qu’un indicateur économique ne peut se limiter aux paramètres économiques classiques, comme les analyses des coûts et des bénéfices ou les retours sur les investissements. D’autres facteurs doivent aussi être considérés, notamment le cycle de vie des matières ou les flux d’énergie. Pour ce faire, ces deux approches se basent sur des concepts de thermodynamique pour déterminer la qualité et la quantité d’énergie utilisée, permettant l’optimisation de la consommation de différentes sources énergétiques.

Ces deux méthodes divergent toutefois quant à leurs applications. L’analyse exergétique est particulièrement précise, ce qui la rend utile pour déterminer le degré d’impact d’un certain procédé sur l’environnement. Elle est donc privilégiée pour analyser des impacts à l’échelle micro-économique, comme pour l’évaluation d’un procédé industriel particulier. Pour sa part, l’analyse émergétique permet une vision plus globale des effets de la consommation de ressources et d’énergie sur l’environnement. Elle est donc davantage utilisée pour l’évaluation de territoires plus grands, comme une ville, un pays ou le monde entier82.

3.2.1L’analyse exergétique

L’exergie représente l’énergie réellement disponible et utilisable d’une source d’énergie, comme l’énergie solaire ou un bidon d’essence. En effet, il est techniquement impossible d’utiliser la totalité d’une source d’énergie, quelle qu’elle soit83. L’analyse exergétique est donc intimement liée à une application stricte des concepts de la thermodynamique. Cette approche considère les principes de conservation et de dégradation de l’énergie, alors que les analyses énergétiques traditionnelles, ainsi que l’AFM, n’utilisent que le principe de conservation sans se soucier de la dégradation, soit la qualité de l’énergie.

Selon le premier principe de thermodynamique (la conservation), il existe un équilibre parfait entre les intrants et les extrants d’un système, c’est-à-dire que les ressources extraites de la terre ne sont pas vraiment « consommées », mais plutôt utilisées d’une certaine façon, et ensuite renvoyées dans l’environnement sous une forme différente, par exemple sous forme de déchets.

Cependant, selon le deuxième principe de la thermodynamique (la dégradation), il existe une perte interne d’exergie dans le système. En se basant sur ce principe, l’analyse exergétique permet ainsi de mesurer autant la quantité que la qualité de l’énergie qui alimente un système. Le taux d’exergie perdue et renvoyée dans l’environnement représente la pollution et les déchets émanant de ce système. Plus précise qu’une simple analyse énergétique, l’analyse exergétique permet ainsi de déterminer la mauvaise gestion de l’énergie consommée et peut également être utilisée dans la mesure de l’impact écologique du système analysé, qu’il s’agisse d’une usine ou d’un pays en entier84. Lucien Borel et Daniel Favrat, sommités internationales en matière de recherche énergétique et thermodynamique, expliquent :

La théorie de l’exergie constitue un outil de travail extrêmement pratique dès que l’on veut mettre en évidence la qualité thermodynamique d’un système, quelles que soient sa taille, sa complexité et la nature des phénomènes dont il est le siège. Elle permet en effet de poser un véritable “diagnostic” concernant la “santé thermodynamique” du système […] En projetant une lumière crue sur les défauts thermodynamiques d’un système, la théorie de l’exergie permet de démystifier certaines démarches techniques qui paraissent rentables du point de vue financier, mais qui sont en réalité défavorables du point de vue de l’économie d’énergie […] Elle permet ainsi d’évoluer vers une optimisation meilleure des systèmes et une exploitation plus rationnelle des installations85.

En somme, cette analyse offre une vue complète de l’interaction d’un système tant avec l’économie qu’avec l’environnement. L’analyse exergétique est un indicateur écocentrique parce qu’elle ne détermine pas l’importance du système analysé selon sa valeur marchande, mais plutôt en fonction de l’énergie potentielle pouvant être utilisée86. Comme l’explique le physicien et économiste Robert Ayres :

Parce que les marchés sont imparfaits et de nombreux services sociaux et environnementaux n’ont pas de prix, il est nécessaire d’utiliser des mesures et des indicateurs supplémentaires afin de prendre des décisions rationnelles. Cela signifie qu’il est nécessaire de collecter des données sur les ressources matérielles, la transformation et la production matérielle, ainsi que la production de déchets et d’émissions87.

Ainsi, en étant la mesure du travail d’un matériau (d’un carburant, d’un aliment ou d’un minerai), l’exergie est bien mieux placée que d’autres unités, comme la masse ou l’énergie, pour être une mesure de quantité de ressources. L’analyse exergétique peut donc être utilisée afin d’effectuer des bilans d’(in)efficacité, des études de cycle de vie, ou encore pour mesurer la qualité de l’environnement d’un pays88. De plus, la mesure exergétique peut aussi être appliquée aux déchets rejetés afin de déterminer leur danger potentiel pour les écosystèmes89.

Par exemple, si on cherche à déterminer la meilleure option pour une source d’électricité et de chaleur, une analyse économique ne va comparer que les coûts et les bénéfices économiques des options disponibles. En revanche, l’analyse exergétique considère davantage de paramètres, notamment les impacts environnementaux potentiels de chaque option. Ainsi, l’analyse exergétique mène à des recommandations très différentes des analyses anthropocentriques, où les dommages environnementaux sont souvent négligés en tant qu’externalités90.

Bien que l’approche exergétique soit relativement reconnue dans le milieu universitaire, son application à grande échelle (par secteur, par pays ou sur le plan international) demeure limitée. Pourtant, il serait très réaliste qu’un État se mette à compiler les différentes sources de données nécessaires afin d’effectuer des analyses exergétiques régulièrement. Des études utilisant l’exergie à ces fins ont d’ailleurs déjà été réalisées dans certains pays, notamment en Turquie, en Italie et au Mexique91.

Malgré la complexité de cet indicateur, il a néanmoins beaucoup de potentiel en tant qu’indicateur de substitution au PIB et pourrait apporter une contribution importante dans les études d’impacts environnementaux ou d’analyse de secteurs.

3.2.2L’analyse émergétique

L’analyse émergétique est une forme de comptabilité environnementale qui mesure l’énergie totale emmagasinée dans la nature92. Cette approche attribue une valeur aux écosystèmes selon la quantité d’énergie requise pour les créer. Par exemple, l’émergie inclut l’énergie solaire nécessaire pour faire pousser un arbre ainsi que l’énergie disponible lorsque cet arbre est brûlé sous forme de bois de chauffage93. En ce sens, l’approche émergétique diffère de la comptabilité traditionnelle. Selon les principes économiques classiques, c’est l’utilité qui détermine la valeur financière d’une ressource. Cette approche est particulièrement problématique et sous-estime grandement la valeur des systèmes écologiques, comme l’explique l’écologiste Howard T. Odum, à qui on attribue la paternité de l’analyse émergétique :

Les forces du marché, soit la volonté de payer des gens, ne sont pas utiles pour l’évaluation directe des contributions de l’environnement et y répondent même souvent inversement (avec de bas prix en moments d’abondance de richesses naturelles). La richesse réelle nécessite donc une valeur déterminée par le donneur [l’environnement]94.

Ainsi, l’analyse émergétique offre une évaluation de la valeur de l’environnement de façon bien plus objective que les forces du marché. Ce type d’indicateur peut donc mener à des choix de politiques très différentes en matière de gestion et de protection de l’environnement. Par exemple, une étude pancanadienne utilisant le concept de l’émergie démontre que le développement économique de l’Alberta, centré sur l’extraction de pétrole, n’est pas durable, tout en identifiant les provinces ayant les plus hauts taux de consommation de ressources et d’énergie95. D’autres études de ce genre ont également été effectuées pour mesurer le niveau de durabilité de la ville de Montréal, menant à des recommandations de politiques précises, comme l’optimisation du niveau de densité urbaine de la ville96.

Comme l’analyse exergétique, la mesure émergétique détermine la quantité ainsi que la qualité de l’énergie disponible. Par contre, cette deuxième convertit toute forme d’énergie emmagasinée dans la nature et nécessaire pour sa création, que ce soit l’énergie solaire, du charbon ou du pétrole, en une seule unité d’énergie – le joule équivalent solaire (sej). De cette façon, il est maintenant possible de mesurer différents flux d’énergie, soit les transferts d’énergie, à travers trois grands systèmes : les systèmes écologiques, qui englobent la nature ; les systèmes hybrides écolo-économiques, qui représentent les ressources naturelles (en d’autres mots, les composantes de la nature qui sont exploitées et utilisées par l’être humain, et auxquelles on attribue une valeur économique) ; et les systèmes économiques dans lesquels se retrouve la société humaine97. Cette analyse se penche également sur les intrants du système, soit les sources d’énergie l’alimentant, les extrants (déchets)ainsi que le flux de retour, afin de déterminer à quel point un système économique optimise sa consommation d’énergie. Par exemple, couper à blanc une forêt sans toutefois utiliser les rebuts de cette activité ni replanter d’arbres représente une pratique non durable, où aucun flux de retour n’est présent, et à travers laquelle les systèmes écologiques se voient grandement dégradés. La figure 3 schématise ces échanges.

Figure 3

Représentation schématique simplifiée d’une analyse émergétique d’un territoire

Source : Howard T. Odum, Environmental Accounting : Emergy and Environmental Decision Making, New York, John Wiley & Sons, 1996, 384 p.

L’analyse émergétique offre ainsi une forme de comptabilité environnementale qui porte sur le cycle de vie de l’énergie accumulée et consommée et qui permet une analyse du niveau de rareté, de disponibilité et d’efficacité énergétique d’un territoire98. Les différentes dimensions de cette analyse offrent un éclairage pertinent pour l’élaboration de politiques économiques et environnementales, comme nous l’avons mentionné plus haut.

De façon générale, l’analyse émergétique offre une interprétation de la durabilité qui est beaucoup plus holistique que d’autres indicateurs économiques. Cependant, la représentation de toute forme d’énergie en joule équivalent solaire, des sources renouvelables, comme l’énergie solaire ou éolienne, aux sources non renouvelables, comme les énergies fossiles, est encore imparfaite et demeure critiquée99.

3.3 L’indicateur de pression locale

Les trois indicateurs présentés plus haut se concentrent sur les flux de matières et d’énergie, très importants dans l’évaluation de l’état de l’environnement. Toutefois, ce genre d’indicateur néglige la question de l’usage du territoire. Le deuxième groupe d’indicateurs écocentriques que nous présentons maintenant permet de pallier ce manque. Un des grands indicateurs de cette catégorie est la mesure de la pression anthropique, ou indicateur de pression locale, mieux connu sous le terme anglophone Human Appropriation of Net Primary Production (HANPP). Mais d’abord, penchons-nous brièvement sur un autre indicateur similaire, soit l’empreinte écologique (ou empreinte carbone).

L’empreinte écologique est probablement l’indicateur le mieux connu de cette catégorie. Cette approche consiste à déterminer la superficie de biomasse totale nécessaire pour soutenir l’ensemble des activités humaines, souvent représentée en nombre d’hectares ou de planètes Terre. Toutefois, cet indicateur a été fortement critiqué, notamment parce qu’il négligerait les émissions de GES dans ses calculs100. Par ailleurs, même si l’empreinte écologique est facile à comprendre et agit ainsi comme un bon outil de communication, elle ne mène pas à des recommandations de politiques claires pour réduire une empreinte élevée101. De plus, cette approche présente une image très générale de la pollution, en attribuant le niveau de pollution d’un pays à l’ensemble de sa population. De fait, cette mesure omet les grandes inégalités en matière de pollution, alors qu’une portion considérable des dommages environnementaux provient d’un petit groupe d’organisations – notamment des compagnies multinationales102.

Enfin, bien que cette mesure puisse servir à déterminer l’empreinte d’une entreprise particulière, elle a plutôt été utilisée dans le passé par certaines multinationales, et particulièrement de grandes pétrolières, comme tactique médiatique afin de rejeter la responsabilité de la crise climatique sur l’ensemble de la population103.

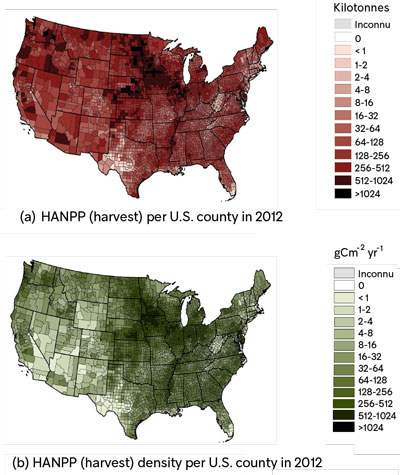

En revanche, l’indicateur de pression locale est une mesure du niveau d’intensité de l’utilisation des services écologiques par l’humain104. Cette approche offre une vision régionalisée, sous forme de cartographie de l’intensité des activités humaines dans une région donnée, sur une échelle locale (comme un comté) ou mondiale105. L’analyse HANPP partage quelques similarités avec l’analyse émergétique parce qu’elle repose également sur le concept de stockage d’énergie solaire106. La production primaire d’un écosystème, habituellement calculée sur une année, représente la quantité totale d’énergie emmagasinée durant la période donnée (ce qui correspond à la production primaire brute, gross primary production (GPP) en anglais), à laquelle on soustrait les besoins de l’écosystème pour son métabolisme interne. Ainsi, l’analyse HANPP offre une mesure de la proportion de production primaire nette (net primary production (NPP) en anglais) que l’être humain s’approprie (d’où le terme anglais Human Appropriation of Net Primary Production).

L’analyse HANPP utilise de multiples sources de données pour calculer le niveau d’intensité des activités humaines de différentes façons et avec plusieurs mesures de production primaire107. La figure 4 présente un exemple d’une analyse HANPP utilisant deux mesures pour chaque comté américain. La figure 4a représente la quantité de production primaire récoltée par l’humain (sous forme de cultures agricoles, de pâturages et de zones forestières), tandis que la figure 4b présente ces données selon la densité territoriale. Cette analyse peut ensuite déterminer des limites d’appropriation de production primaire à différentes échelles, un peu comme le ferait un « budget carbone », soit la quantité maximale de dioxyde de carbone pouvant s’accumuler dans l’atmosphère avant de provoquer des changements climatiques catastrophiques. Ainsi, l’HANPP pourrait mener à des politiques de gestion territoriale respectant les limites écologiques par région afin d’assurer une régénération des écosystèmes108.

Figure 4

Exemple de modélisation d’analyse HANPP par comté américain, 2012

Source : Suman Paudel, Gustavo A. Ovando-Montejo et Christopher L. Lant, « Human Appropriation of Net Primary Production : From a Planet to a Pixel », Sustainability, vol. 13, 2021, p. 7.

Comme tout indicateur, l’HANPP possède aussi certaines limites. Alors que la production primaire brute (GPP) peut être calculée de façon relativement précise, la quantité nette (NPP) à la disposition autant de l’humain que des autres espèces et écosystèmes ne peut être qu’estimée. Certaines questions émergent aussi à propos des déchets humains, comme celle de savoir si cette matière demeure la responsabilité de l’humain, même s’il cherche à s’en débarrasser109.

Aucun indicateur ne peut offrir une image complète de la société et de l’économie. Le PIB est un indicateur de développement particulièrement faible à cet égard. Or, il demeure l’indicateur le plus utilisé par les gouvernements et les analystes pour juger de la pertinence des politiques économiques. De plus, viser la croissance économique telle que mesurée par le PIB sans changer radicalement nos modes de production et nos sources d’énergie ne fait que contribuer à la crise climatique actuelle. Les plans de relance économique mis en œuvre par les États pour faire face au ralentissement provoqué par la COVID-19 risquent de nous sortir d’une crise économique pour nous faire entrer plus rapidement dans la crise climatique.

Dans le contexte du réchauffement planétaire, il est primordial que les États délaissent le paradigme de la croissance économique et priorisent la réduction des émissions de GES et la protection de l’environnement. Il est impératif d’instaurer des mesures de décarbonisation de l’économie visant le découplage absolu des émissions, ainsi que d’établir des limites objectives et absolues de pollution et d’utilisation des ressources naturelles afin de protéger adéquatement l’environnement.

L’atteinte de ces objectifs pourrait entraîner autant une hausse qu’une baisse de la production économique, mais il faudrait avant tout s’assurer qu’elle permette une amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des citoyen·ne·s. Autrement dit, ces mesures ne peuvent être fixées à l’aide d’indicateurs aussi imparfaits que le PIB et les autres indicateurs de bien-être anthropocentriques. Il est important avant tout de dissocier la notion de bien-être de celle de production économique. En ce sens, les indicateurs écocentriques présentés dans ce rapport offrent des manières de mesurer autrement l’impact des décisions économiques sur l’environnement et la société. Ces indicateurs représentent des pistes de solution pour guider nos actions pour le bien des générations futures.

Notes

1 Cette somme ne représente que les subventions facilement retraçables. Le soutien financier du gouvernement canadien à l’industrie pétrolière étant peu transparent, la taille de ce soutien pourrait être beaucoup plus large. Vanessa CORKAL, Pipelines or Progress : Government support for oil and gas pipelines in Canada – GSI Report, Institut international de développement durable, 2021.

2 Dianne SAXE, « Canada’s murky bailout deal for oil and gas will cost us all », National Observer, 21 avril 2021, www.nationalobserver.com/2020/04/21/opinion/canadas-murky-bailout-deal-oil-and-gas-will-cost-us-all.

3 Renaud GIGNAC et Philippe HURTEAU, Mesurer le progrès social : vers des alternatives au PIB, Brochure, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), iris-recherche.qc.ca/publications/mesurer-le-progres-social-vers-des-alternatives-au-pib/.

4 Ibid.

5 GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVALUATION DU CLIMAT (GIEC), The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, Cambridge University Press, août 2021, p. 5, traduction libre.

6 Ibid, p. 5.

7 William K. CARROLL, « Fossil Capitalism, Climate Capitalism, Energy Democracy: The Struggle for Hegemony in an Era of Climate Crisis », Socialist Studies, vol. 14, no 1, 2020, p.1-26; Angela V. CARTER, Fossilized: Environmental Policy in Canada’s Petro-Provinces, Vancouver, UBC Press, 2021, 244 p.; Andreas MALM, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Londres, Verso, 2016, 488 p.; Timothy MITCHELL, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, Londres, Verso, 2013 (version originale publiée en 2011), 290 p.; Éric PINEAULT, « The capitalist pressure to extract: the ecological and political economy of extreme oil in Canada », Studies in Political Economy, vol. 99, no 2, 2018, p. 130-150. Pour un résumé clair et concis du lien entre la crise climatique et le capitalisme, nous recommandons Frédéric LEGAULT, Arnaud THEURILLAT-CLOUTIER et Alain SAVARD, Pour une écologie du 99 % : 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme, Montréal, Écosociété, 2021, 293 p.

8 Richard HEEDE, « Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2020 », Climate Change, vol. 122, 2014, p. 229-241.

9 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, Fuel Economy in Major Car Markets: Technology and Policy Drivers 2005-2017, Working Paper 19, 2019.

10 Malgré ces gains importants d’efficacité énergétique, il est important de mentionner que les données de l’Agence internationale de l’énergie positionnent le véhicule canadien moyen comme un des plus polluants au monde. AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE, Fuel Economy in Major Car Markets : Technology and Policy Drivers 2005-2017, Working Paper 19, 2019 ; RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA, Aperçu du marché : où se classe le Canada en termes d’économie de carburant ?, Gouvernement du Canada, 2019, www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2019/apercu-marche-se-classe-canada-termes-deconomie-carburant.html.

11 Tim JACKSON, Prosperity without growth: foundations for the economy of tomorrow, deuxième édition, Routledge, 2017, 310 p.

12 Ibid, p. 102, traduction libre.

13 GIGNAC et HURTEAU, op. cit.

14 Lorenzo FIORAMONTI, The World after GDP: Economics, Politics and International Relations in the Post-Growth Era, Polity Press, 2017, 240 p.; Rutger HOEKSTRA, Replacing GDP by 2030: Towards a Common Language for the Well-being and Sustainability Community, Cambridge University Press, 2019, 362 p.

15 Simon KUZTNETS, National Income, 1929-32, Rapport pour le Bureau du commerce extérieur et intérieur des États-Unis, 1934 ; Simon KUZNETS, « How to Judge Quality », The New Republic, 20 octobre 1962.

16 FIORAMONTI, op. cit., p. 8, traduction libre.

17 Ibid., p. 11, traduction libre.

18 Christine CORLET WALKER et Tim JACKSON, Measuring prosperity: Navigating the options, Center for the Understanding of Sustainable Prosperity, Working Paper Series 20, 2019; FIORAMONTI, op. cit. ; GIGNAC et HURTEAU, op. cit. ; HOEKSTRA, op. cit.

19 Dans cette brochure, l’IRIS avait conclu que « la poursuite irréfléchie de la croissance du PIB comme objectif phare des politiques publiques ne peut qu’exacerber des tendances fortement inquiétantes de la trajectoire économique québécoise actuelle, telles l’augmentation des inégalités sociales et l’aggravation des changements climatiques ». Renaud GIGNAC et Philippe HURTEAU, Mesurer le progrès social : vers des alternatives au PIB, Brochure, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), p.16, iris-recherche.qc.ca/publications/mesurer-le-progres-social-vers-des-alternatives-au-pib/.

20 Ibid.

21 Daniel KAHNEMAN et Angus DEATON, « High income improves evaluation of life but not emotional well-being », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 107, no 38, 2010, p. 16489-16493.

22 JACKSON, op. cit. ; Krishna MAZUMDAR, « Causal Flow between Human Well-being and per Capital Real Gross Domestic Product », Social Indicators Research, vol. 50, no 3, 2000, p. 297-313.

23 FIORAMONTI, op. cit. ; HOEKSTRA, op. cit.

24 Jeroen C.J.M. VAN DEN BERGH, « The GDP paradox », Journal of Economic Psychology, vol. 30, no 2, 2009, p. 117, traduction libre.

25 Anders HAYDEN et Jeffrey WILSON, « Is It What You Measure That Really Matters? The Struggle to Move beyond GDP in Canada », Sustainability, vol. 8, no 7, 2016, p. 635, traduction libre. Voir aussi LEGAULT, THEURILLAT-CLOUTIER et SAVARD, op. cit.