Lutter contre le gaspillage alimentaire par le don des invendus : retombées et recommandations pour Montréal

28 octobre 2025

Table des matières

Introduction

La présente étude explore les bénéfices et les défis associés à la mise en place de mesures législatives et réglementaires qui obligent ou incitent fortement les industries, commerces et institutions (ICI) à donner leurs invendus à des organismes d’aide alimentaire.

Le premier chapitre explique brièvement comment le gaspillage alimentaire s’est imposé comme enjeu public dans les dernières années. Il se penche sur l’évolution des mesures prises par les États pour s’attaquer à ce problème. Il présente ensuite les grandes lignes de la démarche réglementaire mise en branle à Montréal en vue de réduire le gaspillage alimentaire.

Le chapitre 2 s’intéresse aux exemples internationaux de législation obligeant les entreprises et institutions à donner leurs surplus alimentaires. À travers la présentation des cas français, new-yorkais et californien, on voit que ce type de mesure a mené à une augmentation importante de la quantité de nourriture récupérée. On voit aussi qu’en raison de leur succès, les lois sur le gaspillage alimentaire ont été progressivement étendues. Par ailleurs, le chapitre met en lumière l’importance d’accompagner et de soutenir les organismes de récupération alimentaire pour maximiser les retombées positives de la réglementation.

À partir de données de collecte obtenues auprès de trois organismes, le chapitre 3 évalue le potentiel de récupération alimentaire à Montréal. Les données, ventilées par catégorie d’établissement alimentaire, permettent de voir que les épiceries, les dépanneurs et les boulangeries constituent les trois principaux « gisements » de denrées comestibles récupérables. L’analyse montre aussi combien de repas pourraient être sauvés et quelle quantité de gaz à effet de serre (GES) pourrait être évitée si davantage de nourriture était récupérée.

Enfin, le chapitre 4 s’intéresse aux enjeux vécus par les donateurs potentiels et par les organismes d’aide alimentaire. Il se conclut par une série de recommandations visant à répondre aux préoccupations exprimées par ces acteurs en mettant en place les éléments de base d’un réseau de collecte décentralisé qui renforce les capacités logistiques de récupération alimentaire tout en assurant une forte coordination locale.

CHAPITRE 1 Un enjeu public de plus en plus important

1.1 L’ampleur du problème

En 2011, une étude sur le gaspillage alimentaire publiée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a eu un important retentissement. Le rapport de recherche établissait qu’environ le tiers de la nourriture produite dans le monde était perdue ou gaspillée1. Par la suite, plusieurs chercheurs et chercheuses ont tenté de préciser ce constat en calculant la quantité de nourriture gaspillée dans leurs pays respectifs. Une étude publiée en 2019 par l’organisme Deuxième Récolte soutenait que près de 60 % de la nourriture produite pour les Canadien·ne·s était perdue ou gaspillée, et que le tiers de cette nourriture pourrait être récupéré pour l’alimentation humaine2. Lors d’une mise à jour récente, le même organisme a évalué que le taux de pertes et gaspillage avait diminué à 46,5 % de la nourriture produite, mais que la part de nourriture potentiellement récupérable avait augmenté à 41,7 % de ces pertes et gaspillage3. Au Québec, la plus importante étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaires a été publiée par Recyc-Québec en 2022. Elle conclut que les aliments perdus et gaspillés représentent 41,3 % du tonnage de denrées qui entrent dans le système alimentaire québécois. Les aliments comestibles représentent 39 % de ces résidus4.

Lorsqu’un aliment qui aurait pu être mangé se retrouve au site d’enfouissement, il dégage du méthane, un puissant GES. Ce n’est toutefois que la dernière d’une longue série de conséquences environnementales néfastes du gaspillage alimentaire. Pour bien saisir l’ampleur du problème, il importe de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie des aliments. À chaque étape, des champs à l’assiette, il a fallu utiliser de l’énergie, de l’eau, des terres arables, des ressources matérielles (engrais, bâtiments, plastique, métaux, etc.) et de la main-d’œuvre pour produire, transformer, emballer, transporter, distribuer, mettre en vente et cuisiner les aliments. Quand un aliment comestible est jeté, ce sont toutes ces ressources et tout ce travail qui sont perdus ou utilisés en vain.

Le gaspillage alimentaire contribue aussi à la hausse du prix des aliments5. Pour les entreprises, le gaspillage alimentaire représente des coûts inutiles ou des pertes de revenus qui ont pour effet de réduire les marges de profit, à moins qu’ils soient compensés par des hausses de prix. Dans le contexte actuel d’augmentation de l’insécurité alimentaire6, une action coordonnée contre le gaspillage semble particulièrement avisée, d’autant plus qu’il paraît insensé que des aliments comestibles soient jetés aux poubelles alors que des familles peinent à s’acheter les denrées dont elles ont besoin.

Depuis une quinzaine d’années, le problème du gaspillage alimentaire occupe de plus en plus de place dans le débat public de nombreux pays. À titre d’exemple, le nombre d’articles de presse sur le sujet est passé de 7 en 2007 à entre 1 600 et 3 000 par année entre 2013 et 2021 en France, tandis qu’il a connu une hausse de 564 articles en 2007 à 3 101 en 2021 aux États-Unis7. La plupart des acteurs du système alimentaire reconnaissent la nécessité d’agir contre le gaspillage alimentaire, bien qu’il y ait des désaccords sur les manières de s’y prendre et sur la part de responsabilité de chacun8.

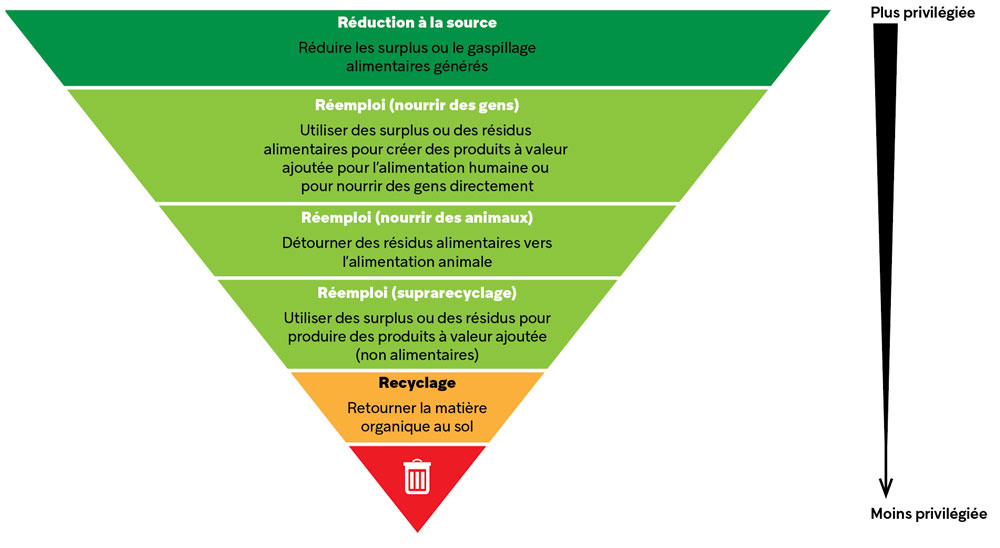

Graphique 1

La pyramide inversée de la réduction du gaspillage alimentaire

Une représentation de l’enjeu du gaspillage alimentaire fait toutefois largement consensus dans la littérature scientifique et dans les politiques publiques de divers pays : la pyramide inversée de la réduction du gaspillage. Sous une forme ou une autre, avec des variations mineures, elle est reprise dans la plupart des rapports de recherche sur le sujet et a été intégrée aux obligations législatives ou réglementaires dans certains territoires. Cette pyramide stipule que la réduction du gaspillage alimentaire doit privilégier la prévention, c’est-à-dire la réduction à la source (éviter la création de surplus alimentaires) d’abord et avant tout. Si la génération de surplus ne peut être évitée, ceux-ci doivent dans un premier temps être redistribués vers l’alimentation humaine et, dans un deuxième temps, vers l’alimentation animale. Les aliments qui ne peuvent être récupérés doivent être traités en favorisant en ordre d’importance la digestion anaérobie (production de biogaz par la méthanisation), le compostage et l’incinération avec récupération d’énergie. Enfin, seule une petite partie des résidus alimentaires devrait être envoyée aux sites d’enfouissement.

1.2 Les limites de l’approche volontaire

Durant les années 2010, en parallèle avec la visibilité croissante de l’enjeu du gaspillage alimentaire dans l’espace public, on a assisté à la mise en place dans différents pays d’instances consacrées, comme le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en France (2013) et le « Zero Food Waste Forum » aux États-Unis (2014)9. Ces instances rassemblent des acteurs de la chaîne alimentaire à titre volontaire et les incitent à s’engager pour réduire le gaspillage. Elles ont contribué à la mise en place d’une multitude d’initiatives, dont le lancement de campagnes de sensibilisation qui ont fait connaître le problème, mais qui ont aussi permis à certaines entreprises de se déresponsabiliser en ciblant principalement les comportements individuels des consommateurs et des consommatrices10.

Or, le gaspillage et les pertes surviennent tout au long de la chaîne alimentaire : selon la plus récente étude de Deuxième Récolte sur le gaspillage alimentaire au Canada, seuls 17 % du gaspillage d’aliments comestibles auraient lieu à la maison, tandis que 32 % sont associés à la fabrication/transformation, et 20 % à la vente au détail et aux hôtels, restaurants et institutions (HRI) combinés11. Par ailleurs, même lorsque le gaspillage a lieu au sein des ménages, il peut être influencé par des facteurs externes, dont le marketing qui encourage la surconsommation12.

De plus, alors que l’approche volontaire suppose une participation active des acteurs concernés, des chercheurs et des chercheuses ont émis des doutes sur la capacité de l’industrie agroalimentaire à s’autoréglementer. Des recherches ont montré, par exemple, que les supermarchés pouvaient sous-estimer la quantité de nourriture jetée13, ou encore qu’il pouvait y avoir un écart significatif entre les discours de réduction adoptés par les compagnies et les pratiques effectivement mises en place14.

Un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, la prise de conscience de l’importance du gaspillage alimentaire a mené à la prolifération de projets – à but lucratif ou non – visant à réduire le gaspillage ou à faciliter la redistribution d’aliments qui auraient été gaspillés autrement. Quoique ces projets aient généralement des retombées positives, leur multiplication a entraîné des défis de coordination et de planification, soulevant parfois des tensions entre les initiatives récentes et des organisations déjà établies15. Par ailleurs, des observateurs et observatrices notent qu’en raison de leur taille, les projets de lutte contre le gaspillage ont souvent des effets limités et ne suffisent pas à régler le problème, qui nécessite une action soutenue de la part des administrations publiques ainsi qu’un changement d’échelle pour s’y attaquer de manière globale16.

1.3 Le tournant législatif

Ces considérations sur les limites de l’approche volontaire ont contribué à un changement de stratégie de la part de plusieurs États, qui se tournent vers l’intervention législative et réglementaire depuis quelques années. À cet égard, la France a fait office de pionnière en devenant le premier pays à se doter d’une loi spécifique sur le gaspillage alimentaire au niveau national17. En 2016, l’Assemblée nationale française a adopté la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Celle-ci inscrit la pyramide du gaspillage alimentaire dans la législation, interdit de rendre intentionnellement des aliments impropres à la consommation humaine et oblige les supermarchés de plus de 400 m² à proposer des conventions de don à des associations d’aide alimentaire18.

La même année, l’Italie a adopté la loi Gadda, qui prévoit un ensemble de mesures pour lutter contre le gaspillage et favoriser la redistribution des invendus alimentaires. Comme on le verra, plusieurs autres pays, États, régions ou villes se sont dotés de moyens législatifs ou réglementaires pour s’attaquer au gaspillage alimentaire. Même dans les pays comme le Royaume-Uni et la Norvège, qui misent surtout sur la concertation avec le secteur privé et qui n’ont pas adopté de loi nationale sur le gaspillage alimentaire, il y a une tendance à favoriser davantage l’intervention étatique et la régulation gouvernementale19.

Les mesures adoptées par la France ont eu un écho important dans les médias et dans les sphères qui s’intéressent à l’enjeu du gaspillage alimentaire. Elles ont notamment eu une influence directe sur les propositions réglementaires mises en œuvre en Californie et dans l’État de New York, qui seront décrites ci-dessous.

1.4 La démarche réglementaire montréalaise

À l’heure actuelle, il n’existe pas de loi québécoise portant spécifiquement sur le gaspillage alimentaire, bien que deux projets de loi en ce sens aient été déposés par deux députés de l’opposition, en 2023 et en 202420. Tout comme l’approche française, les deux projets de loi suggèrent d’obliger les établissements alimentaires à proposer des ententes de don à des organismes d’aide alimentaire. Ces projets de loi n’ont cependant pas été adoptés. Au niveau fédéral, un projet de loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire la quantité d’aliments gaspillés au Canada a été déposé par une députée de l’opposition en 2023, mais il n’a pas été adopté21.

À Montréal, une démarche de réflexion et d’action au sujet du gaspillage alimentaire a été enclenchée en 2019 lorsque des citoyen·ne·s ont lancé une pétition qui a obtenu les 15 000 signatures requises pour forcer la tenue d’une consultation publique, en vertu du droit d’initiative prévu par la Charte montréalaise des droits et responsabilités. En s’inspirant notamment du modèle français, les pétitionnaires demandaient à la Ville de « se dote[r] de mesures (changements réglementaires, plan d’action, incitatifs, etc.) répondant aux meilleures pratiques, afin qu’il n’y ait plus de gaspillage et de destruction d’aliments encore propres à la consommation par les commerces, institutions et industries22 ». La consultation publique a eu lieu de décembre 2020 à février 2021, puis la commission responsable a remis son rapport en avril 2021. Ce dernier présente les conséquences environnementales, économiques et sociales du gaspillage alimentaire, ainsi que certaines initiatives de réduction du gaspillage, et émet des recommandations, dont celle-ci :

Mettre en place une réglementation effective d’ici 2025 qui aura pour effet de rendre obligatoire, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, la conclusion d’une entente de redistribution des invendus encore propres à la consommation avec un organisme reconnu pour les secteurs du commerce de détail et de la restauration, en débutant par le secteur de la grande distribution et de l’hôtellerie23.

Inciter ou contraindre les ICI à donner leurs aliments non servis ou non vendus à des organismes communautaires est l’action prioritaire qui a été mentionnée le plus souvent par les participant·e·s à la consultation publique24. Des donateurs et des récupérateurs potentiels ont cependant émis des préoccupations liées notamment aux coûts et à la charge de travail que cette recommandation implique.

Pour favoriser l’augmentation des dons de surplus alimentaires tout en apaisant les craintes exprimées, la Ville de Montréal a mandaté la Maison de l’innovation sociale (MIS) pour élaborer des propositions de règlement en partenariat avec les acteurs du système alimentaire montréalais25. Cette démarche de consultation, qui comprenait des ateliers, a débouché sur les propositions suivantes :

1.L’obligation de tri, obligeant certains établissements à trier leurs denrées retirées de la vente ou non consommées afin d’en maintenir le maximum dans les circuits pour l’alimentation humaine, notamment par le don.

2.La déclaration obligatoire, obligeant certains établissements à déclarer les quantités d’aliments et de résidus alimentaires envoyés au compostage (ou à la biométhanisation) et à l’enfouissement26.

Les deux mesures visent environ 1 700 établissements, soit l’ensemble des détaillants-restaurateurs, des entrepôts-distributeurs et des transformateurs ayant un niveau d’activité « grand et très grand » selon la catégorisation effectuée par la Division de l’inspection des aliments (DIA) de la Ville de Montréal, qui agit à titre de mandataire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)27. La première mesure prévoit l’obligation pour les donateurs de mettre en place un plan de gestion de la qualité du don et de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire 28, ainsi que l’obligation pour les récupérateurs de tenir un registre mensuel de dons par générateur. Il est envisagé que la réglementation soit éventuellement étendue à l’ensemble des établissements alimentaires.

La présente étude est complémentaire de la démarche lancée par la MIS et la Ville de Montréal puisqu’elle permet de mieux cerner les répercussions de l’éventuelle réglementation. En premier lieu, nous analysons comment d’autres administrations ont mis en œuvre des règlements visant à redistribuer les invendus et quelles ont été les retombées de ces efforts. Nous évaluons ensuite le potentiel de récupération alimentaire de Montréal selon la taille des établissements et selon les secteurs. Enfin, nous proposons des recommandations pour assurer la bonne mise en œuvre de règlements favorisant le don des surplus alimentaires.

CHAPITRE 2 Les exemples internationaux

Dans ce chapitre, nous présentons les principaux exemples internationaux d’administrations publiques qui ont adopté des dispositions législatives obligeant certains établissements alimentaires à donner leurs invendus à des organismes d’aide alimentaire. Nous nous penchons principalement sur les modalités choisies par les États concernés et sur les effets qu’ont eus les mesures adoptées.

2.1 Les exemples européens

À l’échelle internationale, les objectifs de développement durable de l’ONU, adoptés en 2015, proposent de réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 203029. En 2023, prenant acte de cet objectif, la Commission européenne a adopté une directive qui oblige les États membres de l’Union européenne à réduire de 30 % le gaspillage alimentaire dans le commerce de détail et dans les ménages, ainsi qu’à réduire de 10 % le gaspillage alimentaire dans les secteurs de la fabrication et de la transformation30.

2.1.1Le modèle français

La France a précédé l’initiative européenne en mettant en place dès 2016 une loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « loi Garot », du nom du ministre responsable. En plus d’interdire la destruction de denrées encore consommables et d’établir une hiérarchie de la réduction du gaspillage qui privilégie la prévention et l’utilisation des invendus pour l’alimentation humaine, cette loi oblige les commerces de détail alimentaires de plus de 400 m² à conclure avec une ou plusieurs associations caritatives habilitées une convention qui précise les modalités du don de leurs invendus alimentaires31.

La mesure parfois décrite comme une « obligation de donner » prend donc concrètement la forme d’une obligation de signer une entente avec un organisme d’aide alimentaire reconnu. Le gouvernement français propose des conventions types dont les acteurs concernés peuvent s’inspirer32, mais la loi ne prévoit pas d’exigences précises concernant, par exemple, le volume, la nature ou la fréquence des dons. Les dispositions réglementaires stipulent que les associations récipiendaires peuvent refuser le don en tout ou en partie si elles n’ont pas les capacités logistiques pour le prendre en charge ou si les denrées sont jugées impropres à la consommation. Les commerces qui font plus de 10 000 euros de dons peuvent bénéficier de réductions d’impôt correspondant au coût de revient des denrées33. La loi Garot prévoit des amendes en cas de non-respect, mais celles-ci sont rarement appliquées34.

Une première évaluation de la loi de 2016 a été menée en 2019 par deux parlementaires, soit Guillaume Garot, l’instigateur de celle-ci, et Graziella Melchior35. Il et elle ont interrogé des acteurs du système alimentaire français (à la fois du milieu communautaire et du secteur privé), qui ont unanimement souligné que la loi avait eu un effet structurant pour la lutte anti-gaspillage. La plupart ont estimé que la loi de 2016 avait contribué à une prise de conscience collective de la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. Sur le plan quantitatif, les Banques Alimentaires ont constaté une hausse de 23 % des dons entre 2015 et 2018, tandis que les Restos du cœur (une importante organisation française de lutte contre la pauvreté) ont constaté une hausse de 24 % des dons d’invendus alimentaires entre 2016 et 2018. Près de 95 % des magasins interrogés ont dit pratiquer le don. Les personnes interrogées ont cependant critiqué le manque de contrôle effectif des pratiques répréhensibles et des dons qui sont parfois de mauvaise qualité. Ce dernier phénomène est en partie attribuable aux applications anti-gaspillage comme Too Good To Go, qui offrent des produits en fin de vie à rabais, ce qui retarde le moment où ils sont livrés aux organismes d’aide alimentaire.

Une autre évaluation menée en 2019 a aussi constaté les retombées largement positives de la loi36. Celle-ci a facilité la création de partenariats entre les entreprises et les organismes d’aide alimentaire. Les conventions de don ont d’ailleurs permis de clarifier les rôles des partenaires en fournissant un cadre qui établit certains éléments clés de la récupération alimentaire, comme la fréquence des collectes pour chaque association ou encore la durée du partenariat entre donateur et récupérateur, ce qui a réduit la compétition entre les associations d’aide alimentaire. Le nombre de compagnies qui font des dons a augmenté considérablement depuis la mise en œuvre de la loi. Les organismes bénéficiaires ont aussi enregistré une hausse importante de la quantité d’aliments donnés. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les organismes dont l’aide alimentaire est une activité parmi d’autres, qui ont vu leurs dons bondir et qui ont donc pu renforcer ce créneau, tandis que les organismes dont la récupération alimentaire était déjà la mission principale (comme les banques alimentaires) ont connu une hausse plus modeste. La loi a aussi favorisé une diversification des dons alimentaires, qui s’est traduite par une augmentation de la proportion de produits frais, particulièrement les fruits et légumes. Les personnes sondées ont souligné que la loi avait accru la visibilité de l’enjeu du gaspillage alimentaire auprès du grand public. Comme Melchior et Garot, les auteurs et autrices de l’étude ont toutefois noté que la qualité des dons laissait parfois à désirer. Ils et elles ont aussi constaté que, par manque de bénévoles et de capacités logistiques, les organismes ne parvenaient pas toujours à récupérer la totalité des invendus. Plusieurs des recommandations proposées dans le rapport – pour améliorer la qualité des dons et pour élargir la loi Garot à d’autres secteurs – ont été mises en œuvre par les élu·e·s français·e·s.

En effet, en raison de son succès et pour tenir compte de certains défis rencontrés en cours de route, la loi Garot a été étendue à plusieurs reprises par l’adoption de nouvelles lois qui en ont augmenté la portée et ont instauré des mesures additionnelles de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, l’obligation de proposer une convention de don a été progressivement appliquée aux plus grandes cantines et cafétérias (un secteur très important en France), aux plus gros joueurs de l’industrie agroalimentaire et enfin aux grossistes. De plus, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« loi EGalim », 2018) a introduit l’obligation pour les restaurateurs de proposer à leur clientèle des contenants pour emporter les restes. Cette loi a ensuite été modifiée pour obliger les entreprises et institutions visées par la loi Garot à mettre en place un plan de gestion de la qualité du don prévoyant la formation et la sensibilisation du personnel. De surcroît, la loi EGalim a introduit l’exigence de poser un diagnostic anti-gaspillage alimentaire. Puis, en 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (« loi AGEC ») a renforcé les sanctions en cas de non-respect des dispositions anti-gaspillage, a introduit des procédures de contrôle et de suivi de la qualité du don et a créé un label anti-gaspillage pouvant être accordé à toute personne contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire37.

Bien que la qualité des dons demeure un problème récurrent selon les associations concernées38, la loi Garot a eu un effet positif en contribuant à l’expansion du système français de récupération alimentaire, comme le souligne le président de la banque alimentaire de Paris et d’Île-de-France dans une récente entrevue-bilan :

Cette loi a joué un rôle de catalyseur pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et, par voie de conséquence, sur l’aide alimentaire. Elle a permis d’apporter une source plus régulière de dons, avec le monde de la grande distribution. Elle a été vraiment importante pour faire face à tous les besoins de l’aide alimentaire39.

2.1.2La Belgique

Bien que l’exemple français ait été beaucoup plus médiatisé, entre autres parce que la France a eu la première loi nationale sur le sujet, c’est en Belgique que les premières expériences d’obligation de don des invendus alimentaires ont eu lieu. Dès 2012, la petite ville wallonne de Herstal a imposé aux grandes surfaces locales d’offrir leurs invendus aux associations d’aide aux plus démuni·e·s40. Constatant le succès de cette initiative, le parlement wallon l’a étendue à l’ensemble de la région de la Wallonie en 2014. Cependant, l’obligation de don des invendus ne concerne que les supermarchés de plus de 2500 m2. De plus, les commerces ne doivent se soumettre à cette obligation que lorsqu’ils renouvellent leur permis d’environnement, un permis renouvelable seulement aux 15 ans41. En théorie, un établissement qui aurait renouvelé son permis en 2013, un an avant l’apparition de la nouvelle réglementation, n’aurait donc pas à s’y conformer avant 2028.

Dans ce contexte, les organismes d’aide alimentaire wallons déplorent que trop peu d’entreprises soient obligées de donner leurs denrées non vendues42. Ils dénoncent aussi la piètre qualité des dons reçus. Ces constats les poussent à revendiquer des améliorations législatives et réglementaires qui permettraient à la Wallonie de suivre la voie française. Faisant face à une diminution des quantités de denrées collectées et à une augmentation des demandes d’aide alimentaire, la Fédération des services sociaux demande que l’obligation de don soit appliquée aux entreprises de la transformation et de la distribution alimentaire ainsi qu’aux supermarchés d’une superficie d’au moins 400 m2 (comme en France)43. Elle réclame aussi un meilleur contrôle de la qualité des dons.

En 2024, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance qui répond en partie aux attentes des associations d’aide alimentaire. Elle impose aux grandes surfaces de plus de 1000 m2 de proposer leurs invendus alimentaires consommables en premier lieu aux associations caritatives, puis à des entreprises de transformation « pour favoriser une économie circulaire » et, enfin, à des entreprises privées de revente44. En privilégiant le don avant la revente, la mesure est conçue pour augmenter la quantité de dons tout en évitant la diminution de la qualité que les organismes d’aide alimentaire attribuent en grande partie aux applications de revente, comme on l’a vu en ce qui concerne la France. Pour faciliter la mise en œuvre du don des invendus, le gouvernement bruxellois a augmenté le soutien financier aux plateformes logistiques de récupération alimentaire45.

2.1.3Ailleurs en Europe

D’autres gouvernements européens prennent ou prévoient de prendre des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est le cas notamment de l’Espagne, qui a adopté en avril 2025 une loi sur la prévention des pertes et du gaspillage alimentaire. Celle-ci impose aux acteurs du système alimentaire de mettre en place un plan de prévention qui explique les mesures prises pour reconnaître, prévenir et réduire les pertes et le gaspillage alimentaires. Quoique le don des surplus alimentaires ne soit pas obligatoire, il est fortement encouragé par cette loi, notamment parce que les plans de prévention doivent respecter la pyramide de la réduction du gaspillage privilégiant le don pour la consommation humaine, parce que les donateurs bénéficient de déductions fiscales et parce que la loi encourage la signature de conventions de don avec des organismes sans but lucratif46. La loi s’applique à tous les secteurs de la chaîne alimentaire, mais les petites entreprises en sont exemptées. En cas d’infraction ou de récidive, les amendes prévues sont sévères. D’autres pays européens comme l’Allemagne, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas et le Danemark se sont dotés de plans nationaux pour lutter contre le gaspillage alimentaire sans nécessairement passer par la voie législative47.

2.2 Les exemples étasuniens

Dans le contexte étasunien, la question du gaspillage alimentaire s’inscrit dans le cadre de mesures pour réduire la quantité de déchets dans les dépotoirs. Elle est associée à la mise en place de plans visant à favoriser le « recyclage » (compostage ou biométhanisation) des matières organiques. Tout comme en Europe, les autorités préconisent généralement que les denrées alimentaires soient redistribuées aux consommateurs et consommatrices avant d’être « recyclées ».

Depuis 1996, la « loi du Bon Samaritain » (Good Samaritan Act) protège les donateurs étasuniens d’aliments contre les poursuites dans l’éventualité où la nourriture donnée rendrait malade48. Un principe semblable est inscrit au Code civil du Québec49.

Le gouvernement fédéral offre des incitatifs fiscaux pour encourager le don des invendus. Douze états offrent des incitatifs fiscaux additionnels pour encourager le don des excédents alimentaires. La Californie offre les incitatifs les plus généreux, y compris pour les coûts associés à la récupération et au transport des denrées50.

2.2.1La Californie

En Californie, le don obligatoire des invendus est un des éléments découlant du Senate Bill 1383 (ou SB 1383), une loi sur la gestion des matières organiques qui exige notamment que l’État atteigne l’objectif de récupérer pour la consommation humaine au moins 20 % de la nourriture qui est présentement jetée51.

La loi SB 1383 impose aux générateurs commerciaux de nourriture de récupérer le maximum de nourriture qui aurait autrement été jetée52. Pour ce faire, ils doivent signer un contrat ou une entente écrite avec une organisation de récupération alimentaire. Pour pallier une limite de la loi française (qui laisse les générateurs décider des quantités qu’ils donnent et des ressources humaines et logistiques qu’ils veulent y consacrer), la loi californienne indique que les générateurs doivent donner le « maximum » de leurs excédents comestibles disponibles53. La réglementation californienne est moins stricte que celle de la France en ce qui concerne la définition des organismes de récupération alimentaire : ceux-ci n’ont pas à être habilités, et il peut s’agir d’organisations à but lucratif, ce qui est critiqué par les banques alimentaires californiennes54.

Ces exigences sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 pour les générateurs de niveau 1 (supermarchés, épiceries de 1000 m2 et plus, fournisseurs de services alimentaires, distributeurs et grossistes) et le 1er janvier 2024 pour les générateurs de niveau 2 (restaurants de 250 places et plus, hôtels de 200 chambres et plus, établissements de santé de 100 lits et plus, grands événements, administrations publiques et établissements d’éducation qui ont une cafétéria).

La loi 1383 fixe un objectif global à l’échelle de l’État, mais ce sont les administrations locales (villes et comtés) qui sont responsables de sa mise en œuvre. Elles ont comme responsabilité de mettre en place un programme de récupération alimentaire ou, s’il y en a déjà un, d’en accroître les capacités. Elles doivent aussi faire des efforts d’éducation et de sensibilisation auprès des générateurs de résidus alimentaires, notamment sur les manières de réduire le gaspillage55. En consultation avec les acteurs concernés, les administrations locales doivent estimer la quantité de nourriture récupérable, ainsi que compiler, publier et mettre à jour une liste des organisations de récupération alimentaire.

Plutôt que de prévoir un plan de gestion de la qualité du don comme la France, SB 1383 interdit spécifiquement le « donation dumping », c’est-à-dire de donner des aliments que l’organisme ne souhaite pas avoir ou qui sont impropres à la consommation. En cas de non-respect de cette interdiction, l’organisme d’aide alimentaire peut réclamer une compensation financière au générateur56. De plus, tout comme en France, le modèle d’entente de don proposé par l’État réaffirme explicitement le droit de refuser les dons inappropriés. Alors que les départements français ont peu de moyens d’assurer le contrôle de la réglementation sur le gaspillage, les autorités californiennes ont la possibilité de procéder à des inspections nombreuses57. Si un générateur réduit ses surplus alimentaires à zéro, il est en pratique exempté de l’obligation de donner à condition qu’il demeure capable de prouver qu’il ne jette aucune denrée comestible58.

L’organisme CalRecycle, l’équivalent de Recyc-Québec, est chargé d’offrir des outils de sensibilisation, d’accorder des subventions et de publier des rapports d’étape. Il note que, depuis la mise en œuvre de SB 1383, 100 % des communautés californiennes ont étendu leurs programmes de récupération alimentaire et qu’en 2023, ces programmes locaux ont permis de collecter 217 000 tonnes de nourriture, soit 94 % de l’objectif de 202559.

Une enquête effectuée en 2024 auprès des banques alimentaires de la Californie permet de décrire certaines retombées de SB 1383. Menée à l’initiative de l’association californienne des banques alimentaires, cette étude a sondé 33 des 41 banques alimentaires de l’État60. En réponse au sondage, 64 % des banques alimentaires interrogées ont dit que le nombre de donateurs avait augmenté depuis l’entrée en vigueur de SB 1383 (contre 33 % qui n’ont pas constaté de changement)61. Plus de la moitié (55 %) des banques alimentaires disent que les quantités données ont augmenté, alors que 30 % disent que les quantités sont restées semblables (les 15 % restants affirmant que les quantités données ont diminué). Les banques alimentaires les plus grosses ont connu une plus forte croissance des dons. Pour les 15 banques alimentaires qui ont fourni des données détaillées sur le nombre de livres de denrées reçues, la hausse a été de 16,5 % entre 2021 et 202362. Les plus petites banques alimentaires ont constaté une légère baisse durant l’année de l’entrée en vigueur de la loi, puis une augmentation l’année suivante. Cela pourrait être attribuable aux efforts de mise en place, vraisemblablement plus exigeants pour les organismes de petite taille dont les employé·e·s doivent parfois jouer plusieurs rôles. Plus du tiers (36 %) des banques alimentaires ayant répondu au sondage ont affirmé qu’elles avaient reçu plus d’aliments nutritifs, comme de la viande et des fruits et légumes (contre 48 % qui n’ont pas observé de changement à cet égard et 16 % qui ont vu une détérioration).

Cependant, environ la moitié (52 %) des banques alimentaires ont noté qu’elles recevaient plus d’aliments impropres à la consommation depuis l’entrée en vigueur de la loi (contre 39 % qui n’ont pas observé de changement). Dans des entretiens avant ou après le sondage, des responsables de banques alimentaires ont souligné l’importance des efforts de sensibilisation et d’éducation qu’elles faisaient de manière répétée auprès des générateurs pour s’assurer d’obtenir des dons de qualité63. Comme en Europe, la qualité des dons est donc un enjeu important.

La plupart des banques alimentaires californiennes ont dû investir dans l’acquisition de nouveau matériel et l’embauche de personnel pour gérer l’afflux de dons additionnels. Plusieurs déplorent qu’elles n’aient pas reçu suffisamment de financement pour couvrir ces coûts, entre autres parce que plusieurs subventions étaient ponctuelles, alors que certaines dépenses étaient récurrentes. Par conséquent, 24 % des banques alimentaires disent que les coûts de SB 1383 dépassent ses bénéfices (contre 30 % qui disent que les bénéfices sont supérieurs aux coûts et 33 % qui disent que les deux s’équivalent)64.

Il importe de noter que les insatisfactions par rapport à la loi proviennent surtout de banques alimentaires rurales, qui constatent que les administrations locales des zones rurales manquent souvent à leurs obligations en ce qui concerne l’éducation des donateurs et le soutien aux organismes de récupération alimentaire65. Le rapport conclut que la loi a permis aux banques alimentaires de distribuer davantage de nourriture à leur communauté, mais il recommande que les autorités publiques offrent plus de soutien financier et administratif aux acteurs de la récupération alimentaire pour faciliter leur travail.

2.2.2L’État de New York

Depuis janvier 2022, dans l’État de New York66, tous les générateurs de résidus alimentaires désignés doivent séparer les excédents alimentaires dans le but d’en donner le plus possible pour la consommation humaine67. Les générateurs désignés sont ceux qui génèrent en moyenne plus de deux tonnes de résidus alimentaires par semaine. La loi s’applique aux prisons, aux collèges et universités, aux hôtels, aux centres sportifs, aux restaurants, aux épiceries et supermarchés, aux centres commerciaux, aux grossistes, aux distributeurs et à quelques autres secteurs d’activité, mais elle exclut les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les écoles primaires et secondaires.

Dans le cadre réglementaire qui précise les modalités de la loi, on explique que le maximum possible (« the maximum extent practicable ») signifie que les donateurs doivent maximiser les dons en mettant en œuvre les meilleures pratiques de gestion et en tenant compte du rapport coût-efficacité et de la faisabilité68. À la différence des lois française et californienne, la loi new-yorkaise n’oblige pas les générateurs à signer des ententes de don avec des organismes. Elle ne contient pas non plus de disposition sur la qualité des dons. Par contre, le cadre réglementaire stipule que les donateurs doivent travailler de concert avec les organismes d’aide alimentaire (définis comme des organismes sans but lucratif) pour respecter leurs critères de don, doivent être à l’écoute de leurs besoins et de leurs limites logistiques et doivent réduire au minimum la quantité de nourriture que ces organismes devront jeter69. Beaucoup de générateurs ont des partenariats avec plusieurs organisations.

L’entrée en vigueur de la loi a été accompagnée d’efforts de mise en œuvre importants. Le Department of Environmental Conservation (DEC) dresse la liste des générateurs désignés, produit du matériel éducatif et prépare un rapport annuel. Il finance Feeding NYS, un organisme qui récupère lui-même de la nourriture, mais qui est surtout chargé de créer des partenariats entre les entreprises visées par la loi et les banques alimentaires régionales. Feeding NYS a fait du jumelage (« matchmaking ») avec des centaines de donateurs70. L’organisme a aussi redistribué 2 millions de dollars américains provenant du DEC aux banques alimentaires de l’État afin qu’elles se dotent de véhicules, de chauffeurs et d’équipement pour la récupération alimentaire. D’autres subventions ont été accordées directement par le DEC aux banques alimentaires, aux organisations d’aide alimentaire et aux municipalités. Le DEC soutient aussi financièrement le Center for EcoTechnology, un organisme qui offre de l’assistance technique aux commerces et institutions qui veulent réduire ou mieux gérer leurs résidus alimentaires. Ce centre offre un service d’aide téléphonique (« hotline ») et de l’accompagnement personnalisé sur les lieux d’activité des générateurs71. Ses services s’adressent aussi aux petits générateurs de surplus alimentaires qui ne sont pas obligés de donner, mais qui sont incités à le faire.

La loi a eu des résultats impressionnants. Le programme de récupération alimentaire de Feeding NYS est passé de 150 000 livres récupérées à sa création en 2021 à 4,2 millions de livres récupérées en 202372. Pour l’ensemble des générateurs désignés de l’État (qui peuvent faire des dons par le biais du programme de Feeding NYS, faire leurs propres démarches de don auprès d’autres associations ou passer par d’autres banques alimentaires), l’augmentation a été de 60 % entre 2021, avant l’entrée en vigueur du don obligatoire, et 202273 : d’une année à l’autre, la quantité totale récupérée est passée de 25,2 millions de livres à 40,3 millions de livres74. Comme en Californie et en France, la croissance des dons a été particulièrement marquée pour les fruits et légumes, la viande et les œufs, ce qui a permis de diversifier l’aide alimentaire.

Les données des générateurs proviennent de la déclaration obligatoire qui est exigée annuellement de leur part. Environ les trois quarts des générateurs ont bel et bien rempli leur déclaration, ce qui laisse présager une augmentation future des dons à mesure que les autres générateurs se conformeront aux exigences de la loi. Le manque de personnel, la formation du personnel et le besoin de soutien pour établir des liens avec les organismes bénéficiaires ont été les défis les plus fréquemment mentionnés par les donateurs75.

Considérant que l’initiative législative a été un succès, les autorités de l’État de New York ont décidé d’en étendre la portée en abaissant le seuil à partir duquel un générateur de résidus alimentaires est soumis à l’obligation de donner76. Ce seuil sera d’une tonne de résidus alimentaires par semaine en janvier 2026, puis d’une demi-tonne en janvier 2028.

2.3 La loi comme catalyseur

Tant en France qu’aux États-Unis, les lois sur le don des invendus ont joué un rôle de catalyseur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout d’abord, elles ont mené à la mise en place de nouveaux programmes, de mesures locales et de plans d’action. Elles ont aussi mené à la création de nouveaux partenariats entre différents acteurs. De plus, elles ont favorisé l’émergence d’une pluralité d’associations et d’entreprises qui s’attaquent au gaspillage alimentaire en transformant les invendus en ressources.

Dans les cas français et new-yorkais, ces lois ont aussi mis en branle un processus qui a mené à leur propre extension. La loi Garot a même été le prélude à une intervention législative plus large sur la réduction des déchets. En effet, en plus de renforcer la loi Garot, la loi AGEC interdit de jeter les invendus non alimentaires (vêtements, électroménagers, meubles, jouets, matériel électronique, produits de soins personnels, etc.)77.

Par ailleurs, les lois sur le don des invendus ont contribué à accroître la visibilité du gaspillage alimentaire, tant auprès des employé·e·s du système alimentaire qu’auprès du grand public. Il est donc possible que cet effet médiatique ait contribué à des réductions du gaspillage alimentaire que les données disponibles ne peuvent pas saisir. Enfin, les lois adoptées, particulièrement la loi française, ont servi d’inspiration pour d’autres gouvernements qui ont pu s’appuyer sur les expériences d’ailleurs pour rédiger leurs propres propositions législatives, qui reprennent des éléments de ces lois tout en apportant des réponses aux problèmes soulevés78.

Compte tenu des résultats positifs obtenus ailleurs, il semble judicieux d’adopter une réglementation sur le don obligatoire des invendus à Montréal. Les cas internationaux étudiés soulignent en même temps l’importance de prévoir des dispositions pour s’assurer de la qualité des dons, comme l’obligation pour les donateurs d’avoir un plan de gestion de la qualité. Les exemples internationaux révèlent aussi la pertinence d’offrir du soutien financier et logistique aux acteurs concernés pour favoriser une mise en œuvre efficace de la réglementation.

CHAPITRE 3 Évaluation du potentiel de récupération alimentaire à Montréal

Dans ce chapitre, nous estimons le potentiel de récupération alimentaire dans les ICI de Montréal selon les catégories d’établissements alimentaires. Pour ce faire, nous nous appuyons principalement sur des données détaillées fournies par La Tablée des Chefs, Bouffe-Action de Rosemont et La Transformerie, trois organismes qui font de la récupération alimentaire depuis plusieurs années. Le principe de base des calculs effectués consiste à estimer, pour chaque catégorie d’entreprises et d’institutions, la quantité typique de denrées qui peut être récupérée par établissement, puis à calculer quelle quantité de nourriture serait récoltée si la collecte était faite dans tous les établissements de cette catégorie de l’île de Montréal. Compte tenu du degré d’incertitude inhérent à ces projections, nous présentons un scénario modeste et un scénario ambitieux pour chaque catégorie. La méthodologie utilisée s’inspire notamment d’une étude semblable réalisée pour les villes de Denver, Nashville et New York par le Natural Resources Defense Council (NRDC), un organisme sans but lucratif étasunien qui s’appuie sur la recherche pour proposer des politiques publiques environnementales79.

La DIA de la Ville de Montréal nous a fourni des tableaux répertoriant tous les établissements alimentaires de l’île de Montréal en fonction de leur taille80. Selon les règles du MAPAQ, les établissements sont classés en deux catégories selon leur niveau d’activité : petit/moyen et grand/très grand. Il s’agit bel et bien de deux catégories : à l’heure actuelle, il n’existe pas de catégorisation plus fine permettant de savoir quels établissements sont petits ou moyens et lesquels sont grands ou très grands81.

La distinction entre les deux niveaux d’activité est relative à chaque catégorie d’entreprises et d’institutions. Ainsi, les garderies de niveau grand/très grand sont celles qui comptent 80 enfants et plus, tandis que les restaurants de niveau grand/très grand sont ceux qui vendent 250 repas et plus par jour. Il en découle qu’un établissement peut être de niveau grand/très grand même s’il est physiquement plus petit qu’un établissement de niveau petit/moyen d’une autre catégorie. À titre d’exemple, même si les hôpitaux sont généralement plus grands que les garderies, il y a des hôpitaux de niveau petit/moyen et de niveau grand/très grand, tout comme il y a des garderies classées petit/moyen et grand/très grand.

En tout, on compte un peu plus de 11 000 établissements de niveau petit/moyen et un peu moins de 1 700 établissements de niveau grand/très grand. Ceux-ci sont divisés en trois secteurs d’activité : détaillant-restaurateur (qui inclut l’ensemble des restaurants et des commerces de détail, mais aussi toutes les institutions qui offrent des repas à leurs bénéficiaires, comme les écoles et les résidences pour aîné·e·s), entrepôt/distribution et transformation. La première étape du calcul d’impact a été de déterminer le nombre d’établissements pour chacune des 44 catégories de détaillants-restaurateurs, 11 catégories d’entreposeurs-distributeurs et 15 catégories de transformateurs. Prenant en considération les critères de catégorisation définis par le MAPAQ82, nous avons ensuite regroupé les catégories d’établissement similaires en catégories plus larges qui permettent la comparaison avec les données fournies par les organismes de récupération alimentaire. Par exemple, les catégories « Boulangerie », « Pâtisserie-boulangerie » et « Pâtisserie-dépôt » ont été fusionnées en une seule catégorie (« Boulangerie »). Ces catégories sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. Les regroupements effectués sont expliqués plus en détail dans les sections correspondantes. Dans certains cas, les établissements alimentaires ont été recodés pour qu’ils soient associés à la catégorie qui leur correspond le mieux. Par exemple, alors que la plupart des cafés sont catégorisés dans « Casse-croûte », certains d’entre eux se retrouvent dans la catégorie « Épicerie avec préparation ». Aux fins de cette étude, ces derniers ont donc été combinés avec la catégorie « Casse-croûte ».

Le potentiel de récupération alimentaire à Montréal dont il est question dans ce chapitre tient compte des denrées déjà récupérées par différents organismes. Montréal a en effet la chance d’avoir un vigoureux système de récupération alimentaire déjà en place. En termes de quantité de nourriture récupérée, Moisson Montréal est de loin l’acteur le plus important de ce système83. Avec son programme de récupération en supermarchés (PRS) et ses partenariats avec d’autres grandes chaînes alimentaires, Moisson Montréal a récolté environ 2 500 tonnes de nourriture en 2024-202584. En ajoutant les denrées collectées auprès de 457 producteurs, transformateurs, distributeurs et autres partenaires, Moisson Montréal atteint 16 300 tonnes de nourriture récupérées85.

Parmi les autres organisations impliquées dans la récupération alimentaire, il y a notamment La Corbeille Bordeaux-Cartierville, dont le projet Défi alimenterre a permis de récupérer 513 tonnes de denrées auprès de 53 donateurs, principalement des producteurs agricoles et des grossistes86. L’organisme Bouffe-Action de Rosemont a récupéré 367 tonnes de nourriture en 2024-202587, alors que La Tablée des Chefs a récolté 295 tonnes en 202488. Mission Bon accueil et Deuxième Récolte sont aussi des acteurs importants de la récupération alimentaire. La Transformerie a également une importante capacité de récupération et de transformation alimentaire. Il existe plusieurs autres organismes qui font de la récupération alimentaire à plus petite échelle.

Il est donc difficile de recenser l’ensemble des initiatives existantes sur le territoire. Par ailleurs, certains établissements alimentaires donnent leurs surplus à leurs employé·e·s en fin de journée. Étant donné la confidentialité des données, les différentes méthodes de calcul et périodes de comptabilisation, le risque de double compte89 et le manque d’informations sur les établissements visés90, il est présentement impossible de déterminer avec certitude combien de kilos de nourriture sont récupérés à Montréal91. Cependant, dans les calculs pour chaque catégorie d’entreprises et d’institutions, nous avons soustrait les établissements pour lesquels nous avons des données confirmant que les invendus sont récupérés. Puisque nous incluons les magasins couverts par Moisson Montréal, la grande majorité des aliments déjà collectés est prise en compte.

En soustrayant ainsi les entreprises et institutions qui font déjà don de leurs invendus déjà couvertes, nous présumons qu’elles n’ont pas de quantités supplémentaires à donner. Or, il se peut qu’un établissement fasse des dons réguliers à un organisme sans pour autant donner la totalité de ses invendus. Par exemple, il se peut que l’organisme concerné ait seulement les capacités logistiques pour passer deux journées par semaine et qu’il ne puisse donc pas prendre les surplus des autres jours. Il se peut aussi qu’un commerce sous-estime la quantité d’aliments comestibles qu’il pourrait donner. Parmi les intervenant·e·s rencontré·e·s, certain·e·s ont dit que leur organisme récupérait déjà la quasi-totalité de ce qui pouvait être récupéré chez les établissements visés, tandis que d’autres jugeaient qu’il serait possible d’aller en chercher plus. D’autres ont affirmé ne pas pouvoir répondre, ne sachant pas comment les donateurs gèrent leurs stocks et à combien d’organismes ils font des dons. La situation varie donc d’un organisme à l’autre et d’un établissement à l’autre. Ajouter l’obligation de poser un diagnostic de gaspillage alimentaire à la réglementation, comme l’envisage le prototype réglementaire présenté ci-haut, permettrait d’avoir une meilleure idée du potentiel de récupération alimentaire dans les établissements qui font déjà des dons.

Dans les sections suivantes, nous présentons la démarche et les calculs pour chacune des 15 catégories d’établissements alimentaires que nous avons formées à partir des 44 catégories de détaillants-restaurateurs92. Les sections sont présentées en ordre d’importance selon la quantité de nourriture qu’on peut récupérer dans chaque catégorie d’établissements d’après le scénario le plus ambitieux, soit la somme des établissements de niveau petit/moyen et de niveau grand/très grand93. Nous présentons ensuite un tableau synthétique qui montre le potentiel total de récupération alimentaire à Montréal selon les deux scénarios. Enfin, nous analysons le nombre de repas qui seraient maintenus dans les circuits pour l’alimentation humaine et les émissions de GES qui seraient évitées si ces denrées étaient récupérées.

3.1 Potentiel par catégorie d’établissement (commerces et institutions)

3.1.1Épiceries

La catégorie « Épiceries » comprend les catégories « Boucherie-épicerie », « Charcuterie/fromage » et « Épicerie avec préparation ». Cette dernière catégorie a été triée pour déplacer les dépanneurs, les cafés et les casse-croûte vers les catégories correspondantes. Dans le cas des établissements de niveau grand/très grand, nous avons aussi inclus les boucheries et les poissonneries, dont certaines ont un volet épicerie. Les épiceries ne comprennent pas les supermarchés, qui constituent une catégorie en soi. Il s’agit donc essentiellement d’épiceries spécialisées (épiceries « santé » et épiceries associées à différentes communautés culturelles, notamment), de fruiteries et d’épiceries de quartier, y compris certaines chaînes d’alimentation qui sont de plus grande envergure sans être des supermarchés94. Le tableau 2 présente le nombre de commerces concernés, les hypothèses utilisées et le potentiel de récupération estimé.

Les kilos par collecte ont été établis à partir de plus de 1 500 collectes effectuées par Bouffe-Action et La Transformerie dans 12 épiceries. Pour les scénarios modestes, les 25 kg correspondent à la récolte moyenne de toutes les épiceries d’un organisme et des 3 plus petites épiceries de l’autre organisme. Étant donné que nous ne pouvons pas déterminer avec certitude quelles épiceries sont de niveau petit/moyen ou de niveau grand/très grand, certaines d’entre elles ayant été anonymisées, nous conservons 25 kg/collecte pour les deux scénarios modestes. Le scénario petit/moyen ambitieux correspond à la moyenne des 12 épiceries, tandis que le scénario grand/très grand ambitieux correspond à la moyenne des 4 plus grandes95.

Le nombre de collectes (2 par semaine pour un total de 100 par année) est une estimation prudente qui suppose que certains aliments (non périssables, réfrigérables ou congelables) seraient mis de côté pour les jours de collecte, mais que les invendus qui doivent être récupérés le jour même ne seraient pas toujours récoltés. Dans l’échantillon, le nombre de collectes varie d’une collecte hebdomadaire à une collecte par jour de semaine.

Dans les scénarios présentés, on suppose la participation de toutes les épiceries. Dans l’État de New York, 77 % des épiceries désignées ont déclaré avoir fait des dons96. Si le même taux de participation s’appliquait ici, la quantité totale récupérée varierait de 1 620 850 kg à 3 565 870 kg (petit/moyen) et de 100 100 kg à 288 288 kg (grand/très grand). Les deux organismes qui nous ont fourni leurs données constatent qu’environ 10 % de ce qu’ils reçoivent est composté. Par ailleurs, il est probable qu’un diagnostic de gaspillage alimentaire dévoile un potentiel de don plus élevé, comme nous le verrons plus loin en ce qui concerne une étude de cas réalisée dans un supermarché.

3.1.2Dépanneurs et magasins à rayons

Cette catégorie comprend les catégories « Épicerie97 », « Aliments naturels » et « Magasin à rayons », ainsi que les dépanneurs qui étaient placés dans la catégorie « Épicerie avec préparation ». Elle inclut notamment des magasins à un dollar ainsi que des pharmacies. Les établissements d’une importante chaîne de pharmacies ont été soustraits du décompte parce que cette chaîne a une entente de don des invendus avec Deuxième Récolte.

Étant donné que nous n’avons pas pu obtenir de données de collecte pour cette catégorie, soit parce que les données sont confidentielles ou parce que les organismes qui nous ont transmis leurs données ne recueillent pas de denrées dans ce type de commerces, nous nous appuyons sur les taux de dons annuels par magasin utilisés par le NRDC dans son étude sur le potentiel de récupération alimentaire à Denver, Nashville et New York. Le NRDC tire ses données de 488 dépanneurs ayant des partenariats avec l’organisme Food Donation Connection98.

Alors que le NRDC applique à l’ensemble des magasins le taux de don du 75e percentile dans son scénario modeste et du 90e percentile dans son scénario ambitieux, nous avons opté pour plus de prudence en prenant le taux de don médian (50e percentile) pour les magasins de niveau petit/moyen et le 75e percentile pour les magasins de niveau grand/très grand. Dans ce dernier cas, le 75e percentile reflète le fait que ces magasins ont un plus gros volume de marchandises et la capacité de consacrer davantage de ressources humaines et matérielles à la récupération alimentaire.

Le tableau 3 montre les résultats pour les dépanneurs et les magasins à rayons. Comme le scénario modeste du NRDC, notre scénario modeste pour les magasins de niveau petit/moyen suppose que 15 % d’entre eux participent, ce qui reflète le fait qu’il est plus difficile de rejoindre les petits établissements et que ceux-ci ont moins de temps et d’énergie à consacrer à la récupération alimentaire, ou encore qu’il est moins « rentable » pour un organisme d’aller y récupérer des denrées. Dans le scénario ambitieux pour le niveau petit/moyen, nous incluons 45 % des commerces, soit le taux de participation le plus faible pour les différentes catégories de générateurs visés par la loi de l’État de New York99. Suivant les mêmes calculs avec un taux de participation de 100 %, la quantité récoltée pourrait être estimée à 3 047 883 kg. Pour les commerces de niveau grand/très grand, nous supposons un taux de participation de 45 % dans le scénario modeste et de 100 % dans le scénario ambitieux.

Selon nos calculs, les dépanneurs et les magasins à rayons constituent au total la deuxième source d’invendus alimentaires sur le plan du volume. Deux enquêtes menées par Les Coops de l’information ont montré l’ampleur du gaspillage alimentaire qui peut survenir dans certains commerces de ce type, notamment en raison des changements saisonniers et des produits qui ont atteint leur date de péremption, mais qui sont encore bons100.

3.1.3Boulangeries

Pour les boulangeries, nous avons eu accès aux données de Bouffe-Action et de La Tablée des Chefs pour près de 12 000 collectes dans plus d’une vingtaine d’établissements. La Tablée des Chefs vise généralement des collectes quotidiennes dans les boulangeries qu’elle met en lien avec des organismes d’aide alimentaire. Nous avons donc repris ce nombre de collectes comme hypothèse dans notre scénario ambitieux pour les plus grandes boulangeries. Pour les autres scénarios, nous calculons une collecte hebdomadaire ou aux trois jours (en présumant quelques collectes en moins pour tenir compte des vacances et imprévus). La quantité de 25 kg/collecte correspond à la moyenne de l’ensemble des boulangeries ayant un partenariat avec La Tablée pour les trois années pour lesquelles nous avons des données. Dans les scénarios petit/moyen modeste et petit/moyen ambitieux, nous avons respectivement utilisé le 25e percentile et le 10e percentile (arrondis) de kg/collecte pour les boulangeries.

Alors qu’un règlement favorisant les dons pourrait mener à une réduction progressive des dons à mesure que les entreprises concernées prennent conscience du gaspillage alimentaire, les données sur trois ans des boulangeries ne montrent pas de tendance évidente en ce sens. On peut supposer que c’est parce que les quantités vendues sont difficiles à prévoir et que les boulangeries ont intérêt à présenter des étals bien garnis aux consommateurs et consommatrices.

Les boulangeries sont parmi les catégories de commerces pour lesquelles la récupération alimentaire est la plus facile. La plupart des produits n’ont pas à respecter la chaîne du froid. Ils sont consommés largement donc ils peuvent être redistribués aisément et ils sont peu périssables ou faciles à revaloriser101. Depuis quelques mois, La Tablée des Chefs a lancé un projet pilote de mise en liaison de coopératives d’habitation avec des boulangeries locales. Des résident·e·s s’organisent pour récupérer les invendus de leur boulangerie de quartier et les donner aux membres de leur coopérative. Étendu à tous les immeubles de logements sociaux et communautaires (soit plus de 480 coopératives d’habitation, plus de 900 bâtiments d’habitation à loyer modique et plus de 250 OSBL d’habitation102), un tel projet permettrait de récupérer des quantités importantes de nourriture sur l’ensemble du territoire montréalais tout en offrant des aliments de qualité à des populations souvent à faible revenu.

3.1.4Restaurants à service complet

Cette catégorie comprend les catégories « Restaurant » et « Brasserie » (c’est-à-dire les bars qui ont un menu complet de nourriture). Il s’agit des restaurants qui servent des repas aux tables103. Pour calculer le potentiel de récupération alimentaire dans ces établissements, nous utilisons les taux de dons annuels établis par le NRDC à partir des dons enregistrés par Food Donation Connection pour plus de 6 000 restaurants104. Le NRDC estime que moins de 5 % des restaurants aux États-Unis donnent leurs surplus alimentaires (1,7 % des restaurants étasuniens donnent leurs invendus à Food Donation Connection, la plus grande organisation de récupération alimentaire pour ce secteur)105. Les taux de participation utilisés dans le tableau 5 sont les mêmes que pour les dépanneurs et magasins à rayons ci-haut. Nous procédons aussi de la même manière en ce qui concerne les taux de don selon le percentile.

Étant donné que les restaurants comptent beaucoup de localisations qui ont chacune une faible quantité de surplus alimentaires, la récupération dans ce secteur pourrait être optimisée en se concentrant sur les plus gros établissements, ceux qui sont proches les uns des autres, ou encore ceux qui offrent des invendus que les associations d’aide alimentaire ont généralement plus de difficulté à se procurer, comme la viande106. Étant donné que les restaurants disposent de cuisines et d’une main-d’œuvre dotée de compétences culinaires, ils sont bien placés pour mettre en œuvre des stratégies de réduction du gaspillage alimentaire107. Une réglementation qui les oblige à diagnostiquer le gaspillage, à trier et à donner leurs excédents peut être un incitatif à agir par la prévention à la source.

Étant donné que dans les tableaux de la DIA les cuisines d’hôtels sont catégorisées principalement comme « Restaurant » ou comme « Cafétéria » sans être nécessairement associées à leur hôtel respectif, nous n’avons pas pu calculer le potentiel de récupération alimentaire spécifique à l’hébergement touristique. On sait toutefois que ce potentiel est important étant donné que les établissements de ce secteur préparent aussi des repas pour des banquets, des réceptions, des congrès et autres événements. La Tablée des Chefs organise d’ailleurs la récupération de denrées dans plusieurs hôtels.

3.1.5Résidences pour personnes âgées

Pour le calcul du potentiel de récupération alimentaire dans les résidences pour personnes âgées, nous nous appuyons sur les données colligées par les services alimentaires du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en partenariat avec La Tablée des Chefs. Les données obtenues concernent près de 1 300 collectes dans 15 résidences en 2024-2025. En utilisant le répertoire des installations de santé et services sociaux de Montréal108, nous avons recensé le nombre de lits d’hébergement dans les résidences concernées, puis nous avons calculé le nombre de kilos par lit à partir du nombre total de kilos récupérés durant l’année. Nous avons ensuite appliqué ce ratio au nombre moyen de résident·e·s des résidences privées pour aîné·e·s d’après le registre du ministère de la Santé et des Services sociaux109.

L’analyse des données sur trois ans nous a permis de constater une baisse des quantités de nourriture récoltées entre 2022 et 2024. Nous avons communiqué avec les responsables de l’alimentation de deux résidences qui nous ont indiqué que, dans leurs centres respectifs, ces baisses étaient attribuables à la démarche de réduction du gaspillage entamée depuis la mise en place de la récupération des surplus. En réduisant leurs excédents, les centres en question ont pu espacer le nombre de collectes de nourriture. Pour les résidences, les surplus alimentaires représentent un coût qui peut difficilement être transféré aux consommateurs et consommatrices, particulièrement dans les institutions publiques où les repas sont gratuits. Il y a donc un incitatif à la réduction du gaspillage. Dans le tableau 6, pour refléter cette tendance à la diminution des surplus, le nombre de kilos par résident·e du scénario modeste correspond au taux de 2024 (après les efforts de réduction), tandis que le nombre de kilos par résident·e pour le scénario ambitieux correspond au taux de 2022.

3.1.6Écoles primaires et secondaires

Pour déterminer le potentiel de récupération alimentaire dans les écoles primaires et secondaires, nous avons combiné les catégories « Cafétéria institution d’enseignement » et « École/mesures alimentaires », puis nous avons trié la liste obtenue pour en retirer les doublons et les collèges et universités. Nous avons ensuite estimé le nombre moyen d’élèves par école selon le niveau petit/moyen ou grand/très grand en ayant recours à un tableau des écoles de Montréal préparé par l’IRIS dans le cadre de la recherche sur l’estimation des coûts d’un programme d’alimentation scolaire universel110. Nous utilisons le taux de don annuel proposé par le NRDC, soit entre 1 et 4 livres par année par élève, un taux que le NRDC qualifie de « conservateur111. »

Les écoles primaires et secondaires peuvent être un maillon essentiel d’une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Réparties sur l’ensemble du territoire, les écoles disposent souvent de cuisines qui pourraient potentiellement être utilisées pour transformer des surplus alimentaires récupérés dans d’autres commerces et institutions. Les aliments récupérés ailleurs pourraient aussi être intégrés aux repas préparés pour les élèves. De plus, la lutte contre le gaspillage alimentaire pourrait faire partie d’un projet pédagogique d’éducation alimentaire et environnementale qui ferait participer les élèves à toutes les étapes, de la récupération de la nourriture à la planification et à la préparation des repas112.

3.1.7Supermarchés

Les données pour les supermarchés proviennent des mêmes sources que pour les épiceries. Elles reflètent près de 2 000 collectes dans 12 supermarchés. Dans le tableau 8, le nombre de kilos par collecte pour le scénario modeste correspond à la moyenne des 8 supermarchés de l’un des deux organismes, tandis que le scénario ambitieux correspond à la moyenne des 12 supermarchés. Les calculs effectués ont été comparés avec la moyenne par magasin du NRDC et de Moisson Montréal pour s’assurer qu’ils soient réalistes.

Comme nous l’avons exposé au début du chapitre, les commerces qui donnent déjà leurs invendus ont été soustraits du calcul. C’est ce qui explique que le potentiel de récupération soit nul dans les supermarchés de niveau grand/très grand : Moisson Montréal récolte déjà les denrées de 134 grands magasins d’alimentation, alors qu’il y a 116 supermarchés de niveau grand/très grand. De même, 30 des 63 supermarchés ont été soustraits du calcul (18 de Moisson Montréal ainsi que les 12 des 2 autres organismes).

Toutefois, à partir d’une analyse de terrain des résidus alimentaires d’un supermarché qui donne déjà à des organismes et qui a une gestion des matières organiques meilleure que la moyenne, le chercheur indépendant Éric Ménard a montré que la part d’aliments récupérables pouvait être beaucoup plus grande que ce qui était effectivement donné. En une semaine, Ménard a mesuré 1 089 kg donnés, 1 172 kg de retailles potentiellement récupérables, 399 kg de produits récupérables tels quels et 310 kg de produits potentiellement récupérables113. En utilisant les mêmes proportions pour tous les supermarchés de niveau grand/très grand et en s’en tenant uniquement aux produits récupérables tels quels, on pourrait récupérer 278 980 kg supplémentaires dans le scénario modeste et 407 740 kg supplémentaires dans le scénario ambitieux. Ce constat permet de souligner l’importance de faire un diagnostic de gaspillage alimentaire et d’accompagner les supermarchés pour maximiser la quantité de denrées récupérée.

3.1.8Collèges et universités

Pour les collèges et universités, nous partons du taux de don annuel du NRDC pour les écoles en l’ajustant à la hausse pour tenir compte de la consommation alimentaire plus grande d’une population composée de jeunes adultes114. Nous prenons aussi en considération le fait que, par rapport aux élèves du primaire et du secondaire qui mangent à la cafétéria, les étudiant·e·s des collèges et universités ont plus de chances de manger à la maison ou de manger à l’extérieur, notamment parce que leur horaire est plus flexible. Le nombre réel d’étudiant·e·s pour chaque collège et université a été recensé à partir de données du ministère de l’Enseignement supérieur ou des collèges eux-mêmes115.

Dans certains collèges et universités, il existe déjà des projets étudiants de récupération alimentaire, dont la Récup’ de bouffe du comité environnemental de l’Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM116. Aux États-Unis, l’organisation Food Recovery Network mobilise des milliers d’étudiant·e·s pour faire de la récupération alimentaire et des actions de lutte contre l’insécurité alimentaire sur les campus et dans la communauté117. La mise en place d’une réglementation contre le gaspillage alimentaire peut être une occasion de stimuler et de soutenir des réseaux semblables, en partenariat avec les organismes communautaires locaux.

3.1.9Cafétérias

La catégorie « Cafétéria » comprend des cafétérias d’employé·e·s de différentes entreprises et institutions. Les calculs effectués sont basés sur les données de La Tablée des Chefs pour plus de 1 000 collectes en 3 ans dans une quinzaine de cafétérias. L’analyse des données sur trois ans ne montre pas de tendance à la diminution des surplus alimentaires.

3.1.10Garderies

Pour évaluer le potentiel de récupération alimentaire dans les garderies, nous utilisons le taux de don annuel du NRDC pour les écoles en l’ajustant en fonction des besoins alimentaires d’enfants d’âge préscolaire118. Le nombre d’enfants par garderie a été établi à partir de la liste complète des garderies à Montréal119.

Bien que leur potentiel de récupération soit relativement faible, les garderies peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elles peuvent notamment recevoir des produits récupérés dans d’autres établissements, d’autant plus que bon nombre d’entre elles possèdent des cuisines qui peuvent servir à transformer ces aliments.

3.1.11Restaurants à service rapide

Dans le cadre de cette étude, les restaurants à service rapide incluent les catégories suivantes de la DIA : « Restaurant mets pour emporter », « Restaurant service rapide », « Bar laitier », « Bar laitier saisonnier », « Camion-cuisine », « Cantine mobile », « Distributrice automatique » et « Local de préparation ». Les hypothèses utilisées sont les mêmes que pour les restaurants à service complet, mais le taux de don annuel est moindre.

3.1.12Traiteurs

Pour les traiteurs, nous utilisons un taux de don basé sur les données du NRDC. Celui-ci note qu’il y a très peu de sources et de données qui permettent d’évaluer le gaspillage alimentaire pour cette catégorie d’établissement.

3.1.13Cafés et casse-croûte

Cette catégorie comprend les catégories « Casse-croûte » (qui inclut surtout des cafés, mais aussi certains petits comptoirs alimentaires), « Confiserie/chocolaterie » et tous les cafés et casse-croûte qui étaient dans la catégorie « Épicerie avec préparation ». Le taux de don annuel a été calculé à partir de celui du NRDC, qui s’appuie sur les données de Food Donation Connection pour 5 306 cafés120. Les établissements d’une chaîne connue de cafés ont été soustraits du calcul parce que celle-ci a une entente de don des invendus avec Deuxième Récolte.

3.1.14Hôpitaux

Pour les hôpitaux, nous recourons aux données de La Tablée des Chefs pour plus de 3 400 collectes effectuées sur 3 ans dans une vingtaine d’hôpitaux. En parcourant les rapports statistiques annuels des installations de santé et de services sociaux121, nous avons déterminé le nombre de repas servis dans chaque hôpital pour calculer un ratio de kilos récupérés annuellement par repas servi. Nous avons ensuite appliqué ce ratio aux hôpitaux qui n’ont pas déjà un partenariat avec La Tablée122.

Bien que chaque hôpital ait un potentiel de récupération alimentaire important, la plupart d’entre eux récupèrent déjà leurs surplus alimentaires avec La Tablée, d’où un potentiel global additionnel relativement faible. Comme pour les résidences pour personnes âgées, nous supposons que la baisse du nombre de kilos récupérés par repas servi constatée entre 2022 et 2024 est attribuable aux efforts de réduction du gaspillage alimentaire123. Dans le tableau 15, le taux de récupération modeste correspond au taux de récupération plus bas qui suit la réduction du gaspillage, tandis que le taux ambitieux précède cette démarche.

Dans la catégorisation effectuée par la DIA, certains établissements de niveau petit/moyen ont un nombre de repas servis supérieur à des établissements de niveau grand/très grand. Dans tous les cas, puisque tous les hôpitaux sont des établissements d’assez grande taille, il serait justifié que la réglementation s’applique à tous sans distinction de niveau d’activité. Comme ils ne peuvent pas transférer les coûts du gaspillage aux patient·e·s et que ces coûts représentent des sommes qui pourraient être consacrées à d’autres missions, les hôpitaux sont bien placés pour mettre en œuvre une diminution du gaspillage alimentaire.

3.1.15Marchés publics

Pour les kiosques et étals des marchés publics, nous avons obtenu les données de La Récolte engagée, une initiative du Centre de ressources et d’action communautaire Petite-Patrie. Concrètement, La Récolte engagée a installé une chambre froide au marché Jean-Talon pour permettre aux marchands d’y déposer les fruits et légumes invendus de la journée124. Nous avons calculé la médiane des dons par marchand125, le 25e percentile et le 75e percentile depuis 2017 et les avons appliqués aux kiosques et étals des autres marchés publics de Montréal.

Les dons à La Récolte engagée sont volontaires et anonymes. Les responsables du projet ne savent donc pas combien de marchands participent réellement, mais la majorité d’entre eux disent connaître le projet et déposer leurs surplus dans la chambre froide. Les quelques marchands qui ne participent pas évoquent notamment le manque de personnel pour trier les denrées ou bien l’absence de surplus comestibles. Il est possible qu’une obligation de trier et de réaliser un diagnostic de gaspillage mène à une augmentation de la quantité de denrées récupérées auprès de ces marchands.

3.2 Potentiel de récupération alimentaire (autres catégories)

3.2.1Entreposage-distribution et transformation

En raison d’enjeux de confidentialité, il n’a pas été possible d’obtenir des données détaillées de récupération alimentaire auprès d’entreprises de l’entreposage, de la distribution et de la transformation. Par ailleurs, l’étude du NRDC n’a pas calculé le potentiel de récupération alimentaire de ces secteurs. Moisson Montréal indique toutefois dans son rapport annuel avoir récupéré 13 836 454 kg auprès de 457 producteurs, transformateurs, distributeurs et autres partenaires126.

En l’absence de données précises sur les dons effectués par ces compagnies (et compte tenu de la grande diversité des entreprises en question), nous nous sommes plutôt tournés vers des données sur la génération de résidus alimentaires par secteur pour déterminer la part attribuable aux deux secteurs concernés. La fabrication et le commerce de gros produisent ensemble 66,4 % des résidus alimentaires contre 26,4 % pour l’ensemble des commerces et institutions décrits ci-dessus127. Autrement dit, ces deux secteurs (« Entrepôt-distribution » et « Transformation ») produisent environ 2,5 fois plus de résidus alimentaires que les commerces et institutions catégorisés dans « Détaillant-restaurateur ». En appliquant ce ratio au potentiel de récupération alimentaire total calculé pour les 15 catégories de détaillant-restaurateur et en soustrayant les kilos de nourriture déjà récupérés par Moisson Montréal, nous obtenons un potentiel de récupération combiné pour « Entrepôt/distribution » et « Transformation » qui va de 2 252 569 kg (scénario modeste) à 16 245 905 kg (scénario ambitieux). Considérant le plus haut niveau d’incertitude entourant ces calculs, nous donnons ces résultats à titre indicatif sans les inclure dans le potentiel de récupération alimentaire total.

3.2.2Autres établissements

Par manque de données pertinentes ou parce que ces catégories sont trop hétérogènes, nous n’avons pas calculé le potentiel de récupération alimentaire pour les catégories « Autres », « Centre d’accueil », « Entrepôt », « Véhicule de livraison », « Vendeur itinérant » et « Événements spéciaux ». La taille et la nature de ces derniers peuvent varier considérablement, d’où la difficulté de calculer leur potentiel de récupération, mais ils constituent néanmoins une source importante de gaspillage à prendre en compte. Par exemple, La Tablée des Chefs a récupéré plus de 40 000 kg dans une dizaine d’événements en 2024.

La catégorie « Bar salon, taverne » n’a pas été incluse parce que ces établissements servent très peu de nourriture128. À l’exception des boucheries et des poissonneries de niveau grand/très grand, qui ont été ajoutées aux épiceries, le potentiel de récupération alimentaire n’a pas été calculé pour les catégories « Boucherie » et « Poissonnerie » parce que nous ne disposons pas de données sur ces établissements. La récupération alimentaire peut y être plus complexe à gérer (importance de la chaîne du froid), mais ces établissements peuvent fournir un apport considérable en protéines.

Les établissements de la catégorie « Cuisine domestique129 » n’ont pas été intégrés aux calculs parce qu’ils sont trop petits pour être une source substantielle de denrées récupérées. Nous n’avons pas non plus analysé les 409 établissements montréalais qui sont inspectés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments au lieu d’être sous la responsabilité de la DIA. Comme ce sont des entreprises exportatrices qui vendent souvent des volumes importants, il est probable qu’elles recèlent un potentiel de récupération alimentaire substantiel.

Enfin, les organismes d’aide alimentaire n’ont pas été inclus parce qu’ils sont eux-mêmes des acteurs de premier plan de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cependant, lorsque ce n’est pas déjà le cas, il peut être intéressant de tisser des liens entre eux pour qu’ils puissent se soutenir dans la gestion des surplus alimentaires.