Liaisons dangereuses: quand le privé imposait sa loi dans le secteur de l’électricité

11 juin 2024

Lecture

6min

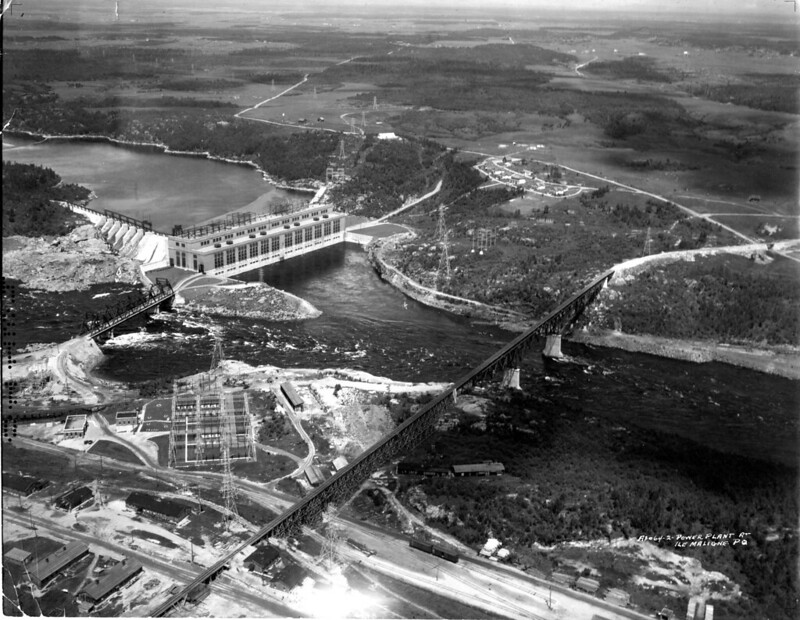

Généralement associée à la Révolution tranquille, l’histoire de la nationalisation de l’électricité québécoise est en réalité beaucoup plus vieille. Elle débute en fait au début du 20e siècle, alors que l’électrification commence tout juste à se diffuser par le biais de monopoles privés.

L’essor des monopoles

Au Québec, les premières entreprises qui se lancent dans l’aventure hydroélectrique sont nombreuses et, le plus souvent, petites. La distribution à longue distance est alors coûteuse, ce qui limite l’expansion des réseaux au-delà des échelles locales. Si cette limite encourage d’abord la création de plus petites entreprises de distribution électrique, une nouvelle dynamique entre rapidement en jeu. En effet, les plus grandes entreprises vont se tailler une place importante sur le marché étant donné qu’elles peuvent aisément éponger les coûts faramineux de l’expansion des réseaux électriques et qu’elles peuvent s’engager dans une production compétitive. En effet, dans un jeune secteur où les technologies évoluent rapidement, garder ses installations à jour s’avère particulièrement onéreux. Il y a d’ailleurs de grands incitatifs à investir dans l’expansion. La consolidation des réseaux, qui consiste à relier les centrales entre elles, permet de réaliser d’importantes économies d’échelle qui seraient d’un moindre intérêt pour une production plus locale.

Le début du 20e siècle marque ainsi une période de consolidation des compagnies de production et de distribution électrique, alors que les plus grands acteurs entament l’acquisition des petites centrales. Le résultat de cette tendance est la création de quatre monopoles régionaux : la Montreal Light Heat & Power (MLH&P), qui dessert la région métropolitaine de Montréal, la Shawinigan Water & Power Company Limited, qui connecte les deux rives du Saint-Laurent de Trois-Rivières à Rivière-du-Loup, la Southern Canada Power Company Limited, qui opère dans les Cantons de l’Est et la Gatineau Power Company, qui dessert Ottawa et la région de Gatineau. En plus de relier leurs propres régions, les monopoles régionaux concluent des ententes pour se connecter les uns aux autres, bénéficiant ainsi d’une plus grande stabilité et d’une puissance totale accrue. Des réseaux indépendants, notamment dans le Saguenay et en Gaspésie, sont également présents.

L’implantation des monopoles régionaux est graduelle, mais ses effets se font rapidement sentir. En effet, les monopoles entreprennent de vendre leur production à des prix extrêmement élevés. Les hauts tarifs représentent un important facteur d’inégalité pour les ménages, l’électricité étant devenue, avec sa diffusion, un service essentiel. Mais c’est dans le secteur industriel que l’effet des tarifs élevés se fait le plus sentir. Le début du 20e siècle a vu l’arrivée de nombreuses machines fonctionnant à l’électricité, ce qui en fait désormais, bien plus qu’une simple source d’éclairage ou de chauffage, la clef du développement industriel. Or, au prix auquel elle est vendue, elle est plutôt un frein à l’industrie. Il faut d’ailleurs préciser qu’au même moment, une grande partie de la production d’électricité québécoise est exportée pour beaucoup moins cher aux États-Unis.

Libérer l’hydro

Au moment où le Québec voit l’emprise du privé se resserrer, l’Ontario fait l’expérience inverse de la nationalisation. Dès 1907, l’Ontario fonde la Hydro Electric Power Commission of Ontario (HEPCO). Alors que les coûts initiaux sont élevés, se reflétant sur les tarifs, le développement du secteur entraîne éventuellement des baisses substantielles. Dans les années 1930, les tarifs ontariens, significativement plus bas que les tarifs des monopoles québécois, font office de puissant contre-argument aux monopoles privés.

Cette réflexion contribue également à la remise en question croissante du libéralisme économique. L’intérêt croissant pour l’interventionnisme étatique entre directement en contradiction avec la structure des monopoles privés. Le marasme économique provoqué par la tarification abusive atteint d’ailleurs un point culminant avec la crise des années 1930.

Ces deux phénomènes vont infléchir l’opinion publique envers les monopoles régionaux, entraînant le gouvernement à monter, en 1934, la commission Lapointe qui doit se pencher sur de possibles manières de réguler la distribution électrique. L’enquête révèle entre autres que les profits exagérés que les monopoles génèrent avec leurs tarifs permettent ainsi d’enrichir leurs actionnaires, confirmant essentiellement le racket opérant depuis plus de 30 ans. Les recommandations du rapport Lapointe suggèrent la mise sur pied d’une commission de l’électricité qui aurait pour mandat de réguler les activités des monopoles. Des options de nationalisation sont considérées, mais elles ne sont finalement pas retenues.

D’autres commissions recommandent dans les années qui suivent de réguler les activités des monopoles, sans grand succès. Les tensions entre les entreprises et le gouvernement augmentent tellement qu’on songe de plus en plus sérieusement à la nationalisation. La MLH&P sera la première à tomber à l’apogée de la Deuxième Guerre mondiale. Ses installations sont rachetées par le gouvernement Godbout, qui fonde simultanément Hydro-Québec, la société d’État qui sera chargée de gérer la production d’électricité dans la région de Montréal. Nous sommes en 1944.

Chassez le privé et il reviendra au galop

À l’aube de la Révolution tranquille, l’éveil du mouvement nationaliste québécois, fier d’une première nationalisation réussie, fera de la nationalisation une pierre d’assise de son projet d’émancipation politique et économique. En 1963, la seconde vague de nationalisation officialise la fin de la production privée d’électricité au Québec (à l’exception de l’autoproduction des barrages d’Alcan, et de certains barrages municipaux). L’hydroélectricité sera désormais l’affaire d’un monopole d’État.

Trente ans plus tard, la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain entraîne de nouveaux bouleversements. Le monopole d’Hydro-Québec prend fin et on voit le retour (gêné) du privé par le biais de parcs éoliens. Les premiers projets éoliens sont loin d’avoir offert une grande compétition au parc hydraulique de la société d’État. Ils ont longtemps représenté une fraction infime de sa production, mais cette tendance tend à changer. En 2022, la puissance éolienne installée au Québec représentait désormais 11 % de la puissance hydroélectrique. Qui plus est, le gouvernement Legault prévoit l’introduction de 10 000 MW de puissance éolienne additionnelle. S’il a pris du temps, le privé semble bel et bien de retour.

Si l’époque des monopoles régionaux est maintenant derrière nous, la récente ouverture de la CAQ à l’égard de la production privée d’électricité ravive des souvenirs inquiétants. L’histoire des monopoles régionaux nous enseigne qu’en transformant un service public en marchandise, les entreprises privées n’auront jamais les intérêts de la population à cœur. Devant le nouvel essor de l’électricité privée et à l’aube de la réforme du ministre Fitzgibbon, il convient de redoubler de vigilance.

Photo: Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Flickr)

1 comment

Les commentaires sont désactivés

Merci de contribuer à la diffusion du savoir.