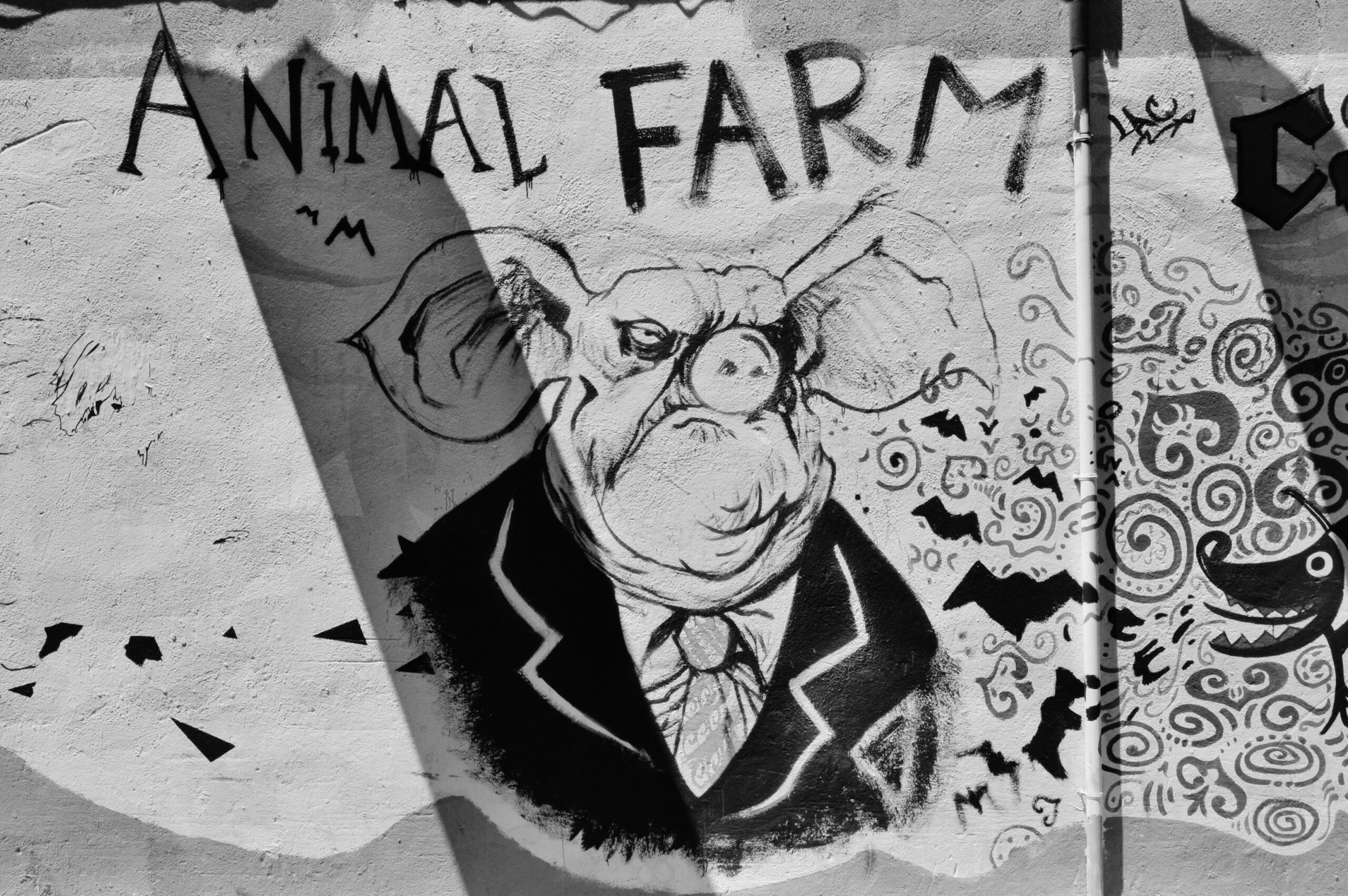

Oikía. Regards croisés sur l’écologie et l’économie | L’Économiste qui murmurait à l’oreille des animaux

10 septembre 2025

Lecture

17min

Oikía se propose d’explorer la frontière souvent ténue entre économie et écologie; une des nombreuses dimensions de la division culture-nature qui a façonné le développement de la pensée occidentale depuis l’Antiquité. Dans cette chronique, à travers le regard d’économistes, nous nous intéressons à l’animalité, une des lignes de tension où cette division s’exprime de manière particulièrement féconde, et ce jusqu’à nos jours.

Le corps politique, pris individuellement, peut être considéré comme un corps organisé, vivant et semblable à celui de l’homme. Le pouvoir souverain représente la tête ; les lois et les coûtumes sont le cerveau, principe des nerfs et siège de l’entendement, de la volonté, et des sens […] les finances publiques sont le sang qu’une sage économie, en faisant les fonctions du cœur, renvoye distribuer par tout le corps la nourriture et la vie […] on ne sauroit blesser en aucune partie, qu’aussitôt l’impression douloureuse ne s’en porte au cerveau, si l’animal est dans un état de santé.

– Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’Économie politique, 1755

L’Antiquité grecque regorge de représentations se rapportant à l’animalité sous toutes ses formes : l’« animal politique » d’Aristote, le bipède sans plume de Platon auquel répond le coq déplumé de Diogène, ou bien Varron – le magistrat romain et grand propriétaire terrien – classifiant les moyens de production agricoles en instruments parlants (les esclaves), instruments qui émettent des sons articulés (les bœufs) et instruments muets (charrues et autres outils).

Depuis ce temps, les économistes ne sont pas en reste. C’est à la visite de ce bestiaire économique que nous vous invitons aujourd’hui.

Économistes et autres apprentis apiculteurs

En 1714, Bernard Mandeville publiait sa Fable des abeilles, sous-titrée « Vices privés, bénéfices publics ». Sur un ton satirique, il y imagine une ruche prospère malgré (ou plutôt grâce !) aux vices et à la corruption qui règnent à tous les étages :

« Le luxe fastueux occupait des millions de pauvres. La vanité, cette passion si détestée, donnait de l’occupation à un plus grand nombre encore. L’envie même et l’amour-propre, ministres de l’industrie, faisaient fleurir les arts et le commerce. »

Mandeville poursuit :

« Mais hélas ! quelle n’est pas la vanité de la félicité des pauvres mortels ? À peine ces abeilles avaient-elles goûté les prémices du bonheur, qu’elles éprouvèrent qu’il est même au-dessus du pouvoir des Dieux de rendre parfait le séjour terrestre. »

La fable se poursuit avec les abeilles qui exigent un changement des règles de la ruche afin d’y faire régner la probité et autres vertus (« tous les fripons criaient avec impudence : Bon Dieux ! accordez-nous seulement la probité »). Mais ce faisant, nous dit Mandeville, elles se condamnent à sombrer dans la pauvreté.

Le thème de la modification des lois et de l’inconstance du cadre juridique n’est pas innocent ici. La fable débute en annonçant que l’essaim d’abeilles est riche par ses armes, son nombre, sa science et son industrie, mais d’abord par ses lois ! Mandeville continue :

« Elles n’étaient, ni les malheureuses esclaves d’une dure tyrannie, ni exposées aux cruels désordres de la féroce démocratie. Elles étaient conduites par des rois qui ne pouvaient errer, parce que leur pouvoir était sagement borné par les lois. »

On observe ici une méfiance toute libérale envers la démocratie au bénéfice de l’État de droit. Méfiance qui sera également présente chez les partisans d’un libéralisme renouvelé (« néolibéralisme ») dès les années 1930. Mais c’est la défense par Mandeville d’un égoïsme au service de l’utilité sociale qui fera scandale à l’époque. Aujourd’hui, son texte est considéré comme présageant une vision amorale de l’économie, débarrassée de tous principes éthiques, visant exclusivement à développer la prospérité matérielle des sociétés humaines. Ainsi, avant même la naissance d’Adam Smith, notre représentation du monde animal joue un rôle déterminant dans le façonnement d’une science économique à venir.

Smith et Marx entrent dans la fable

Adam Smith ne dérogera pas à la règle en faisant appel à d’autres animaux afin de souligner le « penchant naturel » de l’humain pour l’échange économique :

« Il est commun à tous les hommes, et on ne l’aperçoit dans aucune autre espèce d’animaux, pour lesquels ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres. Deux lévriers qui courent le même lièvre ont quelquefois l’air d’agir de concert. […] Ce n’est toutefois l’effet d’aucune convention entre ces animaux, mais seulement celui du concours accidentel de leurs passions vers un même objet. On n’a jamais vu de chien faire de propos délibéré l’échange d’un os avec un autre chien. »

Ainsi, dès le deuxième chapitre de la Richesse des nations (ouvrage publié en 1776), Adam Smith s’appuie sur cette comparaison pour souligner la spécificité de l’économique, qu’il va dès lors consacrer à l’étude des sociétés humaines. Cette citation est équivoque, alors qu’Adam Smith semble reconnaître à la fois le caractère animal de l’espèce humaine (« aucune autre espèce d’animaux ») tout en clamant son caractère unique. Dans une filiation directe avec Mandeville, Adam Smith poursuit en soulignant le rôle fondamental que joue l’intérêt personnel dans l’activité économique à travers ce passage devenu célèbre :

« Dans une société civilisée, [l’individu] a besoin à tout moment de l’assistance et du concours d’une multitude d’hommes, tandis que toute sa vie suffirait à peine pour lui gagner l’amitié de quelques personnes. […] Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. »

Pour Karl Marx, la distinction entre l’humain et les animaux résulte d’un processus de socialisation du travail. Ce n’est que lorsqu’un groupe humain dégage du surtravail – lorsque la plus-value produite par l’un devient « une source de vie » pour un autre – que l’individu dépasse « son premier état animal ». Selon Marx, ce processus « n’a jamais lieu sans l’aide de la force qui soumet l’un à l’autre ». Marx ajoute une autre distinction, à l’échelle de l’individu :

« Notre point de départ, c’est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. »

Alors que Smith distingue l’homme de l’animal par sa capacité à échanger de manière contractuelle, Marx défend la même distinction, mais en insistant sur son rapport particulier au travail (conformément à l’importance qu’il accorde aux processus de production). Ici encore, les animaux sont au service de visées intellectuelles très humaines.

Chez ces deux auteurs, les animaux se caractérisent par un rapport particulier aux instincts. Pourtant, les animaux ne sont pas toujours cette altérité à distinguer radicalement de l’humain. Ils peuvent s’avérer également utiles pour expliquer des comportements économiques ou, plutôt, mettre des mots sur des réalités inaccessibles à la pure rationalité économique.

En 1936 – quelques années après le Krach de 1929 et en pleine Grande dépression – c’est au tour de John Maynard Keynes de faire appel aux « esprits animaux » dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie afin d’expliquer les réactions instinctives qu’il observe chez les investisseurs. Celles-ci sont moins le fruit d’un calcul rationnel, mais plutôt le résultat d’un enthousiasme ou d’un pessimisme à l’égard du contexte économique. Dans le monde anglo-saxon, on réfère au taureau et à l’ours pour exprimer la volatilité des marchés financiers, et ce depuis au moins le 19e siècle. Alors que la notion de « bull market » est utilisée pour qualifier un marché dont les prix sont en hausse, le « bear market » est un marché dont le cours est en train de chuter.

À la fin du 19e siècle, c’est encore une référence à notre dimension animale que Carl Menger mobilise dans ses Principes d’économie politique lorsqu’il affirme que nos « besoins résultent de nos instincts et impulsions ». Cela correspond notamment à une tendance très forte en économie – plus que dans d’autres sciences sociales – à considérer les préférences individuelles comme a priori. On ne discute pas des goûts et des couleurs ! Malgré tout, cela n’a pas empêché plusieurs théoriciens de l’économie d’adopter jusqu’à aujourd’hui des postures très normatives sur les choix des individus.

Des animaux dociles à consommer et… étudier !

Malgré les nombreuses traces animales tout au long de l’histoire de la pensée économique, on peut observer chez les économistes (et dans la population en général d’ailleurs) une approche hégémonique à leur égard : celle d’animaux-marchandises, conçus comme biens appropriables à des fins de consommation ou de production, et auxquels on peut donc attribuer une valeur économique. Cette valeur économique peut tirer son origine d’activités très diverses : animaux d’élevage, animaux de compagnie, animaux sauvages exposés en captivité, activités de chasse, etc.

Toutefois, notre rapport au monde animal est constamment médié par des facteurs culturels et socioéconomiques. Là où dans les « pays à revenu élevé », les animaux d’élevage sont principalement conçus en tant qu’actifs financiers et sources de productions alimentaires, ils tendent à jouer de nombreux autres rôles dans les « pays à faible revenu ». Travail des champs, fertilisation des sols, autoproduction, moyens de locomotion, véhicules d’épargne, marqueurs importants de statut social, etc. Ainsi, c’est l’ensemble de ces réalités qu’il faut prendre en compte lorsque vient le temps, par exemple, d’offrir des compensations suite aux conséquences entraînées par un désastre naturel sur le mode de vie d’une communauté.

Zoos : Une arche de Noé sans PayPass

Dans les différents usages économiques que l’on fait des animaux, il y a évidemment les zoos. Un élément largement méconnu de cette industrie est qu’elle repose en grande partie sur des échanges en nature : le troc ou les dons d’animaux. On s’échange des animaux entre zoos sans avoir recours à la monnaie. Il s’agit d’une pratique bien établie aujourd’hui pour éviter les conséquences potentielles d’une marchandisation excessive des animaux sauvages. À partir du 19e siècle, la capture d’animaux sauvages à des fins d’exposition a en effet encouragé plusieurs pratiques brutales, racistes et coloniales. Aujourd’hui encore, ce système d’échanges entre zoos permet d’éviter de participer (volontairement ou involontairement) à des chaînes d’approvisionnement ayant recours au braconnage et autres types de trafic animalier.

Les institutions du secteur (zoos et aquariums) ont donc aujourd’hui accès à des plateformes virtuelles leur permettant d’annoncer les espèces qu’elles sont prêtes à céder ou acquérir. De plus, les normes de comptabilité ont également dû s’adapter; les animaux n’étant considérés ni comme des actifs ou des passifs, car sans valeur monétaire. Donc, de manière assez paradoxale, la comptabilité d’un zoo « ne tient pas compte » des animaux qu’il accueille.

Comme on a pu le voir jusqu’à maintenant, la métaphore animale sert depuis longtemps à illustrer des principes économiques et la réalité animale peut faire l’objet d’étude par la discipline. Il nous reste une dernière dimension à explorer : lorsque la réalité animale agit comme une influence déterminante dans le développement de théories économiques.

Loin et proche à la fois : passer par l’animalité pour redéfinir notre humanité

En 1954, dans son célèbre article « The Economic Theory of a Common-Property Resource : The Fishery », l’économiste canadien Howard Scott Gordon propose un modèle économique assez simple où les coûts et revenus de l’activité de pêche sont mis en relation avec l’effort fourni par les pêcheurs. Plus l’effort déployé est imposant, et plus l’effet à la baisse sur la population de poissons l’est également. Cette réduction de la quantité de poissons disponible induit une augmentation graduelle du degré d’effort nécessaire à la capture de tout poisson additionnel. Cet article sera déterminant en termes de politiques publiques, supportant la mise en place de droits de propriété (quotas échangeables) afin de réguler l’accès aux ressources aquatiques. En ce sens, H. S. Gordon répondait avant l’heure à l’enjeu de la « tragédie des communs » qui sera soulevé par Garrett Hardin en 1968 (voir notre article sur Elinor Ostrom).

Chez Marx, on retrouve également une réflexion à propos des communs, mais celle-ci a pour but la critique d’une appropriation de la « propriété communale » par des intérêts privés de la fin du 16e jusqu’au 18e siècle, notamment en Angleterre. C’est le clôturage des terres par de riches éleveurs de moutons en vue du commerce de la laine qui forcera de larges pans de la population rurale à se diriger vers la ville. Ce phénomène est considéré par Marx comme une « accumulation primitive du capital » par la classe bourgeoise, qui créera également les conditions de formation d’une main-d’œuvre ouvrière nécessaire au développement d’un capitalisme manufacturier et industriel que l’auteur du Capital s’emploiera à étudier.

Autrement dit, ce changement dans l’occupation du territoire – ce remplacement forcé des humains par les moutons – participa à l’apparition de l’ouvrier urbanisé et salarié : le prolétaire. Le paysan d’autrefois est condamné à vendre sa force de travail pour assurer ses conditions d’existence, ainsi que celles de ses proches. Pour Marx, ce travail aliénant conduit à une déshumanisation de l’ouvrier; condamné à répéter des tâches simplistes et étrangères à son accomplissement personnel. Comme l’écrit Christiane Bailey :

« L’aliénation du travailleur consiste dans le fait que le produit de son activité n’est pas le but de son activité. Le travail est alors moins une partie de sa vie qu’un sacrifice de sa vie et l’ouvrier ne se sent libre “que dans ses fonctions animales : manger, boire, procréer” ».

Christiane Bailey poursuit en présentant les travaux de Barbara Noske, anthropologue et philosophe. Celle-ci s’appuie sur le concept marxiste d’aliénation, mais étend son application au-delà des humains. Selon Noske, les animaux d’élevage sont également aliénés du produit de leur travail, de leurs activités reproductives, de leur relation à la nature, ainsi que de leur essence (chasse, mouvements, contacts et socialisation avec leurs semblables, etc.).

L’animal dans la pensée économique contemporaine

La science économique n’est pas complètement imperméable aux préoccupations de l’opinion publique pour le bien-être animal et les nouvelles perspectives antispécistes. Des courants économiques travaillent ce domaine d’étude, bien qu’ils soient encore très largement minoritaires au sein de la discipline. L’économiste Romain Espinosa, coordonnateur de l’Observatoire de Recherche sur la Condition Animale, plaide pour le rejet d’une approche strictement anthropocentrée afin de laisser une plus grande place aux considérations animales. Il distingue alors entre deux alternatives possibles : l’anthropocentrisme élargi (favoriser le bien-être animal permet de bonifier le bien-être des humains altruistes) et le zoocentrisme (le bien-être animal a une valeur en soi, indépendamment de l’utilité que cela peut nous rapporter).

Romain Espinosa rappelle d’ailleurs que l’utilitarisme de Jeremy Bentham, John Stuart Mill ou Henry Sidgwick – en tant que courant philosophique ayant largement influencé la naissance de l’économie moderne au 19e siècle – intégrait déjà la condition animale dans ses considérations. D’autres économistes aujourd’hui vont plus loin. Considérant que la souffrance animale est un coût caché de la viande industrialisée, ils tentent d’évaluer la valeur (en dollars) que la population accorde au bien-être animal en mesurant la part du pouvoir d’achat que les consommateurs sont prêts à concéder (« willingness to pay ») pour permettre de meilleures conditions aux animaux d’élevage.

Un autre courant, l’économie animale (« animal economics »), se propose d’étudier le comportement animal à travers les méthodes que les économistes utilisent habituellement sur les humains. L’animal est alors considéré en tant qu’agent économique ou « consommateur » prenant des décisions rationnelles afin de maximiser son utilité. Son comportement est contraint par des ressources en temps et en énergie qui représentent son budget. En répertoriant les variations de la « demande » qu’exprime son comportement – à travers des expérimentations et jeux de laboratoire – on essaye de déterminer ses préférences « économiques » parmi les activités qui lui sont accessibles.

C’est également une approche partagée par certains biologistes, Ronald Noë ayant développé le concept de marchés biologiques (« biological markets ») dès 1994. Ainsi, des primates offriraient des services de toilettage à leurs congénères en échange d’activités sexuelles ; certains oiseaux d’une même espèce sont prêts à partager l’occupation d’un territoire en échange d’une aide dans l’élevage de leur progéniture ; des pucerons fourniraient du miellat aux fourmis rouges des bois en échange de leur protection. Les exemples sont nombreux. Ainsi, une collaboration dans l’échange de biens et services s’installe entre différents animaux. Celle-ci serait basée à la fois sur des principes de confiance mutuelle et de concurrence dans l’accès aux ressources, comme tout marché dans une société humaine. Présentés ici simplement, ces comportements font l’objet de modélisations mathématiques dans la recherche scientifique.

Dépasser l’économisme pour rejoindre la condition animale

Comme on peut le constater, même lorsqu’elle s’intéresse aux animaux, l’économie reste très centrée sur l’humain. Que ce soit en calculant la valeur d’une espèce à travers l’importance que lui accordent les humains ou alors en prêtant aux animaux une rationalité très humaine. Cela s’explique en partie par le fait que l’économie dominante reste très individualiste dans sa méthodologie. On part bien souvent de l’individu (humain !) et de ses décisions pour expliquer la globalité de l’organisation sociale. Cette manière d’appréhender la question économique réduit les possibilités de décentrage au-delà de notre espèce.

Aujourd’hui, les alternatives les plus radicales à cet égard sont à chercher à l’extérieur de la discipline économique. Baptiste Morizot, philosophe et pisteur d’animaux en milieux sauvages, défend la possibilité et la nécessité de transformer notre sensibilité à l’égard du vivant. Pour désamorcer notre rapport destructeur à son égard, il faut selon lui impérativement considérer les espèces non humaines comme des acteurs à part entière d’un territoire que nous devons partager, au sein duquel il faut cohabiter.

Ainsi, les animaux ne sont plus des choses à exploiter, mais des êtres avec lesquels il faut établir des rapports proprement politiques. Cela peut sembler étrange de prime abord, mais c’est ce que Morizot qualifie de diplomatie interespèce. Alors que les enjeux écologiques se manifestent bien souvent par des conflits portant sur l’usage du territoire, le « diplomate » a pour rôle de veiller aux interdépendances (écosystémiques) entre les parties prenantes au conflit. En somme, il doit faire en sorte que les intérêts particuliers ne prennent le pas sur les conditions d’existence même de l’écosystème concerné.

Par exemple, dans le cadre d’un conflit lié à la réintroduction d’une espèce menacée dans son milieu d’origine, le « diplomate » est l’individu (humain !) qui par une compréhension fine du comportement et des besoins de l’animal en question se doit d’assurer la présence de ce dernier à la table des négociations tout en tenant compte des interdépendances le liant aux autres humains et non-humains de son milieu. Ici, le « diplomate » n’est pas chargé de représenter des acteurs du milieu, mais les relations qui les unissent. Il peut être un spécialiste du milieu (biologiste, écologue, etc.) ou tirer son expertise d’une pratique ou d’une activité qui lui procure une connaissance intime du territoire concerné.

Morizot amène une proposition très stimulante dans sa reconsidération radicale de notre rapport à l’animal. Mais on peut soulever de nombreuses questions sur ce rôle très particulier de diplomate, dont les méthodes et limites données à son action demeurent assez floues, à commencer par le grand potentiel de récupération politique qu’il présente pour n’importe quel acteur assis à la table de négociations. Chaque partie prenante situe nécessairement ses intérêts particuliers dans une vision globale qui lui est propre. Il semble pour le moment difficile d’imaginer une médiation entre humains et non-humains capable de dénouer les enjeux de cohabitation les plus importants sans tomber dans une quelconque forme de discours technocratique.

On peut murmurer à l’oreille des animaux, mais communiquer est un autre défi.

Pour poursuivre la réflexion

Christiane Bailey, « Le capitalisme, les animaux et la nature chez Marx », Ithaque, 2016, p. 60-86.

Carlos Pimenta, « L’Homme et l’Animal : Dans et pour l’économie politique », Rencontres Transdisciplinaires de Saint-Léger-sous-Beuvray, 2006, p. 1-23.

Photo: Joanbanjo (Wikimedia Commons)

Interesting article! I would like to let you know that I am working on a book ‘Markets in Nature’. I am currently going through all chapters for a last check, and I am looking for people interested in commenting on some chapters before sending it to the publisher. More information on my personal site: ronald-noe.com