Taxe carbone fédérale : l’Institut Fraser se trompe

8 avril 2021

Suite à la publication du plan climatique du gouvernement fédéral en décembre dernier, une étude de l’Institut Fraser s’est penchée sur les effets possibles de l’application d’une taxe sur le carbone de 170$ par tonne de gaz à effet de serre (GES). Selon les auteurs de l’étude, la diminution des émissions que générerait l’application de cette taxe serait trop faible pour justifier les conséquences néfastes qu’elle aurait sur l’économie canadienne. Or, l’étude comporte certaines failles importantes qu’il importe de souligner.

En se basant sur une modélisation macroéconomique, l’étude prédit que la taxe proposée par le plan fédéral entraînera une baisse de 2,1% du PIB national et une perte nette de 200 000 emplois. Le plan permettrait une réduction de 26% des émissions des GES, une baisse insuffisante pour l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Le document conclut qu’il existe une soi-disant convergence entre les différentes études sur le sujet, à savoir que les « réductions significatives des gaz à effet de serre imposeraient des coûts importants à l’économie canadienne » (p. i). Or, cette conclusion repose sur une méthodologie à bien des égards erronée.

Premièrement, l’étude refuse de considérer dans son analyse les « coûts de l’inaction » face à la crise climatique. Il est par conséquent difficile de comparer ces projections avec celles d’autres scénarios plus complets. Mais surtout, elle se base sur une prémisse insoutenable, à savoir que l’inaction face à la crise climatique aurait un effet négligeable. Pourtant, Environnement et Changement climatique Canada estime par exemple que les émissions de GES du Canada coûteraient à la société près de 33 milliards de dollars par année, soit l’équivalent d’environ le tiers du budget du Québec. L’Institut canadien pour des choix climatiques signale pour sa part que ces coûts sont largement sous-estimés par le gouvernement et pourraient représenter bien plus de 5% du PIB national. Et ce chiffre augmente d’année en année. En somme, omettre les coûts de l’inaction est une erreur fondamentale sur laquelle repose l’étude de l’Institut Fraser.

Deuxièmement, l’étude stipule que les émissions de GES du Canada ne représentent qu’environ 1,5% des émissions mondiales, une contribution minime. « Par conséquent, les actions du Canada à elles seules n’affecteront pas sensiblement la trajectoire des concentrations de GES » (p.7). L’étude renchérit en expliquant qu’aucun autre pays ne sera en mesure d’avoir un impact significatif sur les émissions mondiales. Les auteurs insinuent ainsi que toute mesure pour faire face à la crise climatique est inutile. Ce faisant, notons qu’ils omettent de mentionner que le pays a un taux d’émissions par habitant plus de 2,5 fois plus élevé que la moyenne mondiale. C’est pourtant une donnée révélatrice pour comprendre la responsabilité du Canada dans la crise climatique.

Toutefois, il est vrai que la taxe carbone de 170$ ne pourra empêcher les effets immédiats des changements climatiques. Une taxe de cette ampleur aurait été efficace si elle avait été instaurée il y a plusieurs années. Rappelons que le concept de tarification des GES date des années 1970, et que son efficacité pour réduire les émissions de GES est démontrée par de nombreuses études. Une taxe de 100$ à 300$ serait toutefois nécessaire pour engendrer une réduction importante des émissions.

Troisièmement, l’argument qu’une taxe carbone nuirait à l’économie canadienne repose sur peu de preuves, alors que plusieurs exemples du succès d’une telle approche peuvent être cités. En 2016, l’Alberta instaurait par exemple un programme de tarification du carbone qui a généré des recettes de 1,2 milliard de dollars en 2017. Quant à l’Ontario, elle s’est jointe en janvier 2018 au marché régional du carbone (« Western Climate Initiative »), qui met en relation le système québécois de plafonnement et d’échanges de droits d’émission (SPEDE) avec celui de la Californie. En seulement 18 mois, ce système a permis à la province d’amasser 2,9 milliards. Dans les deux cas, la majorité de ces fonds a été réinvestie dans de nombreux projets d’économie verte (électrification du transport en commun, construction de pistes cyclables, amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments, etc.), dont certains ont généré un retour de 3$ pour chaque dollar investi. Malgré ces succès, les deux provinces ont abandonné ces initiatives après l’élection de gouvernements conservateurs.

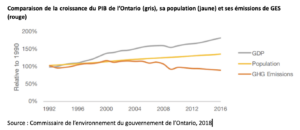

En observant le cas ontarien, l’ancienne commissaire à l’environnement de la province, Dianne Saxe, a en outre montré que la relation entre croissance économique et hausse des GES n’était pas aussi forte qu’on le pense (tel que présenté dans le graphique ci-dessous). En d’autres termes, chercher à réduire les émissions de GES ne met pas nécessairement notre économie en danger. L’aversion à l’idée d’une taxe carbone semble en somme davantage découler de réticences idéologiques que de faits réels.

Les mesures telles que la tarification du carbone ne peuvent bien entendu à elles seules permettre aux États d’atteindre leurs objectifs de réduction de GES. Il est donc fondamental de discuter davantage des meilleures politiques à adopter pour répondre à la crise climatique. Malheureusement, les auteurs de l’étude de l’Institut Fraser font surtout la démonstration de leur mauvaise foi. D’autre part, la relation étroite entre cette organisation et plusieurs compagnies pétrolières soulève des doutes quant à sa prétendue indépendance. Il est bien connu que l’Institut a reçu dans le passé des sommes substantielles provenant des Industries Koch et ExxonMobil, deux multinationales d’énergie fossile réputées pour leur opposition farouche à toute politique climatique aux États-Unis. On retrouve aussi parmi les lauréats annuels de l’Institut de nombreux dirigeants de compagnies pétrolières, telles que Enbridge, Teck, Encana, TransCanada, le Groupe Mancal et Arc Resources.

En négligeant plusieurs dimensions fondamentales de la crise climatique, l’Institut Fraser se donne les moyens de défendre un statu quo particulièrement dangereux pour l’environnement et donc, notre avenir commun.