Quel avenir pour le financement des universitûˋs?

16 octobre 2025

En 2024, le gouvernement quûˋbûˋcois a procûˋdûˋ û une rûˋvision de la formule de financement des universitûˋs, un mûˋcanisme particuliû´rement complexe qui vise officiellement un ûˋquilibre entre lãorientation de lãûˋducation supûˋrieure et le respect de lãautonomie des ûˋtablissements. Afin de mieux comprendre ce modû´le et son ûˋvolution, cette note de recherche effectue un survol historique des diffûˋrentes politiques de financement des universitûˋs et de leurs effets, en soulignant notamment la proportion grandissante des droits de scolaritûˋ dûˋfrayûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec. û la lumiû´re de nos analyses, nous formulons quelques pistes de rûˋflexion quant û lãavenir du financement des universitûˋs.

Table des matiû´res

1.Historique des politiques de financement universitaire

Au Quûˋbec, le financement des universitûˋs est encadrûˋ par des politiques ûˋtablies par le gouvernement. La premiû´re de ces politiques a ûˋtûˋ adoptûˋe en 2000. Elle a ensuite fait lãobjet de deux rûˋformes, en 2018 et 2024. Lãencadrûˋ 1 brosse un portrait historique dãûˋvûˋnements importants en lien avec lãûˋvolution de ce financement. Dans cette section, nous verrons les faits saillants des trois politiques successives de financement des universitûˋs.

ENCADRû 1

QUELQUES DATES

- 2000 : Mise en place de la premiû´re politique de financement des universitûˋs par FranûÏois Legault, alors ministre pûˋquiste de lãûducation.

- 2007 : Sous le gouvernement libûˋral de Jean Charest, augmentation des frais de scolaritûˋ de 50 $ par session sur une pûˋriode de 5 ans, pour une hausse qui atteindra 500 $ en 2012.

- 2008 : Dûˋrûˋglementation partielle des droits de scolaritûˋ des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux de 1er cycle dans les programmes suivants : administration, droit, informatique, gûˋnie, mathûˋmatiques et sciences pures.

- 2012 : Annonce par le gouvernement Charest dãune nouvelle augmentation des droits de scolaritûˋ de 1 625 $ par annûˋe. û la suite dãune vaste mobilisation ûˋtudiante et dãune ûˋlection gûˋnûˋrale, la hausse est annulûˋe par le gouvernement pûˋquiste de Pauline Marois.

- 2013 : Sous le gouvernement Marois, indexation annuelle des droits de scolaritûˋ et des frais institutionnels obligatoires (FIO) en fonction de lãûˋvolution du revenu disponible par habitantôñe (entre 1,5 et 3 %).

- 2018 : Adoption dãune nouvelle politique de financement universitaire ûˋlaborûˋe par Hûˋlû´ne David, alors ministre libûˋrale de lãEnseignement supûˋrieur. La rûˋforme de 2018 couvre la pûˋriode 2019-2020 û 2023-2024. Les droits de scolaritûˋ pour les ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux sont dûˋrûˋglementûˋs pour la plupart des programmes de 1er et 2e cycles.

- 2023 : Adoption de la Loi limitant lãindexation de plusieurs tarifs gouvernementaux, qui limite û 3 % la hausse annuelle des droits de scolaritûˋ et des FIO.

- 2024 : Adoption dãune nouvelle politique de financement pilotûˋe par Pascale Dûˋry, ministre caquiste de lãEnseignement supûˋrieur de 2022 û 2025. La rûˋforme couvre la pûˋriode 2024-2029. Les droits de scolaritûˋ sont de nouveau partiellement encadrûˋs.

1.1 2000 : Premiû´re politique de financement des universitûˋs

La toute premiû´re politique de financement des universitûˋs est mise en place en 2000 par FranûÏois Legault, alors ministre de lãûducation du gouvernement pûˋquiste de Lucien Bouchard. La formule de financement adoptûˋe est complexe, mais son principe est relativement simple : assurer aux universitûˋs quûˋbûˋcoises un financement qui soit adûˋquat pour leur fonctionnement et respectueux de leur autonomie. Vingt-cinq ans et deux rûˋformes plus tard, ce principe demeure officiellement inchangûˋ1.

Malgrûˋ leur engagement û respecter lãautonomie des universitûˋs, les gouvernements ont nûˋanmoins tentûˋ de favoriser lãadaptation des ûˋtablissements aux ô¨ besoins du marchûˋ ô£ ainsi que lãadoption de pratiques de ô¨ bonne gouvernance ô£ û travers leurs politiques successives. Celle de 2000 nãinsiste guû´re sur les objectifs dãaccessibilitûˋ, mais affirme que les droits de scolaritûˋ ne subiraient aucun changement. û lãûˋpoque, ceux-ci ne constituent pas la pierre angulaire de la nouvelle formule2.

Sur un plan plus technique, la politique de 2000 pose les jalons du mûˋcanisme qui existe toujours aujourdãhui et qui repose sur deux piliers principaux : une subvention publique au fonctionnement assortie dãun financement spûˋcifique conditionnel, combinûˋs û la perception de droits de scolaritûˋ3.

La subvention de fonctionnement

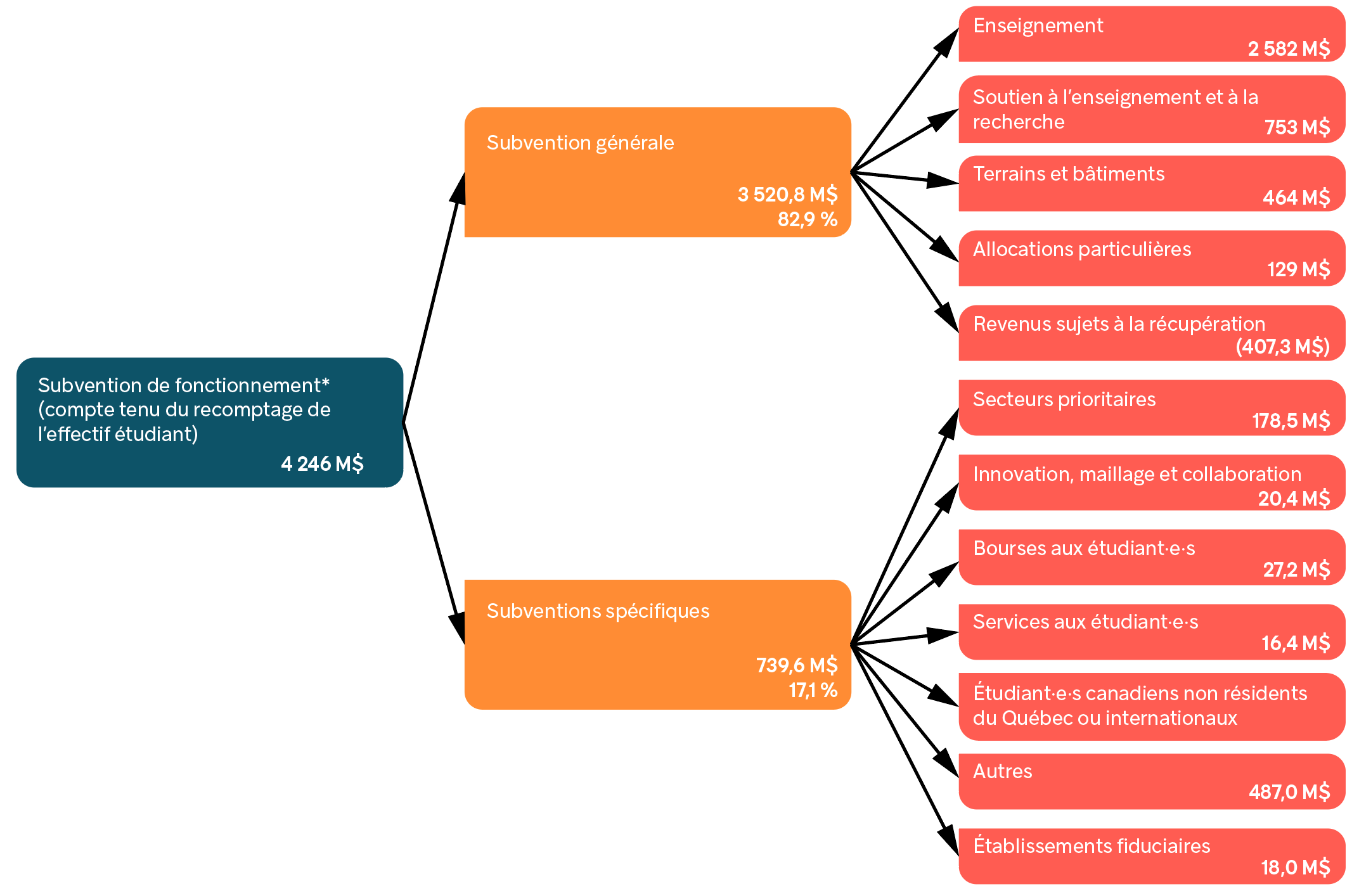

La politique de financement des universitûˋs couvre dãabord les besoins des universitûˋs estimûˋs û partir du nombre dãûˋtudiantôñeôñs inscritôñeôñs dans chacun des ûˋtablissements. Cãest ce que le gouvernement nomme la ô¨ subvention de fonctionnement ô£. En 2024-2025, cette part concernait un peu plus des deux tiers des sommes versûˋes par le gouvernement4. Autrement dit, la majeure partie du financement varie en fonction des effectifs ûˋtudiants ainsi que de leur programme et de leur cycle dãûˋtudes. Le schûˋma 1 montre comment elle est subdivisûˋe et lãencadrûˋ 2 dûˋtaille son fonctionnement.

Schûˋma 1

Composition de la subvention de fonctionnement versûˋe aux universitûˋs par le gouvernement du Quûˋbec, 2024-2025

ENCADRû 2

Politique de financement des universitûˋs : financement de base

(mise û jour par la rûˋforme de 2024)Le financement de base des universitûˋs est attribuûˋ par le biais dãune ô¨ subvention de fonctionnement ô£. La majeure partie de ce financement est allouûˋ par lãentremise de la ô¨ subvention gûˋnûˋrale ô£. Celle-ci se divise en trois subventions dites ô¨ normûˋes ô£ visant (1) lãenseignement, (2) le soutien û lãenseignement et û la recherche, et (3) les terrains et bûÂtiments. û ces trois volets de financement sãajoutent certaines allocations pour des (4) missions spûˋcifiques (comme le soutien aux ûˋtablissements en rûˋgion ou le soutien aux ûˋtablissements de petite taille) ainsi que des (5) ô¨ revenus sujets û rûˋcupûˋration par le gouvernement ô£. Dans ce dernier cas de figure, il sãagit de montants qui doivent ûˆtre retournûˋs au gouvernement pour le financement de lãaide financiû´re aux ûˋtudes, ainsi quãun montant forfaitaire payûˋ par les ûˋtudiantôñeôñs non quûˋbûˋcoisôñes.

Les subventions normûˋes ont leur propre logique de fonctionnement :

- Lãenveloppe Enseignement se divise en :

- un montant fixe dûˋterminûˋ par la taille de lãeffectif ûˋtudiant et indexûˋ annuellement ;

- un montant variable dûˋterminûˋ en fonction de lãeffectif ûˋtudiant ûˋquivalent û temps plein (EEETP), pondûˋrûˋ par la discipline et le cycle dãûˋtudes.

- Lãenveloppe Soutien û lãenseignement et û la recherche se divise en :

- un montant fixe de 8,5 M$ par ûˋtablissement ;

- un montant fixe proportionnel en fonction des besoins des universitûˋs, incluant dãanciennes subventions spûˋcifiques qui ont ûˋtûˋ intûˋgrûˋes û cette enveloppe ;

- un montant variable en fonction de lãEEETP (non pondûˋrûˋ par la discipline et le cycle dãûˋtudes).

- Lãenveloppe Terrains et bûÂtiments varie en fonction des espaces reconnus et subventionnûˋs pour leur entretien et leur renouvellement, tant pour les activitûˋs dãenseignement que de recherche.

Le tableau suivant montre la pondûˋration des effectifs ûˋtudiants en fonction de leur famille disciplinaire et de leur grade dãûˋtude. Ces pondûˋrations sont censûˋes reflûˋter les coû£ts associûˋs aux ûˋtudes dans chaque discipline. û ce propos, on tient pour acquis que les ûˋtudes universitaires sont plus coû£teuses aux cycles supûˋrieurs. û lãorigine, on trouvait 24 catûˋgories, mais ce nombre a ûˋtûˋ rûˋduit û 13 en 2018-2019.

https://datawrapper.dwcdn.net/qLN9Y/2/

Le graphique 1 montre une augmentation de la subvention de fonctionnement au fil du temps. Prû´s des deux tiers de ce financement sont mûˋcaniquement liûˋs û lãûˋvolution des effectifs ûˋtudiants. En dãautres mots, une hausse de financement nãindique pas forcûˋment un rûˋinvestissement, mais peut ûˆtre le simple reflet dãune augmentation du nombre de personnes inscrites dans les universitûˋs quûˋbûˋcoises.

Nûˋanmoins, en considûˋrant ces deux variables au graphique 2, on observe un dûˋcrochage entre lãûˋvolution de la subvention de fonctionnement et les effectifs û partir de 2018-2019 (et briû´vement en 2008-2009).

La subvention gûˋnûˋrale liûˋe au nombre dãûˋtudiantôñeôñs nãest que lãune des formes de financement public que reûÏoivent les universitûˋs. Sãy ajoute un financement spûˋcifique pour certaines mesures, par exemple lãaide aux ûˋtudiantôñeôñs handicapûˋôñeôñs, le dûˋveloppement de pûÇles dãinnovation en recherche, etc. Ce financement reprûˋsente environ 17 % de la subvention de fonctionnement. Par ailleurs, certaines de ces subventions spûˋcifiques sont conditionnelles et visent des objectifs prûˋcis, comme le recrutement et la diplomation dans des disciplines particuliû´res (notamment lãenseignement, les sciences infirmiû´res, la mûˋdecine ou le gûˋnie).

Le financement conditionnel

La politique de 2000 a aussi introduit le principe dãun financement ô¨ conditionnel ô£. Dãabord centrûˋes sur des ô¨ contrats de performance ô£5, les subventions conditionnelles dûˋpendent aujourdãhui de lãatteinte de lãûˋquilibre budgûˋtaire et dãobjectifs liûˋs û la rûˋmunûˋration des membres du personnel de direction supûˋrieure. En 2024-2025, cette subvention reprûˋsentait 319,7 M$, soit 7 % de lãensemble des sommes versûˋes par le gouvernement6.

Les droits de scolaritûˋ

Pour financer le fonctionnement des universitûˋs, en plus de la subvention de fonctionnement, les universitûˋs tirent des revenus des ûˋtudiantôñeôñs : les droits de scolaritûˋ et les frais institutionnels obligatoires (FIO).

Le graphique 3 illustre comment le fonctionnement des universitûˋs dûˋpend de plus en plus des revenus tirûˋs des ûˋtudiantôñeôñs par lãentremise de lãimposition de droits de scolaritûˋ. Entre 2007 et 2022, ces derniers ont augmentûˋ de 51 % alors que le financement public de base nãa crû£ que de 13,2 %.

Si la premiû´re politique de financement universitaire se contentait de dûˋcrire le rûÇle de lãûtat dans le financement des universitûˋs et dãûˋtablir les grands principes qui devaient le guider, les donnûˋes montrent que la part du financement que reprûˋsentent les frais payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs a augmentûˋ depuis lãadoption de cette politique. En 2011-2012, 68,8 % du financement provenaient du gouvernement quûˋbûˋcois, et 23,4 % des revenus ûˋtudiants ; en 2023-2024, ces proportions passent respectivement û 63,3 % et 28,7 %. Ainsi, la politique de 2000, sous couvert dãoffrir un financement modulûˋ selon les besoins des universitûˋs, tend plutûÇt û les soumettre plus avant û une logique de concurrence et de performance, en les incitant û attirer davantage dãûˋtudiantôñeôñs et en les obligeant û se plier û certains objectifs de gestion.

1.2 2018 : Deuxiû´me politique de financement des universitûˋs (rûˋforme David)

La pûˋriode 2019-2020 û 2023-2024 a ûˋtûˋ marquûˋe par une refonte importante de la politique de financement des universitûˋs, fruit dãune rûˋforme introduite par la ministre libûˋrale Hûˋlû´ne David en 2018 qui repose sur la dûˋrûˋglementation des frais de scolaritûˋ payûˋs par les ûˋtudiantes et les ûˋtudiants internationaux.

Historiquement, ces frais ont toujours ûˋtûˋ plus ûˋlevûˋs que ceux payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs quûˋbûˋcoisôñes, ou encore par les ûˋtudiantôñeôñs canadienôñneôñs ne rûˋsidant pas au Quûˋbec (CNRQ). Jusquãû la dûˋrûˋglementation de 2018, les frais payûˋs par les ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux ã ce que lãon nomme ô¨ montant forfaitaire ô£ ã ûˋtaient versûˋs au ministû´re responsable de lãenseignement supûˋrieur, qui se chargeait ensuite de les redistribuer aux universitûˋs par lãentremise de la subvention de fonctionnement7.

Les ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux ûˋtaient par ailleurs inclusôñes dans le calcul des effectifs ûˋtudiants qui sert û dûˋterminer le montant du financement de base des ûˋtablissements.

La dûˋrûˋglementation a changûˋ ce fonctionnement en permettant dûˋsormais aux universitûˋs de fixer les droits de scolaritûˋ pour les ûˋtudiantôñeôñs provenant de lãûˋtranger et dãen conserver le produit. En contrepartie, ces ûˋtudiantôñeôñs ne sont plus comptabilisûˋôñeôñs dans la dûˋtermination du financement de base accordûˋ û chaque ûˋtablissement.

Cette politique a ûˋtûˋ mise en place dans un contexte de forte hausse de la population ûˋtudiante internationale. En permettant aux universitûˋs qui rûˋussissaient û attirer le plus grand nombre dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux dãengranger des revenus supplûˋmentaires, elle servait dãincitatif û ce type de recrutement.

Le graphique 4 illustre cette ûˋvolution du nombre de ces ûˋtudiantôñeôñs par rapport aux ûˋtudiantôñeôñs quûˋbûˋcoisôñes ou canadienôñneôñs. û la suite de lãadoption de la politique 2018, alors que la population ûˋtudiante quûˋbûˋcoise a dûˋcru de 5,2 %, celle des CNRQ a augmentûˋ de 9,1 %, et celle des ûˋtudiantôñeôñs provenant de lãûˋtranger a explosûˋ, avec une hausse de 31,0 %.

Selon le document prûˋsentant la politique de financement des universitûˋs de 2018, lãobjectif, maintes fois rûˋpûˋtûˋ, ûˋtait de rendre les universitûˋs plus compûˋtitives sur le marchûˋ mondial des ûˋtudiantôñeôñs et, ainsi, de recruter davantage dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux au bûˋnûˋfice des universitûˋs quûˋbûˋcoises8. Les droits de scolaritûˋ versûˋs par ces ûˋtudiantôñeôñs devaient servir dãincitatif pour les universitûˋs capables de se rendre attractives, puisquãelles conserveraient la manne financiû´re qui y est associûˋe. En revanche, la fin de la redistribution de ces revenus risquait de prûˋcariser les universitûˋs moins en mesure de recruter û lãûˋtranger.

Tel quãon lãobserve au tableau 1, les universitûˋs McGill et Concordia dominent au palmarû´s du nombre dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux en nombres absolus, ce qui sãexplique notamment par le fait quãelles sont anglophones et dotûˋes dãune excellente rûˋputation mondiale. û la suite de la dûˋrûˋglementation, il appert toutefois que les autres universitûˋs ont rûˋalisûˋ des efforts importants pour faire croûÛtre ce segment de leur population ûˋtudiante, et quãelles ont rûˋussi dans plusieurs cas û le doubler, voire û le tripler.

En comparant les revenus obtenus grûÂce û cette nouvelle approche avec le volume dãûˋtudiantôñeôñs internationaux pour chaque universitûˋ, on constate que certaines ont davantage bûˋnûˋficiûˋ de ces nouveaux revenus. Le graphique 5 prûˋsente le montant annuel moyen rapportûˋ par unôñe ûˋtudiantôñe internationalôñe dans un ûˋtablissement universitaire au Quûˋbec9.

On constate que certaines universitûˋs parviennent û engranger des revenus moyens par ûˋtudiantôñe nettement supûˋrieurs aux autres. Par exemple, û lãUniversitûˋ McGill, le revenu moyen sãûˋlû´ve û plus de 25 000 $ et û lãUniversitûˋ Concordia, plus de 18 000 $. Plusieurs universitûˋs profitent de revenus par ûˋtudiantôñe internationalôñe moins ûˋlevûˋs, mais qui a fortement progressûˋ entre 2019 et 2024. Cãest le cas par exemple de lãUQO oû¿ il atteint 15 554 $ (+96,6 %), de lãUQTR oû¿ il sãûˋlû´ve û 14 265 $ (+107,3 %) et de lãUniversitûˋ de Montrûˋal oû¿ ce revenu moyen est de 13 027 $ (+92,2 %). Dans le cas de lãUQAC (-66,6 %), de lãUQAR (-42,2 %), de la TûLUQ (-39 %) ou de lãUQAT (-33,9 %), le revenu moyen tirûˋ des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux a diminuûˋ malgrûˋ une hausse de leurs effectifs.

En somme, la dûˋrûˋglementation des droits de scolaritûˋ pour les ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux prûˋvue par la politique de 2018 a incitûˋ les universitûˋs û recruter davantage û lãûˋtranger. Des ûˋtablissements dûˋjû prûˋsents sur ce marchûˋ mondial, comme lãUniversitûˋ McGill et lãUniversitûˋ Concordia, ont maintenu le cap sur ce qui ûˋtait dûˋjû leur stratûˋgie de dûˋveloppement, alors que les autres ûˋtablissements universitaires ont adhûˋrûˋ tant bien que mal û cette nouvelle forme de concurrence pour tenter dãaccroûÛtre leurs revenus.

Le gouvernement a par ailleurs cherchûˋ û rûˋcompenser les activitûˋs de recrutement dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux francophones en prûˋvoyant lãoctroi de 22,8 M$ aux ûˋtablissements qui attireraient les 2 500 premiers et premiû´res ûˋtudiantôñeôñs, soit 9 000 $ par ûˋtudiantôñe10.

Hormis la dûˋrûˋglementation des droits payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs internationaux, le gouvernement a mis en place ce quãil nomme des ô¨ mandats stratûˋgiques ô£ dans le cadre de la politique de 2018. Il sãagit cette fois dãoctroyer 80 M$ sur 4 ans aux universitûˋs qui font preuve dãune ô¨ gestion responsable des fonds publics ô£, ce qui nãest pas sans rappeler les contrats de performance quãavait voulu mettre en place FranûÏois Legault au dûˋbut des annûˋes 200011. Comme ceux-ci, les mandats stratûˋgiques ne feront pas long feu et disparaûÛtront dû´s lãannonce dãune nouvelle politique de financement en 2024.

En rûˋsumûˋ, la rûˋforme David du financement des universitûˋs en 2018 a maintenu le principe de la subvention de fonctionnement ûˋtabli par la politique de 2000, mais elle a surtout misûˋ sur le recrutement des ûˋtudiantôñeôñs û lãûˋtranger. Ce faisant, elle a accru la dûˋpendance des ûˋtablissements universitaires aux droits de scolaritûˋ. Cette dûˋpendance sãest rûˋvûˋlûˋe sous un nouveau jour avec les politiques du gouvernement subsûˋquent, dont les intentions û lãûˋgard des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux sont bien diffûˋrentes.

1.3 2024 : Troisiû´me politique de financement universitaire (rûˋforme Dûˋry)

Introduite en 2024 par la CAQ, une nouvelle politique de financement apporte des changements substantiels tant au financement de base des universitûˋs quãau rûˋgime de droits de scolaritûˋ12.

Dãabord, un premier changement a pour objectif de stabiliser en partie le financement de base des universitûˋs. En effet, le gouvernement entend dûˋsormais attribuer un financement dit ô¨ inconditionnel ô£ û chaque ûˋtablissement sans ûˋgard aux effectifs ûˋtudiants. Cãest ainsi que 29,8 % de lãenveloppe ô¨ Enseignement ô£, la plus importante du financement de base, sont dûˋsormais versûˋs aux universitûˋs sous forme de montants fixes annuellement indexûˋs. La part restante (70,2 %) est toujours attribuûˋe selon les effectifs ûˋtudiants. Dans le cas de lãenveloppe ô¨ Soutien û lãenseignement et û la recherche ô£, 45,1 % sont dûˋsormais versûˋs aux ûˋtablissements sous forme de montants fixes et indexûˋs chaque annûˋe.

En revanche, le financement de base a diminuûˋ au profit des subventions spûˋcifiques, tandis que la part de lãenveloppe ô¨ Subvention gûˋnûˋrale ô£ a elle aussi diminuûˋ, passant de 87,8 % en 2023-2024 û 82,9 % en 2024-2025. En effet, lãune des principales nouveautûˋs de la rûˋforme de lãex-ministre caquiste Pascale Dûˋry concerne les subventions spûˋcifiques. û travers elles, le gouvernement prûˋvoit de consacrer 178,5 M$ pour favoriser le recrutement et la diplomation dãûˋtudiantôñeôñs dans des disciplines menant û des professions visûˋes par lãOpûˋration main-dãéuvre13. Ce programme cherche û rûˋpondre û des pûˋnuries dans certains domaines. Le tableau 2 prûˋsente la ventilation des sommes offertes par le gouvernement en 2024-2025 en vertu de ce volet de la nouvelle politique.

Les subventions spûˋcifiques peuvent rûˋcompenser financiû´rement le recrutement (le nombre dãinscriptions) ou la diplomation (les formations complûˋtûˋes avec succû´s) dans certains domaines ciblûˋs. Lãoctroi de subventions pour le recrutement et la diplomation constitue une nouveautûˋ par rapport aux politiques prûˋcûˋdentes et vient accroûÛtre la pression sur les universitûˋs pour favoriser les formations visûˋes.

Dãautres subventions spûˋcifiques, comme le soutien aux personnes avec des handicaps, ont ûˋtûˋ considûˋrablement rûˋduites (de 14,9 û 1,2 M$ en une seule annûˋe), et celle pour la lutte û lãhomophobie et la transphobie nãapparaûÛt plus dans les comptes.

En contrepartie, la rûˋforme Dûˋry sãaccompagne dãun rehaussement du soutien financier en matiû´re de recrutement dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux. Alors quãenviron 28,1 M$ ont ûˋtûˋ allouûˋs û cette fin en 2023-2024, la somme passe û 45,9 M$ en 2024-2025, soit une augmentation de 63,3 %. Par une hausse de cette ampleur, le ministû´re de lãEnseignement supûˋrieur rûˋaffirme sa volontûˋ dãinciter les universitûˋs û dûˋployer des efforts soutenus en matiû´re de recrutement international. û noter quãune part de ces sommes est aussi allouûˋe aux ûˋtablissements anglophones pour soutenir des activitûˋs de francisation (soit 5 M$ en 2024-2025)14.

La majeure partie de ces nouveaux investissements, soit 40,9 M$, sera distribuûˋe parmi les universitûˋs francophones pour soutenir leurs populations ûˋtudiantes internationales francophones15. Si la rûˋforme de 2024 cherche û corriger les dûˋsûˋquilibres causûˋs par lãitûˋration prûˋcûˋdente de la politique en accordant un soutien accru aux ûˋtablissements francophones, elle maintient ce faisant lãimportance des revenus issus des ûˋtudiantes et ûˋtudiants et internationaux.

Paradoxalement, pourtant, la politique de 2024 limite le nombre dãûˋtudiantôñeôñs non quûˋbûˋcoisôñes û 50 % des effectifs dãun ûˋtablissement. Cette proportion doit ensuite sãûˋlever û 55 % û partir de 2026-202716. De fait la politique prûˋvoit une baisse de la population ûˋtudiante universitaire. Cette diminution devrait atteindre 4 % avant de se rûˋsorber ensuite.

La rûˋforme Dûˋry fait par ailleurs marche arriû´re en ce qui a trait û la dûˋrûˋglementation. Ainsi, chaque ûˋtudiantôñe, peu importe sa provenance, figure de nouveau dans le calcul des effectifs de chaque ûˋtablissement afin de dûˋterminer son financement de base. En outre, une part des droits de scolaritûˋ payûˋs par les ûˋtudiantes et ûˋtudiants CNRQ ou internationaux fait de nouveau lãobjet dãune redistribution entre toutes les universitûˋs (par le biais de la subvention de fonctionnement).

Toutefois, la derniû´re rûˋforme vient hausser de maniû´re considûˋrable les frais de scolaritûˋ payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs CNRQ et internationaux. Dans certains cas, elle autorise mûˆme les universitûˋs û exiger des frais supplûˋmentaires quãelles conservent en intûˋgralitûˋ (voir lãencadrûˋ 3). En somme, bien que la nouvelle politique ait reculûˋ sur la dûˋrûˋglementation, elle permet tout de mûˆme aux universitûˋs dãagir dans un cadre partiellement libûˋralisûˋ.

ENCADRû 3

LE FONCTIONNEMENT DES DROITS DE SCOLARITûLes droits de scolaritûˋ payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs varient en fonction de trois variables : 1) leur provenance, 2) leur programme dãûˋtudes, et 3) leur cycle dãûˋtudes. Le tableau rûˋsume le portrait de ces frais, par crûˋdit, pour lãannûˋe 2025-2026.

Les droits de base sont conservûˋs dans leur totalitûˋ par les universitûˋs, tandis que le montant dit ô¨ forfaitaire ô£, imposûˋ aux ûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec, est remis au ministû´re de lãEnseignement supûˋrieur, qui se charge ensuite de redistribuer ces sommes û lãensemble des universitûˋs. Cette part des droits payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs finance une partie de la subvention de fonctionnement. En 2024-2025, les montants ainsi rûˋcoltûˋs puis redistribuûˋs reprûˋsentaient 6,9 % de la subvention de fonctionnement.

Le montant applicable pour les droits de base doit ûˆtre multipliûˋ par le nombre de crûˋdits. Comme une annûˋe universitaire û temps plein correspond gûˋnûˋralement û 30 crûˋdits, une annûˋe dãûˋtude û temps plein coû£tera 3 026,70 $ (100,89 $ x 30) û unôñe ûˋtudiantôñe quûˋbûˋcoisôñe de 1er cycle. Pour unôñe ûˋtudiantôñe CNRQ ou international, il faut ajouter le deuxiû´me niveau de tarification (entre 214,01 et 621,15 $ par crûˋdit). En somme, pour les ûˋtudiantôñeôñs venant de lãextûˋrieur du Quûˋbec, les crûˋdits universitaires coû£teront entre 9 447 et 21 661,20 $ pour une annûˋe complû´te*.

Dans certains cas, les universitûˋs peuvent exiger un montant supplûˋmentaire (montant dit ô¨ forfaitaire facultatif ô£), quãelles conservent en entier. û lãexception des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux de 2e cycle dans un programme de recherche ou de 3e cycle, ces montants forfaitaires supplûˋmentaires, lorsquãils peuvent ûˆtre imposûˋs, sont sans limites. Par consûˋquent, mûˆme si la politique de 2024 a renouûˋ avec la rûˋglementation des droits de scolaritûˋ en ce qui a trait û la redistribution dãun montant forfaitaire, elle maintient en bout de piste lãapproche de 2018 en avalisant pour certains ûˋtablissements ã essentiellement les universitûˋs anglophones qui peuvent exiger ces montants facultatifs pour les ûˋtudiantôñeôñs CNRQ en plus des ûˋtudiantôñeôñs internationaux ã le principe de dûˋrûˋglementation.

Finalement, il faut ajouter les frais institutionnels obligatoires, qui varient dãune universitûˋ û lãautre, pour arriver au total des droits de scolaritûˋ exigibles. Ils concernent par exemple des droits dãauteur, des frais dãimpression ou dãentretien dãûˋquipements sportifs. Ils font aussi lãobjet dãune nûˋgociation entre la direction des universitûˋs et les associations ûˋtudiantes. Tant les droits de base que les frais institutionnels obligatoires augmentent dãun maximum de 3 % par annûˋe. Les droits de scolaritûˋ totaux reprûˋsentent la somme de ces quatre catûˋgories : les droits de base, le montant forfaitaire, les montants forfaitaires facultatifs et les frais institutionnels obligatoires. Dans le cas des ûˋtudiantôñeôñs quûˋbûˋcois, seules la premiû´re et la derniû´res de ces catûˋgories sãappliquent.

* Il existe quelques exceptions qui permettent û unôñe ûˋtudiantôñe CNRQ ou internationalôñe de payer le tarif ô¨ãprûˋfûˋrentielãô£, ou encore dãûˆtre exemptûˋôñe du montant forfaitaire. Cãest le cas par exemple des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux franûÏaisôñes ou belges francophones, qui paient le tarif prûˋfûˋrentiel.

De plus, puisque les nouvelles subventions spûˋcifiques prûˋvues en 2024-2025 seront financûˋes en grande partie par les frais de scolaritûˋ majorûˋs que devront payer les ûˋtudiantôñeôñs non quûˋbûˋcoisôñes, le gouvernement se targue de parvenir û rûˋaliser ces investissements ô¨ û coû£t nul17 ô£. Autrement dit, lãaccessibilitûˋ des ûˋtudes supûˋrieures pour les ûˋtudiantôñeôñs quûˋbûˋcoisôñes est devenue davantage conditionnelle au maintien dãun rûˋgime de droits de scolaritûˋ trû´s ûˋlevûˋs pour les ûˋtudiantôñeôñs non quûˋbûˋcoisôñes.

En bref, alors que la politique de 2018 ouvrait la voie û un recrutement international intensif, la politique de 2024 priorise la formation dans des disciplines jugûˋes stratûˋgiques. La nouvelle politique encadre de faûÏon plus stricte le rûˋgime de droits de scolaritûˋ afin de rûˋduire les dûˋsûˋquilibres entre les ûˋtablissements, mais elle maintient la dûˋpendance des ûˋtablissements aux revenus provenant des ûˋtudiantôñeôñs, en particulier non quûˋbûˋcoisôñes. Elle consacre ûˋgalement de plus en plus de ressources au recrutement international. Enfin, lãûˋvolution de la politique se traduit par une charge financiû´re beaucoup plus ûˋlevûˋe pour les ûˋtudiantôñeôñs non quûˋbûˋcoisôñes. PlutûÇt que de marquer un retournement, la rûˋforme caquiste de la politique de financement vient accentuer les tendances amorcûˋes par les politiques antûˋrieures.

2. Analyse et perspectives pour le financement universitaire

Lãûˋvolution de la politique de financement des universitûˋs quûˋbûˋcoises et la conjoncture socioûˋconomique permettent de rûˋaliser certains constats et dãenvisager diffûˋrents scûˋnarios pour les prochaines annûˋes.

2.1 Lãautonomie universitaire

Depuis la mise en place de la politique de financement de 2000, les gouvernements ont cherchûˋ û influencer le fonctionnement des universitûˋs, ce qui entre en contradiction avec lãobjectif officiel de respect de lãautonomie des ûˋtablissements universitaires. Il a notamment associûˋ une part du financement û la performance en matiû´re de gestion administrative et financiû´re. Certaines de ces mesures ont disparu au fil du temps (ex : les contrats de performance du dûˋbut des annûˋes 2000) et dãautres sont toujours en vigueur (ex : le financement conditionnel au respect de lãûˋquilibre budgûˋtaire). Dãautres initiatives gouvernementales ont eu davantage dãimpact, comme les incitatifs au recrutement dãûˋtudiantôñeôñs universitaires. Enfin, la derniû´re mouture de la politique de financement, celle de 2024, vient cette fois davantage aligner les activitûˋs universitaires en fonction des besoins du marchûˋ du travail. Il est trop tûÇt pour ûˋvaluer les consûˋquences quãaura ce prûˋcûˋdent.

Mentionnons que certaines orientations gouvernementales qui interviennent dans lãorientation des activitûˋs universitaires en matiû´re de formation de la main-dãéuvre ne sont pas intrinsû´quement nûˋfastes. Elles peuvent mûˆme, en cherchant û accroûÛtre le nombre de personnes qualifiûˋes dans certains secteurs nûˋvralgiques de lãûˋconomie, comme celui du care, faciliter ou encourager le retour aux ûˋtudes de certains individus.

En dãautres mots, jusquãû maintenant, lãautonomie universitaire nãa pas subi dãattaque frontale, mûˆme si un contexte marquûˋ par des politiques dãaustûˋritûˋ pourrait crûˋer les conditions propices û une telle attaque. La mise en place de subventions conditionnelles û la diplomation, une nouveautûˋ dans la derniû´re itûˋration de la politique de financement, pourrait crûˋer un tel terreau.

2.2 Lãaccessibilitûˋ

La principale consûˋquence de la mise en éuvre de lãensemble des politiques de financement universitaire au Quûˋbec est dãavoir accru la charge qui repose sur les ûˋtudiantôñeôñs. Cette ûˋvolution se fait au dûˋtriment du financement public qui demeure nûˋanmoins le premier pilier des revenus des universitûˋs. Ce faisant, elle soulû´ve la question de lãaccessibilitûˋ aux ûˋtudes supûˋrieures. A priori, plus le financement public est gûˋnûˋreux, moins les universitûˋs devraient avoir besoin de la contribution financiû´re des ûˋtudiantôñeôñs et, donc, plus les ûˋtudes universitaires devraient ûˆtre accessibles.

De fait, au moment de la crûˋation du systû´me dãûˋducation quûˋbûˋcois dans les annûˋes 1960, les droits de scolaritûˋ devaient ûˆtre progressivement rûˋduits et, û terme, ûˆtre ûˋliminûˋs18. û cette ûˋpoque, les auteurs du rapport Parent sur lãenseignement au Quûˋbec considûˋraient que les retombûˋes des activitûˋs universitaires dûˋpassent largement leurs coû£ts et quãil ûˋtait par consûˋquent viable dãabolir les barriû´res tarifaires aux ûˋtudes supûˋrieures afin dãencourager un grand nombre de personnes û suivre une formation universitaire. En retour, on pouvait sãattendre û une contribution accrue, quãelle soit politique, culturelle ou ûˋconomique, û la sociûˋtûˋ.

Mûˆme si cette approche peut tout autant ûˆtre dûˋfendue aujourdãhui, le Quûˋbec suit le chemin inverse depuis 25 ans. Trois hausses des frais de scolaritûˋ ont ûˋtûˋ imposûˋes durant cette pûˋriode. Chacune a donnûˋ lieu û une opposition de la part du mouvement ûˋtudiant quûˋbûˋcois ã la mobilisation de 2012 dûˋbouchant mûˆme sur un vûˋritable conflit social gûˋnûˋralisûˋ. Pourtant, la tendance û la hausse des droits de scolaritûˋ semble inexorable au fur et û mesure que progressent les idûˋes nûˋolibûˋrales et la marchandisation des services.

2.3 Le marchûˋ mondial des ûˋtudiantôñeôñs universitaires

Mais comme si les gouvernements ûˋvitaient par les hausses tarifaires en ûˋducation de prendre de front les associations ûˋtudiantes quûˋbûˋcoises, ils ont plutûÇt dirigûˋ ces hausses principalement vers les ûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec.

Tel que nous lãavons vu plus haut, cette hausse est un fait saillant de lãûˋvolution du financement universitaire des derniû´res annûˋes. La dûˋrûˋglementation dûˋcrûˋtûˋe par le gouvernement libûˋral en 2018 a fait lãobjet dãun recul partiel en 2024, mais pour lãessentiel, le constat demeure : les ûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs sont dûˋsormais une source importante du financement des universitûˋs. Les politiques de financement adoptûˋes par les gouvernements successifs ûˋnoncent volontiers une volontûˋ de demeurer compûˋtitif sur ô¨ le marchûˋ mondial de la connaissance19 ô£ en attirant des ûˋtudiantôñeôñs qui se retrouvent û payer leurs ûˋtudes supûˋrieures moins cher au Quûˋbec quãailleurs en Amûˋrique du Nord. Mais lãintûˋgration des universitûˋs û lãûˋconomie mondiale afin dãen faire une source de richesse20 ne consiste quãû se tailler des parts dans le lucratif marchûˋ des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux, au risque de vulnûˋrabiliser le financement des universitûˋs.

En vertu de la politique de financement adoptûˋe en 2018, les universitûˋs ûˋtaient admissibles û des subventions pour la rûˋalisation de campagnes publicitaires û lãûˋtranger pour attirer des ûˋtudiantôñeôñs hors Quûˋbec. De fait, û la suite de la dûˋrûˋglementation, le gouvernement avait rûˋduit de 13 M$ le financement de base liûˋ aux ûˋtudiantôñeôñs internationaux puis il avait transfûˋrûˋ et bonifiûˋ cette somme pour accroûÛtre de 23 M$ les subventions destinûˋes au recrutement international. Il est donc raisonnable de se questionner û savoir si, mûˆme dãun point de vue financier, le jeu en vaut la chandelle, comme lãIRIS lãobservait dû´s 2010 en constatant les dûˋpenses substantielles des ûˋtablissements universitaires motivûˋes par le dûˋsir de participer û ô¨ lãûˋconomie du savoir ô£, qui bûˋnûˋficiait alors dãun effet de mode.

Chose certaine, lãûˋvolution rapide du nombre dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux rend les universitûˋs beaucoup plus dûˋpendantes des droits de scolaritûˋ. Nous avons vu quãû partir de 2018, cette population ûˋtudiante a augmentûˋ de faûÏon particuliû´rement importante dans les petites universitûˋs et les universitûˋs rûˋgionales. La dûˋrûˋglementation semble en revanche avoir eu un effet plus incertain sur les grandes universitûˋs, notamment anglophones, dont le modû´le dãaffaires reposait dûˋjû largement sur le recrutement de ces ûˋtudiantôñeôñs.

2.4 Les politiques dãimmigration

La politique de 2024 adoptûˋe sous le gouvernement caquiste ne devrait rien changer en soi au nombre dãûˋtudiantôñeôñs provenant de lãûˋtranger, mais les politiques migratoires des gouvernements provincial et fûˋdûˋral, elles, ont dûˋjû des consûˋquences sur le financement des universitûˋs. En effet, le ministû´re de lãImmigration, de la Francisation et de lãIntûˋgration du Quûˋbec a planifiûˋ une rûˋduction de lãimmigration temporaire dãenviron 14 % pour les 4 prochaines annûˋes21. Les universitûˋs anglophones ont protestûˋ face aux diminutions anticipûˋes du nombre dãinscriptions (et de la diminution corollaire des revenus associûˋs aux droits de scolaritûˋ), mais cette dûˋcision pourrait avoir des rûˋpercussions pour lãensemble des universitûˋs, puisquãelles se sont toutes converties au recrutement international pour accroûÛtre leurs revenus.

En plus dãavoir plafonnûˋ le nombre dãûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec dans sa politique de financement universitaire en 2024, le gouvernement caquiste a fait adopter en dûˋcembre dernier le projet de loi 74, qui accorde au ministû´re de lãImmigration, de la Francisation et de lãIntûˋgration dãimportants pouvoirs rûˋglementaires et discrûˋtionnaires pour imposer des quotas dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux par ûˋtablissement. La volontûˋ de rûˋduire la population ûˋtudiante internationale est ûˋvidente.

En somme, les politiques migratoires du gouvernement devraient se traduire par une diminution des revenus provenant des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux et CNRQ. ûtant donnûˋ lãimportance de la progression de ces revenus dans les derniû´res annûˋes, cette baisse fragilisera les budgets des ûˋtablissements universitaires. En 2025, lãUniversitûˋ du Quûˋbec û Montrûˋal (UQAM) considûˋrait dãailleurs cette baisse comme lãune des causes directes de sa situation financiû´re prûˋcaire22.

2.5 Lãaustûˋritûˋ

Dans cet article, lãUQAM pointe aussi du doigt les compressions gouvernementales pour expliquer ses ennuis financiers. En effet, la hausse du budget 2025-2026 en enseignement supûˋrieur est infûˋrieure û lãûˋvolution des coû£ts du systû´me et mûˆme û lãinflation mesurûˋe au Quûˋbec. Le dernier budget du Quûˋbec prûˋvoit une augmentation de 2,1 % des dûˋpenses en enseignement supûˋrieur, mais une diminution de 0,3 % de ce poste en 2026-202723.

Rappelons que le Quûˋbec est soumis û diffûˋrentes lois budgûˋtaires conservatrices qui lãobligent û rûˋsorber rapidement ses dûˋficits. Dãailleurs, le gouvernement a ûˋtûˋ dûˋcotûˋ par Standard & Poorãs (S&P) en avril 2025, notamment parce que lãagence de notation jugeait que le plan de retour û lãûˋquilibre sur cinq annûˋes manquait de rigueur24. Quant au nouveau premier ministre canadien Mark Carney, il a annoncûˋ vouloir imposer des coupes dans les dûˋpenses lors de son premier budget afin de rûˋsorber en partie le dûˋficit du gouvernement fûˋdûˋral25. Dans les annûˋes 1990, ce sont les politiques dãaustûˋritûˋ adoptûˋes par le ministre des Finances de lãûˋpoque, le libûˋral Paul Martin, qui avaient prûˋcipitûˋ la crise budgûˋtaire dans les provinces.

Si la lutte aux dûˋficits se traduit par de nouvelles compressions budgûˋtaires dans le secteur de lãenseignement supûˋrieur, et advenant une diminution importante des droits de scolaritûˋ payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec, les universitûˋs ou le gouvernement pourraient ûˆtre tentûˋs dãaugmenter les frais de scolaritûˋ pour lãensemble de la population ûˋtudiante universitaire.

û ce propos, lãIRIS a montrûˋ que lãimposition de politiques dãaustûˋritûˋ peut aussi ûˆtre lãoccasion de transformer le fonctionnement, voire les finalitûˋs, des institutions publiques. Ici, cãest le risque dãarrimer plus avant les ûˋtablissements universitaires aux besoins du marchûˋ que lãon peut craindre. Cette tendance nãest dãailleurs pas nouvelle et se retrouve au céur de la premiû´re politique de financement des universitûˋs adoptûˋe au Quûˋbec lorsque FranûÏois Legault ûˋtait ministre de lãûducation.

3. Conclusion

Dans cette note, nous avons montrûˋ par lãanalyse du mode de financement des universitûˋs au Quûˋbec comment les gouvernements successifs du Quûˋbec ont amenûˋ les universitûˋs û dûˋpendre de plus en plus des revenus tirûˋs des effectifs ûˋtudiants. Cette ûˋvolution sãest incarnûˋe par des changements dans les modalitûˋs dãattribution des diffûˋrentes composantes du financement et du fonctionnement du rûˋgime de droits de scolaritûˋ. Les prioritûˋs et les objectifs gouvernementaux changent au grûˋ des effets de mode. Mais si le financement public de base (la subvention de fonctionnement) demeure toujours largement majoritaire, la politique de financement actuellement en vigueur rûˋvû´le une approche plus dirigiste du gouvernement, qui pû´se sur le recrutement ûˋtudiant international et oriente davantage les universitûˋs vers la formation dans certaines professions jugûˋes prioritaires ou en pûˋnurie.

Ainsi, malgrûˋ lãopposition vigoureuse des ûˋtudiantôñeôñs quûˋbûˋcoisôñes au fil des dûˋcennies, le nûˋolibûˋralisme a bel et bien progressûˋ en enseignement supûˋrieur au Quûˋbec par le biais de la hausse des droits de scolaritûˋ. Les universitûˋs ont accru leurs revenus en droits de scolaritûˋ de faûÏon importante en augmentant surtout la facture des ûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec. Paradoxalement, les politiques du gouvernement Legault en matiû´re dãimmigration et les limites quãil a imposûˋes aux ûˋtablissements universitaires dans lãaccueil dãûˋtudiantôñeôñs non rûˋsidentôñeôñs sont venues remettre sûˋrieusement en question lãampleur des revenus qui peuvent ûˆtre tirûˋs de ces droits de scolaritûˋ. Faut-il envisager un scûˋnario oû¿ lãensemble des droits de scolaritûˋ seront augmentûˋs pour compenser la baisse du financement public et des revenus issus des ûˋtudiantes et ûˋtudiants internationaux ?

Lãûˋducation supûˋrieure doit au contraire demeurer accessible pour rûˋduire les inûˋgalitûˋs socioûˋconomiques et bûˋnûˋficier des retombûˋes favorables dãune population plus instruite et mieux formûˋe. Cãest donc la gratuitûˋ scolaire que devraient viser les gouvernements plutûÇt que le recours croissant û la tarification.

Les universitûˋs devraient par ailleurs jouir dãun financement stable et prûˋvisible qui leur permet de se concentrer sur leur mission et les soustrait û la concurrence interûˋtablissement qui se traduit dûˋsormais par une course au recrutement dãûˋtudiantes et dãûˋtudiants internationaux.

SIGLES ET DûFINITIONS

- CNRQ : ûˋtudiant canadien non rûˋsident au Quûˋbec.

- EEETP : effectif ûˋtudiant ûˋquivalent û temps plein.

- FIO : frais institutionnels obligatoires, que doit payer lãûˋtudiantôñe en plus des droits de scolaritûˋ et qui varient dãune universitûˋ û lãautre.

- MES : ministû´re de lãEnseignement supûˋrieur.

- MIFI : ministû´re de lãImmigration, de la Francisation et de lãIntûˋgration.

- Crûˋdit : ûˋtalon reprûˋsentant ìÊìË heures de travail dans le cadre dãun cours universitaire ; chaque cours en vaut gûˋnûˋralement ìÈ. Une annûˋe dãûˋtudes û temps plein reprûˋsente 30 crûˋdits.

- Droits de scolaritûˋ : droits payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs. Ceux-ci sont composûˋs des droits de base et de montants additionnels dûˋterminûˋs en fonction de la provenance, du programme et du cycle dãûˋtudes de lãûˋtudiantôñe.

- Financement aux extrants : financement accordûˋ en fonction de la diplomation.

- Financement aux intrants : financement accordûˋ en fonction de la population ûˋtudiante inscrite û lãuniversitûˋ.

- Financement û la performance : financement accordûˋ en fonction de lãatteinte dãobjectifs prûˋcis, souvent administratifs ou financiers.

- Financement conditionnel : financement accordûˋ aux universitûˋs sous rûˋserve du respect de certaines conditions.

- Financement inconditionnel : financement accordûˋ aux universitûˋs sans aucune condition.

- Droits de scolaritûˋ rûˋglementûˋs : droits de scolaritûˋ dont le montant est ûˋtabli par une rû´gle que toutes les universitûˋs doivent respecter. Si la rû´gle varie dãune politique û lãautre, on retrouve toujours au moins une composante (les droits de scolaritûˋ) qui est conservûˋe en totalitûˋ par les universitûˋs, et une autre (le montant forfaitaire) qui est rûˋcupûˋrûˋe par le MES pour ûˆtre redistribuûˋe û lãensemble des universitûˋs par le truchement de la subvention de fonctionnement.

- Droits de scolaritûˋ dûˋrûˋglementûˋs : droits de scolaritûˋ dont le montant est dûˋterminûˋ par lãûˋtablissement. Ce dernier conserve la totalitûˋ du montant. En contrepartie, les ûˋtudiantôñeôñs qui paient des droits de scolaritûˋ dûˋrûˋglementûˋs ne sont pas comptabilisûˋs dans la population ûˋtudiante prise en compte dans le calcul de la subvention de fonctionnement.

1 Les paragraphes qui suivent sãinspirent en partie du livre de VALLûE, Laurence, Dûˋmystifier la Formule de Financement des Universitûˋs : Comprûˋhension des Effets et des Intûˋrûˆts Pour les Institutions en Enseignement Supûˋrieur, Quûˋbec, Presses de lãUniversitûˋ du Quûˋbec, 2022.

2 MINISTûRE DE LãûDUCATION, Politique quûˋbûˋcoise de financement des universitûˋs, Quûˋbec, Gouvernement du Quûˋbec, 2000.

3 û noter quãil sãagit du financement du fonctionnement. Le financement de la recherche et des immobilisations est encadrûˋ par des politiques et des lois diffûˋrentes.

4 MINISTûRE DE LãENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, Calculs dûˋfinitifs des subventions de fonctionnement aux universitûˋs du Quûˋbec, juillet 2025.

5 Ces contrats stipulaient que chaque ûˋtablissement universitaire devait dûˋterminer avec le gouvernement des objectifs de performance par lãentremise dãune gestion serrûˋe des ressources. Ces contrats ont ûˋtûˋ abandonnûˋs en 2003-2004 au profit dãune subvention conditionnelle û lãatteinte de lãûˋquilibre budgûˋtaire qui existe toujours. RATEL, Jean-Luc, ô¨ Contrats de performance et autonomie universitaire au Quûˋbec ô£, Aspects sociologiques, vol. 16, nô¯ 1, aoû£t 2009.

6 MINISTûRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, op. cit.

7 û lãexception des frais payûˋs par les ûˋtudiantôñeôñs internationaux de 1er cycle dans les programmes suivants : administration, droit, informatique, gûˋnie, mathûˋmatiques et sciences pures, voit encadrûˋ 1.

8 MINISTûRE DE LãûDUCATION ET DE LãENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, Politique quûˋbûˋcoise de financement des universitûˋs : pour une sociûˋtûˋ plus instruite, prospû´re, innovatrice, inclusive, ouverte sur le monde, Quûˋbec (Quûˋbec), Ministû´re de lãûˋducation et de lãenseignement supûˋrieur, 2018, p. 33.

9 Comme nous ne disposons pas des donnûˋes sur la population ûˋtudiante internationale assujettie aux droits dûˋrûˋglementûˋs, nous avons calculûˋ la valeur moyenne en fonction de la population ûˋtudiante internationale totale de chacun des ûˋtablissements. Les ûˋcarts entre les ûˋtablissements sont donc fort probablement sous-estimûˋs.

10 MINISTûRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, op. cit.., p. 37.

11 Ces mandats stratûˋgiques ne seront pas reconduits dans lãactuelle mouture de la politique de financement. MINISTûRE DE LãûDUCATION, Politique quûˋbûˋcoise de financement des universitûˋs, Quûˋbec, Gouvernement du Quûˋbec, 2000, p. 21.

12 Lãencadrûˋ 1 prûˋsente en dûˋtail la politique telle que mise û jour en 2024.

13 MINISTûRE DE LãENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, Politique quûˋbûˋcoise de financement des universitûˋs, Quûˋbec, Gouvernement du Quûˋbec, 2024, p. 11.

14 MINISTûRE DE LãENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, Calculs dûˋfinitifs des subventions de fonctionnement aux universitûˋs du Quûˋbec, op. cit., Tableau F-5

15 MINISTûRE DE LãENSEIGNEMENT SUPûRIEUR, Politique quûˋbûˋcoise de financement des universitûˋs, op. cit., p. 9.

16 Ibid., p. 3.

17 Ibid., p. 18

18 COMMISSION ROYALE DãENQUûTE SUR LãENSEIGNEMENT DANS LA PROVINCE DE QUûBEC, Rapport de la Commission royale dãenquûˆte sur lãenseignement dans la province de Quûˋbec, aussi connu sous le nom de ô¨ Rapport Parent ô£, Gouvernement du Quûˋbec, 1966, volume 5, p. 210.

19 LESAGE, Samuel-ûlie, ûtudiants universitaires internationaux : une ô¨ clientû´le ô£ lucrative, IRIS, 6 juillet 2022, iris-recherche.qc.ca/blogue/education/etudiants-universitaires-internationaux-une-clientele-lucrative/, consultûˋ le 26 septembre 2025

20 Ibid.

21 MINISTûRE DE LãIMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE LãINTûGRATION, Consultation publique 2025 ã La planification de lãimmigration du Quûˋbec pour la pûˋriode 2026-2029, 2025, p. 69.

22 GOUDREAULT, Zacharie, ô¨ Multiples pressions pour lãUQAM, au bord du dûˋficit ô£, Le Devoir, 5 septembre 2025, www.ledevoir.com/actualites/education/914559/multiples-pressions-uqam-bord-deficit, consultûˋ le 26 septembre 2025.

23 Budget du Quûˋbec 2025-2026, p. F.41.

24 LAROCQUE, Sylvain, ô¨ Dûˋcote de S&P : les baisses dãimpûÇts de Legault ont pesûˋ ô£, Journal de Montrû´al, 12 mai 2025, www.journaldemontreal.com/2025/05/12/standard–poors-explique-la-decote-du-quebec, consultûˋ le 26 septembre 2025.

25 ZONE POLITIQUE- ICI.RADIO-CANADA.CA, ô¨ Un prochain budget ãdãaustûˋritûˋ et dãinvestissement en mûˆme tempsã, dit Carney ô£, Radio-Canada, 3 septembre 2025, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2189942/commerce-defense-rencontre-cabinet-carney, consultûˋ le 26 septembre 2025.

Photo: Groov3 (Wikipûˋdia)

Faits saillants

- Le fonctionnement des universitûˋs dûˋpend de plus en plus des revenus tirûˋs des ûˋtudiantôñeôñs par lãentremise de lãimposition de droits de scolaritûˋ. Entre 2011 et 2023, lãargent reûÏu pour ces revenus a augmentûˋ de 51 % alors que le financement public de base nãa crû£ que de 13,2 %.

- û la suite de lãadoption de la politique 2018, alors que la population ûˋtudiante quûˋbûˋcoise a dûˋcru de 5,2 %, celle des ûˋtudiantôñeôñs canadienôñneôñs non rûˋsidentôñeôñs du Quûˋbec a augmentûˋ de 9,1 %, et celle des ûˋtudiantôñeôñs provenant de lãûˋtranger a explosûˋ, avec une hausse de 31,0 %.

- La diminution du nombre dãûˋtudiantôñeôñs causûˋe par les politiques dãimmigration du gouvernement quûˋbûˋcois combinûˋe aux compressions budgûˋtaires anticipûˋes û Ottawa et Quûˋbec laisse planer le risque dãune dûˋtûˋrioration importante de la situation financiû´re des universitûˋs.