Mortalité et privé en santé : comparaisons internationales

20 novembre 2025

Alors que les systèmes publics de santé canadiens sont plombés par des problèmes d’accès aux services depuis plusieurs années, la population est de plus en plus réceptive aux discours favorables à l’expansion du secteur privé dans le domaine de la santé, même si elle reste méfiante à l’égard des entreprises à but lucratif désireuses de tirer profit de la maladie1. Ces discours sont notamment relayés par les gouvernements qui, dans plusieurs provinces, sont activement engagés dans des processus de privatisation des services2.

Au Québec, le gouvernement reconnaît les problèmes importants provoqués par le recours aux agences privées de placement de personnel et par l’exode des médecins vers le secteur privé, au point où il a décidé de légiférer pour limiter ces pratiques3. Or, malgré ses propres constats sur le caractère délétère de la privatisation, il défend fortement une place accrue pour le secteur privé pour de nombreux services de santé : chirurgies, télémédecine, soutien à domicile, etc.4.

Dans les débats sur la privatisation des services de santé, les promoteurs du secteur privé mobilisent régulièrement des exemples internationaux pour faire valoir l’efficacité du privé dans l’amélioration des services et de leur accès. Des pays comme l’Allemagne, la Suède, la France et les Pays-Bas sont cités en exemples à suivre pour le Canada, auquel on reproche ses contraintes réglementaires limitant la croissance d’un marché privé de la santé5. Ces argumentaires s’appuient parfois sur une confusion entretenue entre le privé à but lucratif et le privé à but non lucratif. En effet, certains recommandent d’accroître la présence du secteur privé à but lucratif en s’appuyant sur l’exemple de pays où le secteur privé en santé agit sans but lucratif6.

Cette note socioéconomique vise à éclairer la discussion sur les effets de la présence du privé en santé par des comparaisons internationales allant au-delà de ces quelques cas spécifiques. Plus précisément, cette note propose une analyse mettant en lien la présence du secteur privé à but lucratif dans les systèmes de santé de 25 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avec divers indicateurs de mortalité. Le constat principal auquel parvient cette analyse est sans équivoque : il existe un lien clair entre la présence du privé en santé et des taux de mortalité plus élevés, et cela est vrai tant sur le plan du financement privé que sur celui de la prestation privée des services.

Table des matières

Principales sources de données et choix des indicateurs

L’objectif de cette recherche est d’évaluer s’il existe un lien entre, d’une part, la place du secteur privé dans le financement et la prestation des services de santé et, d’autre part, l’espérance de vie et les taux de mortalité. Elle se base sur une comparaison internationale entre 25 pays de l’OCDE, qui correspondent pour l’essentiel aux pays membres de l’organisation, desquels ont été soustraits ceux du Sud global et de l’Europe de l’Est afin de mettre en lien des pays relativement comparables.

En effet, les pays exclus de l’analyse se distinguent par une histoire marquée soit par le colonialisme et diverses formes de néocolonialisme (dans le cas des pays du Sud), soit par une transition brutale d’une économie dirigée à une économie capitaliste de libre marché (dans le cas des pays de l’Europe de l’Est). Or, le colonialisme doit être compris comme un important déterminant social de la santé qui détériore de manière profonde et durable la santé des populations, notamment parce qu’il inscrit et maintient (à quelques exceptions près7) les pays qui le subissent dans des rapports de pouvoir inégalitaires8.

De même, la transition au capitalisme imposée dans les pays successeurs du bloc soviétique, qu’il est convenu d’appeler la « thérapie de choc » dans certains de ces pays en raison de son caractère radical et extrêmement rapide, a eu des conséquences négatives majeures sur la santé des populations, avec une surmortalité estimée à 7 millions de personnes durant les années suivant la transition9. Malgré des améliorations notables dans certains pays, ces effets perdurent encore à ce jour et contribuent à expliquer l’écart de santé persistant entre les populations d’Europe de l’Est et celles d’Europe de l’Ouest10.

La présence du privé dans le financement des services est mesurée en observant la part des dépenses totales de santé qui n’est financée ni par des transferts publics ni par des cotisations d’assurance sociale. Ces dépenses privées sont principalement constituées des cotisations des individus ou des employeurs à des assurances privées ainsi que des dépenses de santé qui sont directement à la charge des ménages. Les données sur le financement privé des services de santé proviennent des statistiques de l’OCDE sur la santé. Les plus récentes données disponibles datent de 202111.

La présence du privé dans la prestation des services est mesurée par la part du nombre total d’hôpitaux qui sont privés et à but lucratif. Ce choix de se limiter au secteur hospitalier découle du fait qu’il n’existe pas de données exhaustives sur la place du secteur privé dans la prestation de l’ensemble des services de santé. Néanmoins, diverses sources fournissent des données permettant d’établir la proportion d’hôpitaux privés à but lucratif.

La plateforme Statista fournit des données récentes (2022-2023) sur le nombre total d’hôpitaux et le nombre d’hôpitaux privés à but lucratif et à but non lucratif pour la plupart des pays visés par la recherche, données qui convergent avec celles d’un article datant de 202012. D’autres sources, comme l’International Trade Administration, le European Observatory on Health Systems and Policies ainsi que certains rapports de recherches ont permis de compléter les données13.

Ces deux indicateurs de la présence du privé en santé sont croisés avec les sept indicateurs de mortalité pour lesquels l’OCDE fournit des données pour l’ensemble des pays considérés (à quelques exceptions près) :

- l’espérance de vie (années de vie escomptées à la naissance) ;

- la mortalité évitable par traitement (taux standardisé par âge pour 100 000 habitant·e·s) ;

- la mortalité évitable par prévention (taux standardisé par âge pour 100 000 habitant·e·s) ;

- la mortalité maternelle (décès pour 100 000 naissances vivantes) ;

- la mortalité infantile (décès pour 1000 naissances vivantes) ;

- la mortalité dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde (IAM) (pour 100 admissions, 45 ans et plus, standardisés par âge et sexe) ;

- la mortalité dans les 30 jours suivant un accident vasculaire cérébral (AVC) (pour 100 admissions, 45 ans et plus, standardisés par âge et sexe)14.

Mortalité et financement privé des services de santé

Le graphique 1 présente la part de 25-cinq pays de l’OCDE choisis. Pour l’ensemble des pays considérés, la moyenne des dépenses en santé financées par des sources privées représente 25,8 % des dépenses totales de santé. Pour les fins de l’analyse, les pays sont divisés en deux groupes. Ceux dont la part de financement privé est sous cette moyenne sont classés parmi les pays avec financement privé faible, et ceux dont la part de financement privé se trouve au-dessus de la moyenne sont classés parmi les pays avec financement privé élevé.

Sans surprise, les États-Unis, avec un financement privé qui représente 45 % des dépenses totales de santé, se situent parmi les pays laissant une large place au secteur privé, en deuxième position derrière la Suisse, qui est à 64 %. De manière tout aussi prévisible, les pays nordiques comme la Suède, la Norvège et le Danemark se situent à l’autre bout du spectre, avec à peine 14 à 15 % des dépenses de santé financées par des sources privées.

Peut-être plus étonnant est le fait que le Canada, généralement considéré comme un pays laissant peu de place au secteur privé, se trouve parmi les pays avec un financement privé élevé. Avec une part de financement privé qui s’élève à 27 % des dépenses totales de santé, il est toutefois proche de la moyenne. À titre indicatif, cette proportion était de 24,3 % au Québec en 2021, un creux qui s’explique par l’explosion des dépenses publiques provoquées par la pandémie. Elle a atteint 27,4 % en 202415.

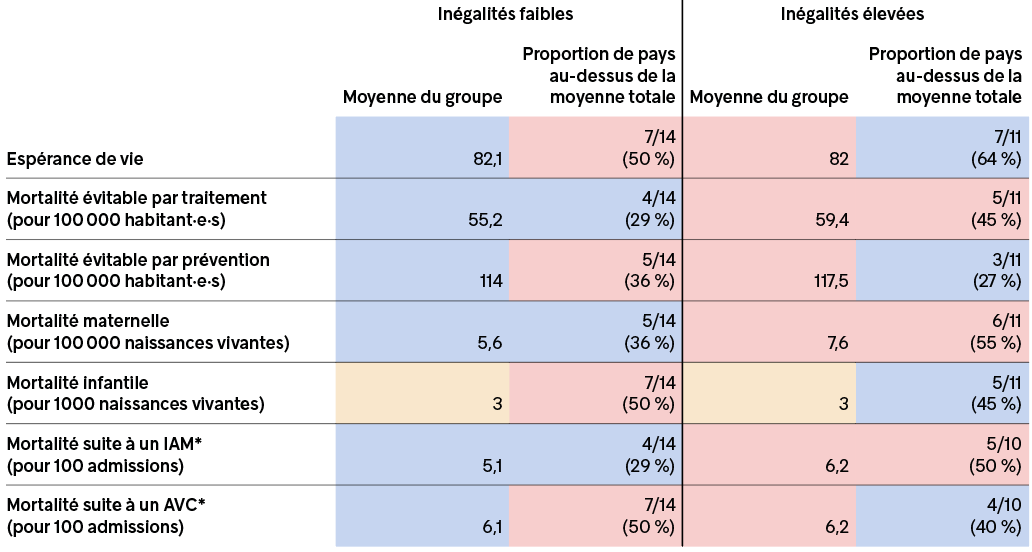

Le tableau 1 présente l’espérance de vie et les taux de mortalité moyens de chacun des deux groupes de pays pour les sept indicateurs retenus aux fins de l’analyse. Comme on peut le constater, l’espérance de vie moyenne est plus basse et les taux de mortalité moyens sont généralement plus élevés dans le groupe de pays avec financement privé élevé que dans le groupe de pays dont le financement privé est faible. La seule exception concerne la mortalité suite à un IAM, avec un écart qui est toutefois très faible, à l’instar de l’écart observé pour la mortalité suite à un AVC.

Cependant, comme toutes les mesures, la moyenne est une mesure imparfaite pouvant introduire certaines distorsions. Ainsi, certains pays avec des résultats hors normes peuvent faire augmenter ou diminuer la moyenne de manière importante et ainsi limiter sa représentativité générale. Afin de contrebalancer les biais possibles de cette première mesure, il est prudent d’en ajouter une seconde : pour chacun des deux groupes, il s’agit de mesurer la proportion de pays qui se situent au-dessus de la moyenne générale pour l’espérance de vie et les taux de mortalité.

Le graphique 2 illustre cette démarche pour l’indicateur de l’espérance de vie. Les pays y sont regroupés en fonction de leur part de financement privé, et les pays avec une espérance de vie au-dessus de la moyenne, qui est de 82,1 ans pour l’ensemble des pays, sont représentés par des bandes plus foncées. Ainsi, dans le groupe des 10 pays avec financement privé élevé, 5 pays ont une espérance de vie au-dessus de la moyenne, une proportion de 50 %. Dans le groupe des 15 pays avec financement privé faible, ce sont 9 pays qui ont une espérance de vie au-dessus de la moyenne, une proportion de 60 %. On peut donc considérer que le groupe de pays avec financement privé élevé obtient un résultat inférieur à l’autre groupe pour cet indicateur.

Les résultats pour l’ensemble des indicateurs d’espérance de vie et de mortalité sont présentés dans le tableau 2. Comme on peut le constater, le portrait que peint cette seconde mesure est moins clair que celui du tableau 1 : le groupe de pays avec financement privé faible obtient de meilleurs résultats pour quatre des sept indicateurs, alors que le groupe des pays avec financement privé élevé a de meilleurs résultats pour trois indicateurs.

Tableau 2

Proportion de pays dont l’espérance de vie et les taux de mortalité se situent au-dessus de la moyenne pour deux groupes de pays classés selon la part de financement privé dans les dépenses totales de santé, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Bien sûr, cette mesure est elle aussi imparfaite. Comme nous le verrons dans les sections suivantes, les résultats des différents groupes de pays sont parfois très proches les uns des autres et, dans certains cas, il suffirait qu’un pays change de position par rapport à la moyenne pour inverser les résultats. C’est pourquoi il est pertinent de combiner les deux mesures retenues dans l’analyse.

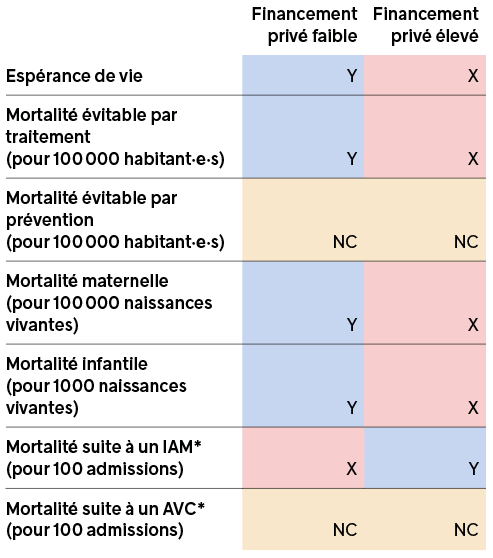

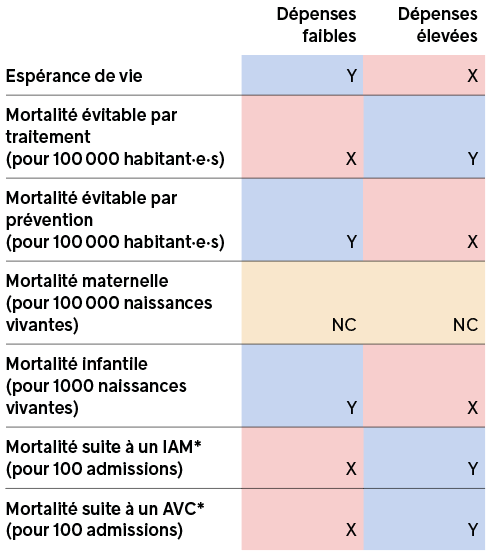

Le tableau 3 fait une synthèse des deux mesures présentées aux tableaux 1 et 2. La marque X signifie que les deux mesures donnent un résultat inférieur pour le groupe de pays par rapport à l’autre. Inversement, la marque Y signifie que les deux mesures donnent un meilleur résultat. On considère que les résultats sont non concluants (NC) lorsque les deux mesures divergent, ce qui est le cas pour deux des sept indicateurs (mortalité évitable par prévention et mortalité suivant un AVC). En excluant ces deux cas, on constate que le groupe de pays avec financement privé élevé n’obtient de meilleurs résultats que pour un seul indicateur, contre quatre pour le groupe de pays avec financement privé faible.

Tableau 3

Synthèse des résultats combinant les deux mesures pour deux groupes de pays classés selon la part de financement privé dans les dépenses totales de santé, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCEs : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Dans l’ensemble, les données analysées montrent qu’il existe un lien entre, d’une part, une place plus grande du secteur privé dans le financement des services de santé et, d’autre part, une espérance de vie plus basse et des taux de mortalité plus élevés. Voyons maintenant ce qu’il en est des liens entre la mortalité et la place du privé dans la prestation des services de santé.

Mortalité et prestation privée des services de santé

La privatisation du financement des services de santé, qui implique pour les usagères et les usagers de cotiser à des assurances privées ou de payer des services de leur poche, soulève généralement des inquiétudes légitimes en raison des barrières financières à l’accès qu’elle crée et des iniquités qui en découlent. Or, la privatisation de la prestation des services ne suscite pas les mêmes préoccupations, surtout si les services offerts par les entreprises privées sont couverts par une assurance publique qui garantit la gratuité de l’accès pour les usagères et les usagers16. Ainsi, la sous-traitance de la prestation des services au profit du secteur privé est souvent perçue comme ayant moins de conséquences négatives que la privatisation de leur financement.

Mais qu’en est-il de ses conséquences sur la mortalité ? La démarche menée dans la section précédente peut être reproduite pour évaluer les liens entre la mortalité et la place plus ou moins grande occupée par le secteur privé dans la prestation des services de santé.

Le graphique 3 présente le pourcentage d’hôpitaux privés à but lucratif dans les 25 pays de l’échantillon. Comme dans la section précédente, les pays sont classés en deux groupes – prestation privée faible ou prestation privée élevée – selon leur positionnement par rapport à la moyenne, qui est de 24 %.

On constate d’abord que le portrait général est assez différent de celui concernant la place du privé dans le financement des services. Ainsi, la majorité (14) des 25 pays choisis se trouve dans le groupe avec prestation privée élevée, alors que dans le cas du financement, la majorité des pays se trouve dans le groupe laissant peu de place au secteur privé (graphique 1). Par ailleurs, plusieurs pays n’ont aucun hôpital privé à but lucratif, alors que sur le plan du financement, le secteur privé a réussi à conserver une place dans tous les pays.

On remarque également que certains pays avec financement privé élevé se retrouvent dans le groupe de pays où la prestation privée de services de santé est faible, et vice versa. Ainsi, le Danemark, qui compte parmi les pays avec la part de financement privé la plus faible, laisse une proportion importante de la prestation des services de santé au secteur privé à but lucratif, qui possède près du tiers (32,2 %) des hôpitaux. Précisons toutefois qu’il s’agit d’une surestimation, puisque les données disponibles pour le Danemark ne permettent pas de distinguer les hôpitaux privés à but lucratif de ceux à but non lucratif, ce qui est aussi le cas de la Suède et de la Norvège. Dans ces trois cas, l’ensemble des hôpitaux privés sont donc comptés comme étant à but lucratif17.

Encore une fois, les États-Unis se trouvent sans surprise dans le groupe de pays où la prestation des services de santé par le privé est élevée, mais ils se situent cette fois en queue de peloton de ce groupe, avec 26,7 % de leurs hôpitaux qui sont privés à but lucratif. En effet, si la forte majorité (77,6 %) des hôpitaux états-uniens sont privés, les deux-tiers des hôpitaux privés sont à but non lucratif. Quant au Canada, il passe du groupe des pays avec financement privé élevé à celui des pays avec prestation privée faible, avec à peine 1 % de ses hôpitaux qui sont privés.

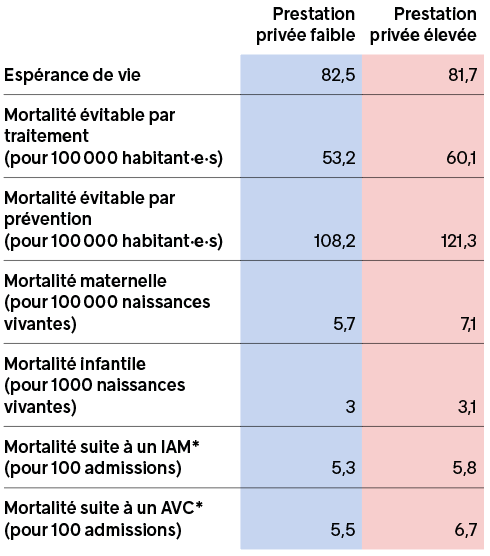

Les tableaux 4 et 5 présentent les résultats de chaque groupe pour les deux mesures utilisées dans la section précédente. Le tableau 6 fait la synthèse de ces deux mesures selon les mêmes modalités. On constate que pour les deux mesures utilisées, les résultats du groupe de pays avec prestation privée élevée sont inférieurs à ceux du groupe avec prestation privée faible pour presque tous les indicateurs. La seule exception concerne la mortalité infantile, pour laquelle les résultats ne sont pas concluants. Certains indicateurs donnent des résultats serrés (c’est le cas pour la mortalité infantile ainsi que pour la mortalité suivant un infarctus), mais nulle part le groupe de pays avec prestation privée élevée ne parvient à démontrer un avantage net.

Tableau 4

Espérance de vie et taux de mortalité moyens pour deux groupes de pays classés selon la part de prestation privée, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCEs : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

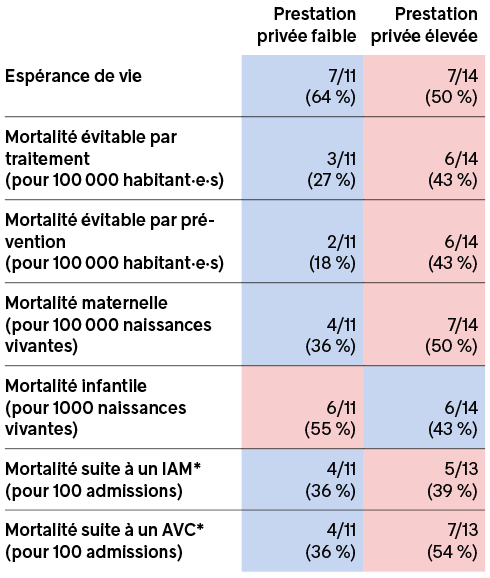

Tableau 5

Proportion de pays dont l’espérance de vie et les taux de mortalité se situent au-dessus de la moyenne pour deux groupes de pays classés selon la part de prestation privée, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

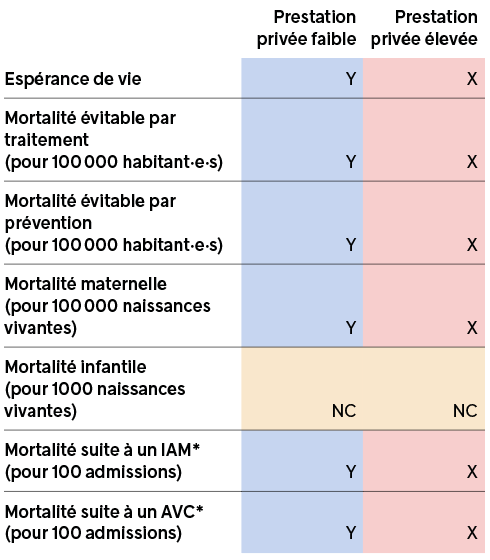

Tableau 6

Synthèse des résultats combinant les deux mesures pour deux groupes de pays classés selon la part de prestation privée, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Fait surprenant, alors que la privatisation de la prestation des services de santé est généralement perçue comme étant moins problématique que la privatisation de leur financement, l’analyse conduite jusqu’à maintenant montre que les liens entre la privatisation élevée et la mortalité élevée sont encore plus forts lorsque cette privatisation concerne la prestation des services de santé que lorsqu’elle concerne leur financement.

Mortalité et groupes de pays où le financement et la prestation de services de santé par le privé sont faibles, élevés ou mixtes

On peut maintenant se demander quels sont les résultats en matière de mortalité lorsque l’on croise les deux variables du financement et de la prestation privés des services de santé. À cette fin, les pays retenus pour l’analyse ont été classés en trois groupes, présentés au tableau 7 : ceux avec un financement privé faible et une prestation privée faible (groupe privé faible), ceux avec un financement privé élevé et une prestation privée élevée (groupe privé élevé), et ceux avec un mélange de financement privé élevé et de prestation privée faible, ou inversement (groupe mixte).

C’est le groupe mixte qui compte le plus grand nombre de pays, soit 10 sur 25. C’est dans ce groupe que se trouve le Canada, caractérisé par un financement privé élevé et une prestation privée faible. Le groupe avec financement et prestation privés faibles compte 8 des 25 pays. Le groupe des pays avec financement et prestation privés élevés est pour sa part le moins nombreux, comptant 7 pays.

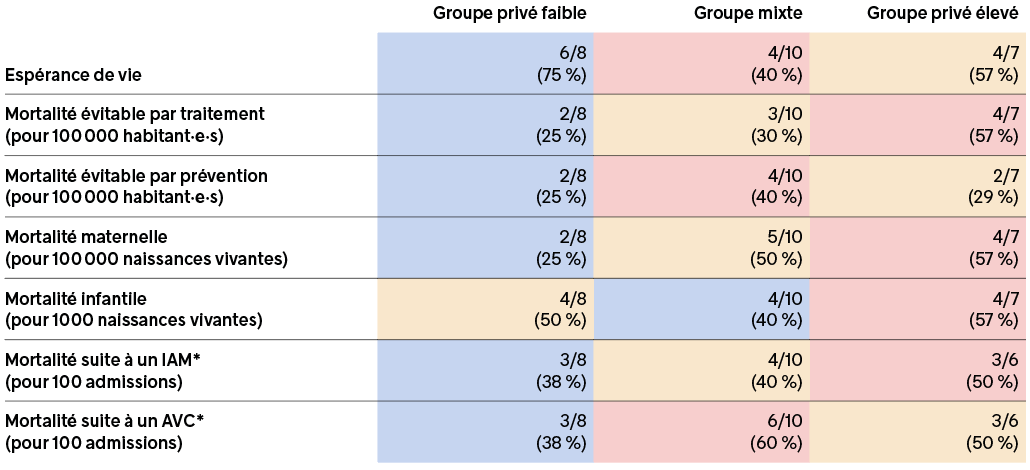

Le tableau 8 présente l’espérance de vie et les taux de mortalité moyens de chacun de ces groupes de pays. On constate que le groupe avec financement et prestation privés faibles obtient les meilleurs résultats pour tous les indicateurs, bien qu’il soit suivi de près par le groupe mixte pour certains d’entre eux.

Tableau 8

Espérance de vie et taux de mortalité moyens pour trois groupes de pays classés selon la part de financement et de prestation privés, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

À l’opposé, le groupe de pays avec financement et prestation privés élevés obtient les moins bons résultats pour tous les indicateurs, sauf pour celui de la mortalité suivant un infarctus du myocarde (IAM), pour lequel il arrive en deuxième position, avec un résultat toutefois très serré par rapport au groupe mixte, qui se situe en troisième position sur cet indicateur. Quant à ce dernier groupe, il obtient des résultats qui se situent entre ceux des deux autres pour six des sept indicateurs.

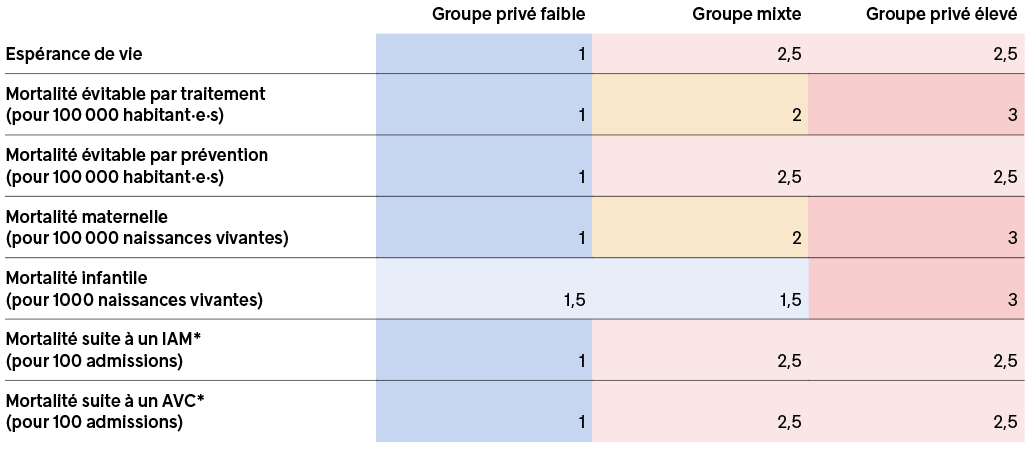

Lorsque l’on s’attarde à la seconde mesure retenue dans l’analyse et qu’on établit, pour chaque groupe, la proportion de pays qui se situent au-dessus de la moyenne pour l’espérance de vie et les taux de mortalité, on remarque que les résultats sont un peu moins tranchés que pour la première mesure (tableau 9).

Tableau 9

Proportion de pays dont l’espérance de vie et les taux de mortalité se situent au-dessus de la moyenne pour trois groupes de pays classés selon la part de financement et de prestation privés, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Néanmoins, on constate que le groupe des pays avec financement et prestation privés faibles obtient globalement les meilleurs résultats pour tous les indicateurs, sauf celui de la mortalité infantile, pour lequel il est en deuxième position derrière le groupe mixte. Au contraire, le groupe des pays avec financement et prestation privés élevés n’obtient aucune première position, et il obtient les pires résultats pour la majorité des indicateurs. Enfin, le groupe des pays ayant un modèle mixte obtient des résultats mitigés, ce qui le situe globalement entre les deux autres groupes : il arrive en troisième position pour trois indicateurs, en deuxième position pour trois autres indicateurs et a les meilleurs résultats pour un indicateur.

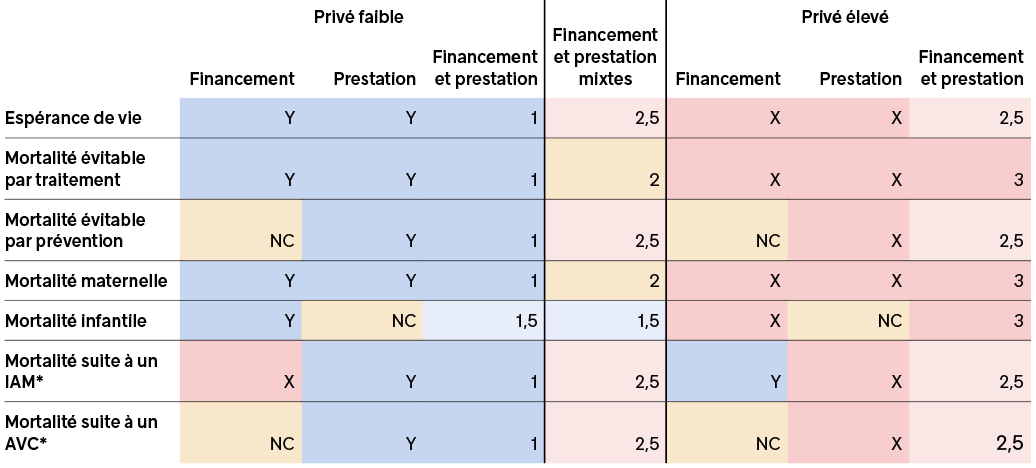

Le tableau 10 présente une synthèse combinant les deux mesures présentées aux tableaux 8 et 9. Le chiffre 1 signifie que le groupe a obtenu le meilleur résultat pour les deux mesures, le chiffre 2, le deuxième meilleur résultat pour les deux mesures et le chiffre 3, le pire résultat. Le chiffre 1,5 indique que le groupe a obtenu une première et une deuxième place, et 2,5 qu’il a obtenu une deuxième et une troisième place.

Tableau 10

Synthèse des résultats combinant les deux mesures pour trois groupes de pays classés selon la part de financement et de prestation privés, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Comme on peut le voir très clairement, les résultats du groupe de pays avec financement et prestation privés élevés des services de santé sont inférieurs à ceux du groupe de pays avec financement et prestation privés faibles pour tous les indicateurs. Quant au groupe de pays avec un modèle mixte, ses résultats varient d’un indicateur à l’autre, mais on peut dire que de manière générale, il se situe entre les deux autres groupes. Le même constat peut être fait au tableau 11, qui fait la synthèse globale des trois tableaux synthèses présentés jusqu’à maintenant.

Tableau 11

Synthèse globale des résultats

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Dépenses de santé, inégalités de revenu et mortalité

L’analyse présentée jusqu’à maintenant démontre un lien très clair entre, d’une part, une place plus grande pour le secteur privé à but lucratif dans le financement et la prestation des services de santé et, d’autre part, une espérance de vie plus faible et des taux de mortalité plus élevés. Cette analyse ne permet toutefois pas de démontrer que ce lien en est un de causalité, et d’autres facteurs sous-jacents pourraient contribuer à expliquer les meilleurs résultats en matière d’espérance de vie et de mortalité des pays laissant peu de place au secteur privé en santé.

Parmi ces facteurs se trouvent les dépenses de santé et les inégalités de revenu. En effet, on pourrait s’attendre à ce que les pays ayant les dépenses de santé les plus élevées parviennent mieux que les autres à augmenter l’espérance de vie et à réduire la mortalité de leur population. De même, on sait que les inégalités sociales sont un déterminant de la santé important : des études ont montré que plus les inégalités sont fortes dans un pays, moins les indicateurs de santé sont bons18.

Or, il s’avère que les pays avec une faible présence du secteur privé dans le financement des services de santé ont en moyenne des dépenses totales de santé plus élevées que ceux avec une forte présence du privé (tableau 12). La situation est moins claire dans le cas de la prestation des services, puisque les deux mesures utilisées donnent des résultats inverses : les pays laissant une plus grande place au secteur privé dans la prestation des services ont en moyenne des dépenses de santé plus élevées, mais une plus faible proportion de ces pays est au-dessus de la moyenne globale. En ce qui concerne les inégalités de revenu, mesurées par le coefficient de Gini19, elles sont significativement moins importantes dans les pays laissant peu de place au secteur privé, tant sur le plan du financement que de la prestation des services (tableau 13).

Considérant la convergence de ces deux facteurs (dépenses de santé et inégalités de revenu) avec ceux concernant la place du secteur privé dans le financement et la prestation des services, on pourrait penser que ce sont surtout ces premiers facteurs, plus que les seconds, qui expliquent les résultats des différents groupes de pays en matière d’espérance de vie et de mortalité.

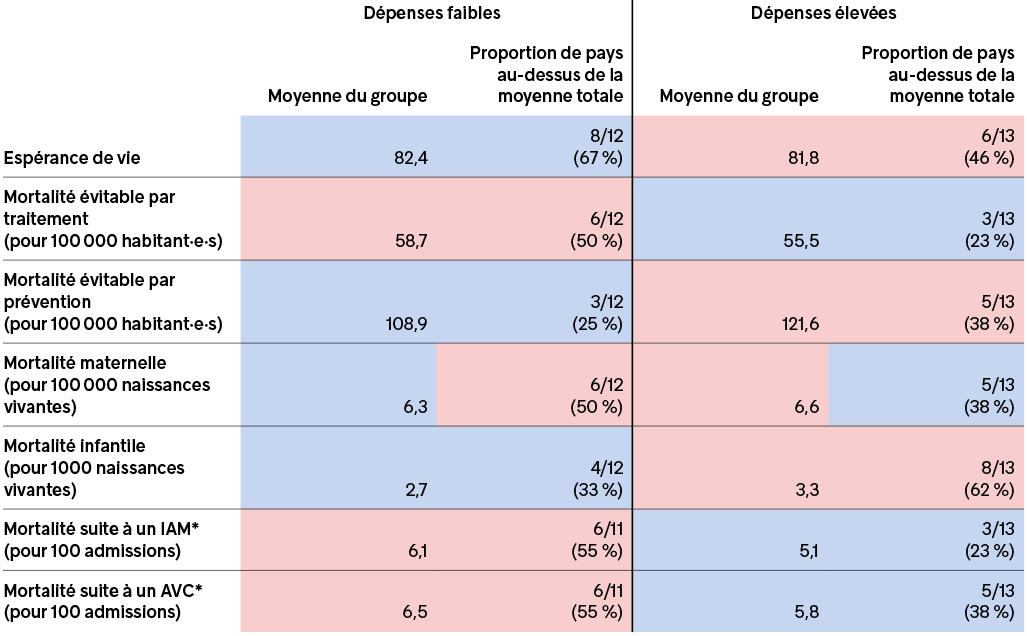

Afin de tester cette hypothèse, il est possible de reproduire la démarche réalisée dans les sections précédentes, mais en classant les pays selon leurs dépenses de santé (graphique 4) et l’ampleur de leurs inégalités de revenu (graphique 5), et en évaluant ensuite les résultats de ces nouveaux groupes de pays en matière d’espérance de vie et de mortalité (tableaux 14 à 17).

Tableau 14

Espérance de vie et taux de mortalité pour deux groupes de pays classés selon le niveau des dépenses totales de santé par habitant·e, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Tableau 15

Espérance de vie et taux de mortalité pour deux groupes de pays classés selon le niveau d’inégalité de revenu, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Tableau 16

Synthèse des résultats combinant les deux mesures pour deux groupes de pays classés selon le niveau des dépenses totales de santé par habitant·e, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

Si cette démarche a révélé l’existence d’un lien clair entre la présence du privé dans le financement et la prestation des services de santé et les résultats des pays en matière d’espérance de vie et de mortalité, les tableaux 14 et 16 montrent que cette démarche ne permet toutefois pas d’établir une telle relation entre les différents indicateurs de mortalité et le niveau des dépenses de santé.

En effet, le groupe des pays avec des dépenses de santé plus élevées que la moyenne (dont fait partie le Canada) a de meilleurs résultats pour trois des sept indicateurs retenus, ce qui est également le cas du groupe avec des dépenses plus faibles que la moyenne. En ce qui concerne l’indicateur de mortalité maternelle, les résultats diffèrent selon la mesure utilisée (la moyenne du groupe ou la proportion de pays au-dessus de la moyenne totale), et ils ne sont donc pas concluants. Autrement dit, le degré de privatisation du secteur de la santé semble jouer un rôle beaucoup plus décisif que le niveau des dépenses de santé dans la capacité des pays à améliorer l’espérance de vie et à réduire la mortalité20.

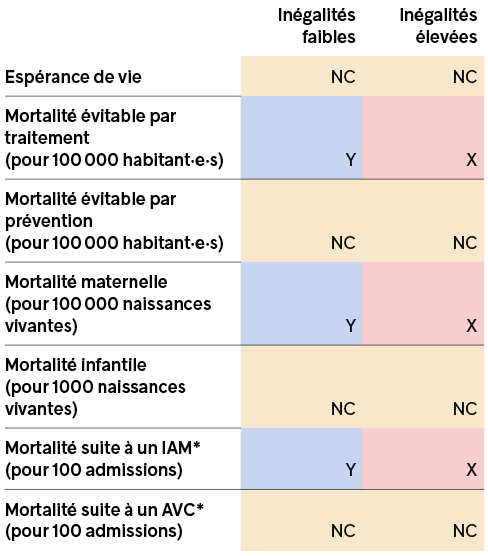

En ce qui concerne les inégalités de revenu, les résultats présentés au tableau 15 suggèrent que des niveaux élevés d’inégalité sont effectivement liés à des taux de mortalité plus élevés, mais le lien est moins marqué que celui établi dans les sections précédentes entre la mortalité et la privatisation du financement et de la prestation des services de santé.

En effet, on constate que pour tous les indicateurs, le groupe de pays où les inégalités sont plus fortes a une espérance de vie moyenne plus basse et des taux de mortalité moyens plus élevés que le groupe de pays où les inégalités sont faibles (sauf pour l’indicateur de la mortalité infantile, pour lequel la moyenne est la même dans les deux groupes). Toutefois, lorsqu’on ajoute la seconde mesure retenue dans l’analyse et qu’on détermine la proportion de pays se situant au-dessus de la moyenne totale pour chaque indicateur, le portrait devient beaucoup moins clair. En effet, pour la majorité des indicateurs (quatre sur sept), c’est le groupe de pays avec des inégalités faibles qui obtient les moins bons résultats avec cette mesure.

Ainsi, lorsque l’on combine les deux mesures (tableau 17), les résultats sont non concluants pour ces quatre mêmes indicateurs, puisque les résultats diffèrent selon la mesure utilisée. Néanmoins, pour tous les résultats concluants, c’est le groupe de pays à faibles inégalités qui obtient les meilleurs résultats.

Tableau 17

Synthèse des résultats combinant les deux mesures pour deux groupes de pays classés selon le niveau d’inégalité de revenu, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html. Calculs de l’IRIS.

On peut en conclure que si les inégalités jouent effectivement un rôle dans la capacité des pays à atteindre des taux de mortalité faibles, la place qu’occupe le secteur privé à but lucratif dans le financement et la prestation des services de santé joue un rôle encore plus important.Conclusion : quelles leçons pour le Canada et le Québec ?

Face aux problèmes d’accès aux services qui limitent la capacité des systèmes publics de santé canadiens à répondre aux besoins de la population, plusieurs gouvernements provinciaux, y compris celui du Québec, promettent de résoudre ces problèmes en confiant au secteur privé à but lucratif une part grandissante de la prestation des services de santé. Jusqu’à maintenant, ces ouvertures vers la sous-traitance des soins au bénéfice d’entreprises privées qui cherchent à réaliser des profits n’ont pas rencontré de résistance populaire importante, notamment parce que les gouvernements s’engagent à ce que ces services soient financés par les régimes publics, et donc à ce qu’ils soient gratuits pour les usagères et usagers.

Néanmoins, depuis la pandémie de COVID-19 qui a provoqué le développement rapide de l’industrie privée des soins virtuels, des brèches importantes vers une privatisation accrue du financement des services ont également été ouvertes par ces mêmes gouvernements, sans que les risques que posent ces décisions pour l’accès et la qualité des soins ne soient exposés et soumis au débat public21.

L’analyse présentée dans cette étude, basée sur les données de 25 pays de l’OCDE, montre que le Canada et le Québec feraient erreur en s’engageant plus loin sur la voie de la privatisation. En effet, ces données attestent d’un lien clair entre, d’une part, une place importante laissée au secteur privé à but lucratif dans le domaine de la santé et, d’autre part, une espérance de vie plus basse et des taux de mortalité plus élevés. Les comparaisons internationales effectuées dans cette note de recherche démontrent que ce lien existe non seulement lorsque la privatisation concerne le financement des services, mais aussi, et peut-être même encore plus, lorsqu’elle s’étend à leur prestation.

Or, le tableau 18 montre que le Canada, lorsqu’on le compare aux autres pays de l’OCDE retenus dans l’analyse, a déjà des résultats plutôt médiocres en matière d’espérance de vie et de mortalité. En effet, malgré des dépenses totales de santé plus élevées que la moyenne et des inégalités de revenu plus faibles, le Canada fait mieux que la moyenne pour seulement deux des sept indicateurs de mortalité utilisés. En ce qui concerne la mortalité maternelle, il se démarque avec un taux presque deux fois plus élevé que la moyenne, et avec un taux 50 % plus élevé pour ce qui est de la mortalité infantile.

Tableau 18

Comparaison du Canada avec 25 pays de l’OCDE pour différents indicateurs de mortalité et de privatisation des services de santé, 2021 ou année la plus proche

* Données pour la Grèce non disponibles.

SOURCES : OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html ; « Inégalité de revenu », OCDE, www.oecd.org/fr/data/indicators/income-inequality.html (consulté le 5 mai 2025). Calculs de l’IRIS.

Ces résultats peu reluisants ont été obtenus dans un contexte où le système de santé canadien laisse déjà une place importante au secteur privé dans le financement des services, mais limite fortement, pour l’instant, sa place dans leur prestation, du moins en ce qui concerne les hôpitaux22. Bien sûr, plusieurs facteurs peuvent expliquer l’espérance de vie plus basse et les taux de mortalité globalement plus élevés du Canada. Néanmoins, à la lumière de l’analyse qui précède, on doit conclure qu’en choisissant d’accroître la privatisation du financement et de la prestation des services de santé, les gouvernements du pays risquent davantage de nuire à la santé de la population que de l’améliorer.

1 « Soins de santé publics et privés », Association médicale canadienne, www.cma.ca/fr/nos-objectifs-prioritaires/soins-de-sante-prives-et-publics/resultats-des-sondages (consulté le 8 avril 2025) ; Philippe J. FOURNIER, « Les Québécois largement favorables au privé en santé (et les Canadiens aussi) », L’Actualité, 9 février 2023, lactualite.com/politique/les-quebecois-largement-favorables-au-prive-en-sante-et-les-canadiens-aussi/; Philippe J. FOURNIER, « Les Québécois doutent du privé en santé », L’Actualité, 15 février 2024, lactualite.com/politique/les-quebecois-doutent-du-prive-en-sante/.

2 Étienne LAJOIE, « Un plus grand nombre d’opérations se feront au privé en Ontario », Le Devoir, 31 janvier 2023, www.ledevoir.com/societe/sante/779866/sante-un-plus-grand-nombre-d-operations-se-feront-au-prive-en-ontario ; Laurence TASCHEREAU, « L’Alberta accélère la cadence de privatisation des opérations chirurgicales », Radio-Canada, 25 septembre 2024, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2107135/sante-public-prive-chirurgie-attente-liste ; Anne-Charlotte CARIGNAN, « Recourir au privé en santé : quelles conséquences au Manitoba ? », Radio-Canada, 19 novembre 2022, ici.radio-canada.ca/nouvelle/1933941/pc-npd-privatisation-hopitaux-cliniques-winnipeg-chirurgie.

3 Marie-Eve COUSINEAU, « Le début de la fin pour les agences de placement », La Presse, 1er avril 2025, www.lapresse.ca/actualites/sante/2025-04-01/reseau-public-de-sante/le-debut-de-la-fin-pour-les-agences-de-placement.php ; Jérôme LABBÉ, « Les médecins formés au Québec devront travailler 5 ans au public », Radio-Canada, 3 décembre 2024, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2124149/medecins-public-prive-quebec-projet-loi-83.

4 Daniel BOILY et Davide GENTILE, « 19 % des chirurgies sous-traitées au privé », Radio-Canada, 13 mars 2025, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2147521/chirurgies-prive-public-attente-caq ; Anne PLOURDE, « Télémédecine : la porte grande ouverte à l’industrie privée », La Presse, 18 janvier 2023 ; Daniel BOILY et Davide GENTILE, « Le privé prêt à prendre en charge les listes d’attente en soins à domicile au Québec », Radio-Canada, 29 janvier 2025, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2135996/soins-domicile-prive-attente-caq.

5 Jasmin GUÉNETTE, Johan HJERTQVIST et Germain BELZILE, Les soins de santé en Suède : décentralisés, autonomes, concurrentiels et universels, Institut économique de Montréal (IEDM), juin 2017 ; Emmanuelle B. FAUBERT, Soins de santé à but non lucratif : s’inspirer de l’Europe, IEDM, août 2024 ; Krystle WITTEVRONGEL, Conrad EDER et Emmanuelle B. FAUBERT, Perspectives internationales sur la santé : une comparaison des soins primaires au Canada, en Allemagne et aux Pays-Bas, IEDM, octobre 2024.

6 Emmanuelle B. FAUBERT, op. cit.

7 Certains pays inclus dans l’analyse, comme le Canada, ont aussi traversé un processus de colonisation, mais ils se situent aujourd’hui du côté dominant de ces rapports de pouvoir. Toutefois, il est important de préciser que le colonialisme affecte encore gravement la santé des populations autochtones de ces pays. Néanmoins, ces populations étant aujourd’hui fortement minoritaires en raison notamment des pratiques génocidaires ayant accompagné la colonisation, leur état de santé n’est pas reflété dans les indicateurs de santé nationaux, qui sont relativement comparables à ceux des autres pays dits « du Nord » ou « de l’Ouest ». Pour le cas du Canada, voir notamment Samir SHAHEEN-HUSSAIN, Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien, Montréal, Lux, 2021, 482 p.

8 Karina CZYZEWSKI, « Colonialism as a Broader Social Determinant of Health », The International Indigenous Policy Journal, vol. 2, n° 1, 2011 ; Vicente Navarro, « What We Mean by Social Determinants of Health », International Journal of Health Services, vol. 39, n° 3, p. 423-441, 2009.

9 David STUCKLER, Lawrence KING et Martin MCKEE, « Mass Privatisation and the Post-Communist Mortality Crisis », The Lancet, n° 373, 2009, p. 399-407 ; Gábor SCHEIRING, « Deindustrialisation and the Post-Socialist Mortality Crisis », Cambridge Journal of Economics, vol. 47, n° 2, 2023, p. 341-372.

10 Sebastian HALFMANN et Helmut BRAND, « Is the Health Gap Between Western and Eastern European Countries Still Increasing 25 Years After the Fall of the Iron Curtain ? Myth or Reality ? », European Journal of Public Health, vol. 24, n° 2, 2014 ; Anikó BÍRÓ et Réka BRANYICZKI, « Transition Shocks During Adulthood and Health a Few Decades Later in Post-Socialist Central and Eastern Europe », BMC Public Health, n° 698, 2020, bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08839-7.

11 OCDE, Panorama de la santé 2023, Les indicateurs de l’OCDE, 2023, graphique 7.12, www.oecd.org/fr/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239.html.

12 « Total number of hospitals in select countries worldwide in 2023 », Statista, www.statista.com/statistics/1107086/total-hospital-number-select-countries-worldwide/ (consulté le 8 avril 2025) ; « Total number of not-for-profit and for-profit privately owned hospitals in select countries worldwide in 2022 », Statista, www.statista.com/statistics/1117592/total-privately-owned-hospital-number-select-countries-worldwide/ (consulté le 8 avril 2025) ; Valérie PARIS, « Les comparaisons internationales des hôpitaux : apports et limites des statistiques disponibles », Revue française d’administration publique, n° 174, 2020, p. 363-384.

13 « Healthcare Resource Guide – Denmark », International Trade Administration, www.trade.gov/healthcare-resource-guide-denmark (consulté le 8 avril 2025); « Healthcare Resource Guide – Sweden », International Trade Administration, www.trade.gov/healthcare-resource-guide-sweden (consulté le 8 avril 2025); EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, « Denmark Health System Review », Health Systems in Transition, vol. 26, n° 1, 2024 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, « Sweden Health System Review », Health Systems in Transition, vol. 25, n° 4, 2023 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, « Luxembourg Health System Review », Health Systems in Transition, vol. 26, n° 4, 2024 ; EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, « Switzerland Health System Review », Health Systems in Transition, vol. 17, n° 4, 2015 ; ASIA PACIFIC OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, « Japan Health System Review », Health Systems in Transition, vol. 8, n° 1, 2018 ; « Specialist health service. Expenses and revenues, by type of service and health enterprise 2006-2023 », Statistics Norway, www.ssb.no/en/statbank/table/14022/ (consulté le 9 avril 2025); EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, « Norway Health System Review », Health Systems in Transition, vol. 22, n° 1, 2020 ; « List of hospitals in Norway », Wikipedia, en.wikipedia.org/wiki/List_of_hospitals_in_Norway (consulté le 9 avril 2025); Mackenzie MOIR et Bacchus BARUA, The Role of Private Hospitals in Australia’s Universal Health Care System, Fraser Institute, 2024, www.fraserinstitute.org/sites/default/files/role-private-hospitals-in-australias-universal-health-care-system.pdf.

14 OCDE, op. cit.

15 INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ, Tendances des dépenses nationales de santé, 2024 : tableaux de données – série B, 2024.

16 Les faits montrent toutefois que lorsque la prestation des services est laissée entre les mains d’entreprises privées à but lucratif, la gratuité n’est jamais tout à fait garantie, même lorsque le financement est public et que les frais facturés aux patient·e·s sont illégaux. Voir Anne PLOURDE, « Le PL15 et le mirage de la gratuité des services privés », IRIS, 12 septembre 2023, iris-recherche.qc.ca/blogue/sante/mirage-gratuite-services-prives/.

17 Dans le cas du Danemark et de la Suède, ce choix s’appuie sur les publications du European Observatory on Health Systems and Policies, selon lesquelles la plupart des hôpitaux privés de ces deux pays sont à but lucratif. Dans le cas de la Norvège, il apparaissait cohérent et peu risqué de faire ce choix méthodologique considérant le nombre relativement faible d’hôpitaux concernés.

18 Richard WILKINSON et Kate PICKETT, L’égalité, c’est mieux. Pourquoi les écarts de richesse ruinent nos sociétés, Montréal, Écosociété, 2013.

19 Le coefficient de Gini mesure la répartition des revenus d’un pays au sein de sa population. Un score de 1 indique une inégalité totale, c’est-à-dire une situation dans laquelle l’ensemble des revenus d’un pays seraient accaparés par une seule personne. Un score de 0 indique une égalité parfaite, c’est-à-dire une situation dans laquelle les revenus d’un pays seraient divisés de manière parfaitement égale entre chaque personne composant sa population.

20 Rappelons que nous excluons de l’analyse les pays du Sud et de l’Europe de l’Est, qui ont des niveaux de dépenses généralement bas. Il est possible que l’absence de lien clair entre le niveau de dépenses et la mortalité ne soit vrai qu’au-dessus d’un certain niveau de dépenses.

21 Sur les brèches ouvertes par l’industrie privée des soins virtuels, voir Anne PLOURDE, L’industrie des soins virtuels au Québec, Note socioéconomique, IRIS, janvier 2023, iris-recherche.qc.ca/publications/soins-virtuels/; Anne PLOURDE, « Télémédecine : la porte grande ouverte à l’industrie privée », La Presse, 18 janvier 2023, www.lapresse.ca/debats/opinions/2023-01-18/telemedecine/la-porte-grande-ouverte-a-l-industrie-privee.php.

22 Bien que le secteur privé soit virtuellement absent du secteur hospitalier, avec à peine 1 % des hôpitaux qui sont privés à but lucratif, il est bien présent dans la prestation des services médicaux de première ligne, puisque ceux-ci sont offerts presque entièrement par des médecins entrepreneurs pratiquant dans des cliniques privées. Leurs services sont toutefois couverts par le régime public.

Une réalisation du LaRISSS

Photo: Claude Brochu, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia)

Faits saillants

- Parmi les 25 pays membres de l’OCDE étudiés, ceux laissant une plus grande place au secteur privé à but lucratif dans le domaine de la santé obtiennent de moins bons résultats pour 7 indicateurs de mortalité.

- Le lien entre la présence du secteur privé à but lucratif et des taux de mortalité plus élevés est encore plus clair pour la prestation privée des services de santé que pour le financement privé des services de santé.

- Les pays qui combinent un financement privé élevé avec une prestation privée élevée des services de santé obtiennent les pires résultats en matière d’espérance de vie et de mortalité, alors que les pays avec un faible financement privé et une faible prestation privée obtiennent les meilleurs résultats. Ceux avec un modèle mixte se situent entre les deux.

- La part plus ou moins grande du secteur privé à but lucratif est une variable qui semble jouer un rôle plus important dans l’espérance de vie et les taux de mortalité que le niveau des dépenses de santé ou l’ampleur des inégalités de revenu.

- Le Canada, qui se situe dans le groupe des pays avec un modèle mixte, obtient des résultats plutôt médiocres en matière d’espérance de vie et de mortalité.

- La volonté affichée de plusieurs gouvernements provinciaux, dont celui du Québec, d’accroître la privatisation du financement et de la prestation des services de santé risque davantage de nuire à la santé de la population que de l’améliorer.